Everyday Ethnicity in the Urban Environment of the Finno-Ugric Republic Capitals of the Russian Federation (Izhevsk and Saransk)

- Autores: Bogatova O.A.1

-

Afiliações:

- National Research Mordovia State University

- Edição: Volume 17, Nº 2 (2025)

- Páginas: 188-201

- Seção: СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- ##submission.dateSubmitted##: 30.01.2025

- ##submission.dateAccepted##: 10.03.2025

- ##submission.datePublished##: 08.07.2025

- URL: https://journal-vniispk.ru/2076-2577/article/view/278479

- DOI: https://doi.org/10.15507/2076-2577.017.2025.02.188-201

- EDN: https://elibrary.ru/nzttxh

- ID: 278479

Citar

Texto integral

Resumo

Introduction. The article employs qualitative and quantitative research data to examine the key manifestations of ethnicity in everyday communication and its institutionalization within the urban environments of the Finno-Ugric republics of the Russian Federation, focusing on the capital cities of the Udmurt Republic and Mordovia – Izhevsk and Saransk. The study addresses the pressing social issue of how ethnicity among the populations of Russia’s republics transforms amid the modernization of regional societies, yet the forms and expressions of ethnicity within the polyethnic urban settings of contemporary cities remain underexplored. The research aims to characterize the principal manifestations of ethnicity in the urban contexts of these Finno-Ugric regional capitals, both at the level of interpersonal interactions and in its institutionalized forms.

Materials and Methods. The field study conducted under the author’s supervision in 2020–2022 employed sociological methods, including large-scale questionnaire surveys and focus groups, as well as the “anthropological genealogy” approach to examine the city as both space and place through in-depth expert interviews. The research comprised four focus groups with residents of the surveyed cities (2020), large-scale questionnaire surveys of urban populations in Saransk (November – December 2020) and Izhevsk (2021), and an expert survey using in-depth interviews.

Results and Discussion. In the capital cities of ethnic republics, ethnicity manifests itself at the interpersonal level through micro-practices of everyday communication, including linguistic markers that signal group affiliation. At the level of mass consciousness, the ethnonational components of identity in these regional capitals are characterized by an association of the republic with its titular ethnic group, an identification of the capital city with republican state symbols and institutions, and an acceptance of official bilingualism as a symbolic attribute of the republic – despite the absence of mandatory participation in corresponding language practices. In ethnocultural terms, this is reflected in the acknowledgment of the urban environment’s multiethnic and multicultural nature.

Conclusion. The conclusions drawn by the author contribute to the advancement of such fields as urban anthropology, ethnosociology, and regional studies, particularly in the examination of ethnicity within urban environments. This includes identifying the social preconditions for the development of tolerant interethnic relations and analyzing the transformation of capital cities in republics into “transnational cities”.

Texto integral

Введение

Влияние модернизации и урбанизации региональных социумов на этническую идентичность в республиках остается актуальной в практическом аспекте и недостаточно изученной проблемой. Проблемная ситуация заключается в том, что урбанизация означает разрыв с традиционными формами культуры и традиционной коммуникативной средой, в прошлом обеспечивавшими воспроизводство традиционной культуры и самосознания различных этнических общностей в составе населения республик как полиэтнических социумов. С другой стороны, этническая специфика этих групп в крупных городах республик (в большинстве случаев имеющих статус региональных столиц) продолжает воспроизводиться усилиями политических и профессиональных культурных и образовательных институтов на уровне повседневных межличностных контактов. Данная статья посвящена проблеме трансформации проявлений этничности населения республик Российской Федерации в полиэтнической социальной среде крупных городов.

Цель исследования ‒ охарактеризовать формы проявления этничности на уровне повседневного общения и ее институционализации в городской среде на примере столиц Удмуртской Республики и Республики Мордовия – Ижевска и Саранска. Выбор этих городов в качестве объектов исследования обусловлен, с одной стороны, их идентификацией с финно-угорским миром, с другой – значительными различиями геоэкономического и культурно-исторического характера, позволяющими сравнить общее видение столичной идентичности в каждом городе, проанализировать ее структуру и отдельные компоненты, оценить вклад различных социальных факторов в их формирование.

Как отмечают современные российские исследователи, в советский период административные центры «автономий РСФСР», имевшие собственную дореволюционную историю, становились «фабриками нациестроительства» [1; 2], одновременно превращаясь в крупные города. При этом общие представления о социальной и культурной идентичности города (например, «ижевский миф» о столице оборонной промышленности России [3]) могли стабилизироваться или трансформироваться по мере его социокультурного развития. «Столичность» идентичности населения административных центров республик основывается на самоидентификации как с региональным социумом, так и с титульной этнической общностью, а также на символическом обмене статусами, в результате которого территория административного региона выступает ресурсом развития столичного города, а городская идентичность республиканского центра – ресурсом конструирования и модернизации этнонациональной идентичности.

Обзор литературы

В социальных науках город рассматривается через призму городского сообщества как социальной общности [4] и особого типа искусственной среды как «обустроенного, оформленного пространства, полного разнообразной социальной деятельности на протяжении некоторой исторической эпохи»1. Современная российская социология определяет город в качестве социальной общности, служащей основой конструирования «устойчивых идентификационных моделей для жителей (резидентов), что позволяет им через сети привязанностей рассуждать о “родном” и “чужом”, “своих” и “чужих”»2. В то же время городская идентичность административных центров накладывается на центр-периферийную, обусловленную, по мнению С. Роккана и Д. Урвина, «возможностью занимать доминирующую позицию… на политически определенной территории» [5].

Исследователи Ю. П. Шабаев, А. П. Садохин, О. В. Лабунова и Н. Н. Сазонова подчеркивают, что в западных антропологических и социологических исследованиях города этническая составляющая городской идентичности анализируется фрагментарно [6]. По их наблюдениям, эта тема чаще рассматривается в двух аспектах: через призму субкультурных сообществ; в связи с процессами международной трудовой миграции, которые способствуют формированию этнических диаспор и повышению культурного разнообразия в городской среде. Исследователи как западных, так и российских научных школ изучают ключевые аспекты взаимной социокультурной адаптации и интеграции транснациональных мигрантов и принимающих сообществ [7; 8]. В фокусе внимания – культурное разнообразие, формирование идентичности «транснационального города» и последствия усиления мобильности населения, такие как возвратная миграция в ЕС, образовательная миграция и иные формы перемещения, меняющие социальный ландшафт современных городов3 [9].

В зарубежных городских исследованиях также рассматриваются культурные конфликты и этнодемографические аспекты формирования идентичности столиц этнически специфичных регионов. Так, исследование Р. Брубейкера, проведенное с применением качественных социологических методов (наблюдение, интервью, фокус-группы) в г. Клуж-Напоке (Румыния) – административном центре региона Трансильвания, в прошлом ‒ венгерской этнотерриториальной автономии, выявляет символический конфликт по поводу национальной идентичности Клужа (Коложвара) и роль в нем венгерского меньшинства, сохраняющего свою этническую идентичность и национальную идентификацию с внешней «этнической Родиной» (Венгрией), а также городских и региональных властей, подчеркивающих румынскую государственную идентичность города4.

В целом, по мнению Р. Брубейкера, в повседневной жизни современного города «этнические и национальные категории являются частью общепринятой системы социального и политического опыта» [10], однако большинство этих этнических феноменов проявляются на микроуровне в «повседневном общении, практических категориях, суждениях на уровне здравого смысла, культурных идиомах, когнитивных схемах»5 и остаются незамеченными исследователями, которые специализируются на этнополитике и этнических конфликтах. Исследователь исходит из оппонирующей «группистскому» взгляду на этничность конструктивистской методологии, согласно которой «этничность, раса и национальность являются по существу способами восприятия, интерпретации и представления социального мира. Они ‒ не вещи-в-мире, а точки зрения на мир»6, а их кристаллизация в реальные сплоченные группы представляет собой в большей степени следствие, чем причину политической мобилизации.

Другое направление изучения этничности в современных городских исследованиях заключается в выявлении вклада этничности в формирование городской культурной идентичности – его «аутентичной атмосферы», которая сохраняется в качестве важного компонента образа города даже в случае смены этнического состава населения [11]. Отечественные исследователи рассматривают эту проблему на материале столичных городов субъектов Российской Федерации, например Калининграда, где немецкое культурное наследие в виде сохранившихся городских ландшафтов, элементов планировки и объектов исторической застройки Кёнигсберга используется в целях формирования идентичности постсоветского городского бренда7. В контексте формирования визуальных образов культурной идентичности городов в российских республиках выявляются этнические компоненты этих образов в публичной среде, демонстрирующие связь культуры населения города и традиционной культуры титульного населения республик [12].

Материалы и методы

Теоретико-методологическую базу работы составляют конструктивистский подход в социальных исследованиях этничности (Р. Брубейкер, Т. Мартин) и антропологическая концепция культуры города как основы социальной идентичности городского населения (Ш. Зукин, С. Лоу). В полевом исследовании, выполненном под руководством автора статьи в 2020‒2022 гг., в процессе сбора данных использовались социологические методы массового анкетного опроса и фокус-групп, а также метод выявления «антропологической генеалогии» города как пространства и места посредством глубинных интервью с экспертами (учеными, журналистами, гражданскими активистами), позволяющими охарактеризовать городскую идентичность через «способы конструирования восприятия и опыта места»8. Именно в процессе конструирования коллективного опыта как комплекса эмоций и переживаний, связанных с местом проживания, представители локального сообщества наделяют его смыслом, формируя образы города и концептуальные представления о нем как о малой родине.

В процессе исследования в рамках проекта «Конструирование социальной идентичности населения столиц республик в составе Российской Федерации (на примере Республики Мордовия и Удмуртской Республики)», выполненного при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (2020‒2022 гг.) были проведены 4 фокус-группы с населением обследуемых городов (по 2 в каждом из них), а также массовые анкетные опросы городского населения в Саранске (ноябрь ‒ декабрь 2020 г.) и Ижевске (2021 г.) по квотно-территориальной выборке с контролем параметров пола, возраста и доли городских районов в составе населения. В 2021 г. был осуществлен экспертный опрос методом глубинного интервью в обоих городах (10 экспертов в каждом городе). Все респонденты были проинформированы о цели исследования и выразили согласие на участие в исследовании и обработку полученных ответов.

Результаты исследования и их обсуждение

Нами проанализированы выявленные в массовых опросах и на фокус-группах этнонациональные аспекты самоидентификации основной массы населения столичных городов двух республик Поволжья ‒ Ижевска и Саранска ‒ с целью оценки их ранга в идентификационной матрице горожан (табл.). Обследованные республики могут рассматриваться в качестве продукта советской национальной политики наряду с конструктами республик как административных регионов, сформированных из фрагментов территорий дореволюционных губерний (четырех – в составе Мордовской АССР, двух – в составе Удмуртской АССР) и наделенных дополнительными этносимволическими функциями новых регионов в условиях демографической миноритарности титульных этнических групп. Поскольку многие республики создавались и поддерживались из политических соображений, то приобретение столичных функций их административными центрами способствовало поглощению республиканской идентичностью сложившейся ранее идентичности городского поселения.

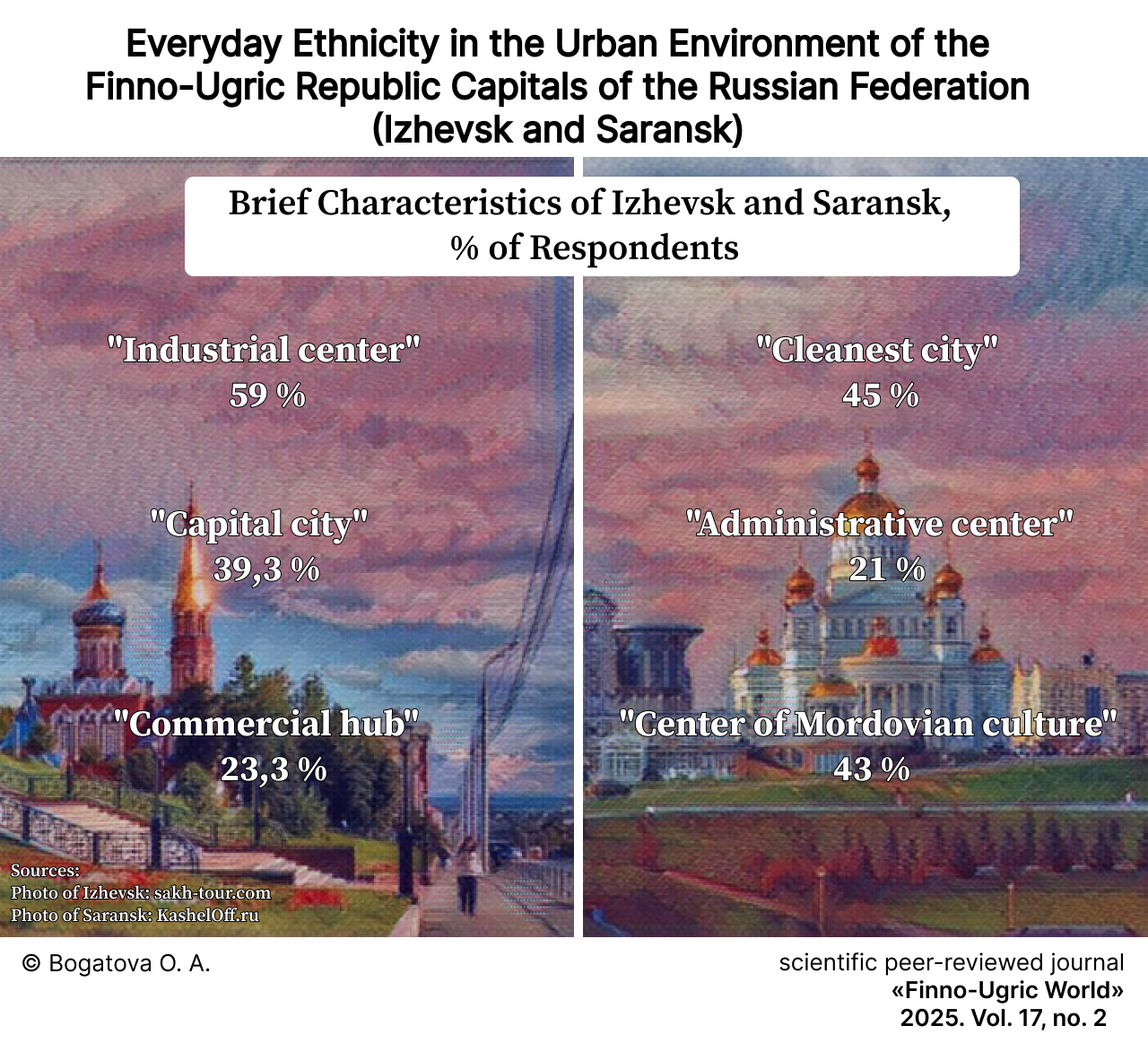

Таблица. Краткие характеристики Ижевска и Саранска, % от количества опрошенных

Table. Key characteristics of Izhevsk and Saransk, % of surveyed respondents

Вариант ответа / Response items | Ижевск (2021 г.) / Izhevsk (2021), n = 400 | Саранск (2020 г.) / Saransk (2020), n = 443 | ||

% | Ранг / Rank | % | Ранг / Rank | |

1. Промышленный центр / Industrial center | 59 | 1 | 5 | 11 |

2. Самый чистый город / The cleanest city | 1,3 | 13‒14 | 45 | 1 |

3. Научно-образовательный центр / Scientific and educational center | 1,5 | 12 | 15 | 6 |

4. Город – торговый центр / The city as a trading hub | 23,3 | 4 | 4 | 12‒13 |

5. Столичный город / Capital city | 39,3 | 2 | 31 | 3 |

6. Административный центр / Administrative center | 18 | 5 | 21 | 4 |

7. Туристский центр / Touristic center | 2 | 11 | 2 | 14 |

8. Самый благоустроенный город / The most comfortable city | 1,3 | 13‒14 | 13 | 7 |

9. Старинный город / The historic city | 3,5 | 10 | 4 | 12‒13 |

10. Центр удмуртской/ Мордовской культуры / The center of Udmurt/Mordovian culture | 25,8 | 3 | 43 | 2 |

11. Город спорта / The city of sport | 4,3 | 8 | 12 | 8 |

12. Современный город / Modern city | 7,8 | 6 | 10 | 9 |

13. Центр финно-угорской культуры / The center of Finno-Ugric culture | 4,5 | 7 | 17 | 5 |

14. Другое / Other | 3,6 | 6 | ||

Источник: составлено автором.

Source: Compiled by the author.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 и 2020 гг., в ряде республик этническая структура отличается значительным сходством: более половины населения составляют представители титульной этнической общности, а в совокупности с русскими их доля превышает 90 % (54,1 % русских и 38,7 % мордвы в Мордовии, 67,7 % русских и 24,1 % удмуртов в Удмуртской Республике от количества указавших свою национальность в 2021 г.)9. Различия в иерархии категорий идентичности и основное содержание самоидентификации населения Ижевска и Саранска, представленных в приведенной выше таблице, можно проинтерпретировать только с учетом влияния символических компонентов политики идентичности столичных городов республик, которые также имеют свою специфику.

Согласно данным опроса, проведенного в двух городах, часть респондентов идентифицирует их как ключевые центры сохранения и развития культуры титульного этноса республики – удмуртов (25,8 % респондентов в Ижевске и 43 % ‒ в Саранске) [13]. Многие опрошенные также видят их специфику в полиэтничности и толерантном характере межэтнических отношений: такие факторы, как «отсутствие межнациональных конфликтов, стабильные и добрососедские межнациональные отношения» относятся к числу наиболее часто упоминаемых преимуществ жизни как в Саранске (40 %), так и в Ижевске (26,8 %).

Данные опросов демонстрируют наличие этнокультурного компонента столичной идентичности, обусловленного целенаправленной политикой «национализации» – распространения на все население культурных признаков «государствообразующей» (core nation) этнической общности, рассматриваемой в качестве символического «собственника» государства [10]. В России ее содержание сохраняет преемственность с советским периодом, когда титульная этнизация административных центров автономных республик осуществлялась и за счет их превращения в институциональные «фабрики этничности» посредством подготовки и создания рабочих мест для «национальных кадров» в области управления, культуры, науки, образования и посредством символического оформления городского пространства [1; 2].

Современная Российская Федерация включает в свой состав бывшие советские автономные республики в конституционном статусе государств, закрепляя их конституционные полномочия в области национальной и языковой политики и тем самым создавая потенциал для их дальнейшей «национализации». Как отмечает О. Е. Кутафин, несмотря на отсутствие термина «автономия» в определении конституционно-правового статуса современных российских республик, «автономными образованиями» в федеративном государстве являются все его субъекты, а «“спящий” суверенитет субъектов федерации фактически почти ничем не отличается от автономного статуса. Реальный же суверенитет субъектов федерации несовместим с ее существованием»10.

В настоящее время в Ижевске и Саранске прослеживается тенденция к «национализации» городской архитектурной среды за счет внешней атрибутики – оформления вывесок, табличек с названиями улиц и площадей и размещения социальной рекламы на языках титульных этнических групп, использования орнаментов их народной вышивки и солярного символа из гербов республик и их столиц (причем полное совпадение конфигурации этого знака делает неразличимыми архитектурные объекты обоих городов), тенденция наблюдается также в дизайне крупных архитектурных объектов. Так, в Саранске подъем «национализации» городской среды приходится на период подготовки к чемпионату ФИФА 2018 г., часть матчей которого прошла в городе, когда администрация городского округа инициировала перевод табличек с названиями улиц на мордовские и английский языки, а в 2022 г. в муниципальном транспорте объявления с названиями остановок стали дублироваться не на английском, а на мокшанском и эрзянском языках.

В официальных документах национальной политики республик подчеркивается их многонациональность, поликультурность и полилингвистичность, ставятся задачи, связанные с развитием различных этнических культур и языков, и планируются аналогичные по содержанию мероприятия. Так, государственная программа «Сохранение и развитие национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и других языков в Республике Мордовия» на период до 2026 г.11 характеризует республику как «многонациональный и поликонфессиональный регион», где проживают представители 122 национальностей. Программа ссылается на конституционную обязанность республики в виде создания условий для использования, сохранения и равноправного развития государственных языков Мордовии, для обоснования содержания запланированных мероприятий, включая организацию информационного обслуживания населения на трех государственных языках в городской среде (транспорт, вывески, дорожные указатели и др.), развитие информационных сервисов и медиаресурсов, издание учебной и художественной литературы на мокшанском и эрзянском языках.

Аналогичным образом в Удмуртской Республике поправки к республиканскому закону о государственных языках, принятые в 2022 г., предусматривают «оформление на двух государственных языках Удмуртии текстов на баннерах, вывесках, афишах, цифровых видеоэкранах и иных средствах наглядной информации, изготавливаемых за счет средств бюджета»12. Ведется разработка целевой республиканской программы развития государственных языков, цифровых сервисов на удмуртском языке и др.

Однако результаты исследования позволяют также сделать вывод об отсутствии однозначной взаимосвязи между этнической и республиканской идентичностью у населения обследованных столичных городов республик и населения Республики Мордовия, где опрос проводился по республиканской выборке. Опросы показали, что восприятие городов как культурных центров титульного этноса слабо коррелирует с ожиданиями к поведению «коренных» жителей столиц республик. Лишь 2,8 % респондентов в Ижевске и 7 % в Саранске (в том числе 17 % респондентов мордовской национальности) считали, что настоящему жителю республиканской столицы необходимо знать удмуртский (Ижевск) или один из мордовских (Саранск) языков. Большинство респондентов также охарактеризовали их как многонациональные города (69,3 % в Ижевске и 51 % в Саранске). «Русским городом» назвали Ижевск 25,3 % опрошенных горожан, Саранск – 38 %. При этом в качестве города титульного этноса рассматривали их менее 10 % респондентов в каждом столичном городе – 1,5 % в Ижевске («город удмуртов») и 7 % в Саранске («город мордвы / мокшан и эрзян») [13].

На фокус-группах упоминается такой феномен повседневной этничности, как билингвизм, обычно в связи с государственной поддержкой нерусских государственных языков республик как символов региональной идентичности: «У нас, на самом деле, очень много чего связано с Удмуртией… именно в Удмуртии, то есть все указатели у нас на двойном языке: русский, удмуртский. У нас в школах есть возможность изучать этот язык» (ФГ-3, женщина, 22 года, родилась в Ижевске) (здесь и далее в статье все ответы респондентов приводятся без изменений, с сохранением авторской стилистики и грамматики – Ред.).

Экспертный опрос и дискуссии на фокус-группах показали также, что титульная этническая специфика городской среды обеих столиц воспринимается населением не как следствие проживания в них различных этнических групп, а как результат целенаправленного конструирования этнокультурного облика этих городов на уровне институциональных практик:

– Как мне кажется, что у нас, наоборот, в повседневной жизни не транслируется удмуртская идентичность, а если только со стороны туриста взглянуть, если они только целенаправленно не пойдут в какие-то специальные этно-заведения, где есть этно-кухня, или не поедут в какие-то этно-комплексы. Вот там да, там, возможно, все это транслируется. Это как-то не повсеместно используется (ФГ-3, женщина, 23 года, родилась в Ижевске);

– С определенного времени в Ижевске очень активно поддерживают и удмуртский язык, и удмуртскую культуру, и для этого используются разные механизмы: сейчас в городе работает гимназия удмуртская, есть целый ряд проектов, которые реализуются на удмуртском языке… Теперь гораздо чаще в городе можно услышать удмуртскую речь (эксперт, историк, политолог, Ижевск).

В то же время ижевские информанты утверждают, что исторически сложившаяся слабая выраженность титульной этничности в городе также во многом является следствием, с одной стороны, доминирования русской культуры и языка, с другой – неформальной дискриминации сельских меньшинств на уровне межличностного общения в первых поколениях горожан. Если вторая проблема уже устранена, то русское культурное доминирование остается фоновым фактором ситуации в городе и способствует ассимиляции титульного населения:

– Во времена моего детства, когда мы приехали сюда, нам было удивительно, с каким презрением в столице относятся к удмуртской культуре. Ребенка могли дразнить во дворе обидным прежде названием «вотяк» только за то, что у него был удмуртский акцент и он позволял себе разговаривать с друзьями и родственниками на удмуртском языке, то есть это был символ такой отсталости, «деревенскости», непрестижности. И многие, приехав в город, они начинали стесняться своего этноса, и это до сих пор чувствуется. Но в последнее время возникают какие-то позитивные перемены, то есть увидеть карту Удмуртской Республики в кафе на стене, увидеть в меню название удмуртских блюд. Иногда даже кухня вполне традиционная: какой-нибудь такой международный фастфуд, но для интереса в кафе этим же блюдам дают удмуртские названия, и это посетителями воспринимается позитивно.

Но это все как-то начинает меняться, и есть две противоположные тенденции. С одной стороны, негативное пренебрежительное отношение к удмуртскому языку, этносу – оно постепенно выветривается, исчезает. Но, с другой стороны, нарастают процессы ассимиляции и многие из удмуртов, которые переехали в город в первом поколении, сохраняют язык, во втором поколении они его понимают, а в третьем ‒ они в нем не нуждаются и начинают его забывать. Вот это печально, и с этим нужно что-то делать. Если мы хотим удмуртскую культуру в столице Удмуртской Республики сохранить (ФГ-1, мужчина, 50 лет, с детства живет в Ижевске);

– Мы все здесь русифицировались давно. Я, например, мордвин, и я понимаю по мокше. Я понимаю хорошо очень, но не говорю, потому что это исторически так сложилось (эксперт, журналист, Саранск).

Позитивные аспекты слабой акцентуации этничности в городе эксперты видят в ее деполитизации, депроблематизации межэтнических отношений, отсутствии массовых установок на предъявление требований и провокации этнополитического характера. Такая точка зрения имеет основания, так как, по мнению Р. Брубейкера, именно ситуация конфликта «из-за “собственности” и контроля над городом, расколотым в этнодемографическом отношении», способствует росту «групповости» в межэтнических отношениях. Когда предпосылок для такой «кристаллизации» нет, представители разных этнических общностей в городе относят себя скорее к номинальным этническим категориям13:

– Элита Удмуртской Республики формировалась не по этническому принципу ‒ она формировалась по компетентностному принципу, она многонациональна… Она не формируется, как удмуртская национальная элита, и это может быть не очень хорошо собственно для удмуртского этноса. Ну это хорошо для всех остальных (эксперт, историк, политолог, Ижевск);

– Межэтнические отношения у нас очень спокойные. Видимо, за счет того, что все-таки превалирует удмуртский не в количественном плане. Да, а в качественном плане превалирует финно-угорский удмуртский менталитет, поэтому со временем все татары, русские, евреи, армяне, таджики становятся более спокойными, более терпимыми, у нас никогда в жизни не было еврейских погромов. У нас не было разборок между азербайджанцами и армянами (эксперт, предприниматель, руководитель общественной организации, Ижевск).

В мультикультурной перспективе эксперты могут рассматривать республиканские столицы также в качестве «транснациональных городов», в которых титульная этничность составляет аспект более широкого культурного многообразия:

– Если посмотреть в обыденной жизни, то, естественно, происходит как бы выщелачивание или уменьшение вот этого этнического. Очень редко можно слышать, на мой взгляд, мордовскую речь, хотя, в принципе, вот такого антагонизма нет. Мне кажется, даже больше того – эта национальная особенность является привлекательной, ну на мой взгляд по крайней мере. И если раньше, допустим, ну мордвин всегда было как-то не очень, то сейчас это, мне кажется, здорово. Ну это во всем мире происходит – вот это нивелирование в межнациональных отношениях. И надо сказать, что Саранск в этом отношении ‒ прекрасный город. Другие национальности, они больше привлекают, чем отторгают. Это доброжелательное отношение вот русских к мордве, к татарам. Особенная экзотика в последние годы, когда в студенчество вливаются, допустим, абитуриенты других государств, то к ним относятся доброжелательно и с каким-то интересом, на мой взгляд (эксперт, географ, Саранск).

Таким образом, представления экспертов и жителей республиканских столиц о социальных функциях титульной этничности в городской среде в основном соответствуют охарактеризованной Т. Мартином модели советской национальной политики «дружбы народов», сформировавшейся во второй половине 1930-х гг., в которой Российской Федерации отводилась роль относительно русифицированного имперского ядра СССР14. Эта роль, не предполагавшая «национализации» автономных республик в отличие от союзных, сформировала однородную русскоязычную городскую среду в тех из них, где титульные этнические общности не составляли большинства населения, включая республиканские административные центры.

Сформировавшиеся в советскую эпоху социальные установки относительно функций титульных языков и культур продолжают характеризоваться устойчивостью и воспроизводиться на уровне массового сознания через несколько десятилетий после институционализации региональных языков в качестве атрибутов республиканской государственности. Информанты, как и эксперты, часто отмечают, что в публичном пространстве и городской коммуникативной среде титульные языки мало востребованы, и считают их знание необязательным лично для себя и для людей своего круга общения:

– Удмуртский этнос… он в основном представлен в сельской местности, а в Ижевске можно месяцами ездить в общественном транспорте и не услышать ни одного удмуртского слова, то есть люди между собой на удмуртском не разговаривают. Если искать какие-то этнические сообщества, знакомая семья удмуртов, то там да, можно услышать удмуртский язык. Но вот в общественных пространствах он встречается в Ижевске весьма и весьма редко… Мне кажется важным самосохранение удмуртского языка... Хотя мне самой эту фразу сказать легко, но я бы сама не хотела им владеть, потому что у меня в семье нет никого, кто бы являлся удмуртом, потому что все были приезжие родственники и я никогда не росла в этой среде людей, говорящих на удмуртском. И для меня тоже было очень странным, когда я пришла в школу и у нас был класс из детей, которые учили удмуртский язык… Мне это на слух казалось очень странным, но мне кажется важным, чтобы сохранять национальные особенности, национальные языки нашей маленькой родины (ФГ-3, женщина, 22 года, родилась в Ижевске).

Исследование выявило тенденцию к коммодификации этничности титульной группы и превращению ее в элемент идентичности бренда городской и региональной территории:

– Мне кажется, в последнее время из Удмуртии делают какой-то определенный бренд, как, например, «сделано в Удмуртии», так и из некоторых слов удмуртских придумывают названия за счет национальной принадлежности к Удмуртии… У нас нет такой потребности, чтобы изъясняться на удмуртском языке, и многие из молодежи вообще нацелены покинуть город и Удмуртию… То есть из удмуртских слов делают какую-то особенную брендированность (ФГ-3, мужчина, 50 лет, с детства живет в Ижевске);

– До сих пор сохранена культура изготовления… национальных мордовских блюд. Вот это востребовано. Люди покупают. Это печется, это делается, это изготавливается. И во всех практически пекаренках наряду с обычными пирожными, пирожками обязательно есть какие-то национальные блюда. Попробуйте, допустим, пшенные блины выложить. Я думаю, они больше пяти минут не пролежат (эксперт, культуролог, Саранск).

Таким образом, информанты воспринимают этнополитический элемент столичной идентичности нейтрально, в качестве одного из устоявшихся компонентов центральной идентичности города, не относят к числу проблемных факторов или драйверов роста, оценивая элементы титульных этнических культур главным образом в аспекте их символических функций, отмечая их невостребованность на уровне повседневных социальных практик, в повседневной жизни горожан. Компоненты материальной культуры титульных этнических общностей коммерциализируются и используются в пространстве города как экзотические, привлекательные для туристов составляющие этнобренда республики:

– Сейчас как-то все, видимо, отходят от национальности города, и, так как Россия… она единая, и все к единому сходятся. Но Удмуртия… да, есть свои, конечно, удмуртские черты… это, наверное, и на остановках где-то, или вывески существуют на удмуртском языке. Потом у нас есть собственные блюда, которые люди специально хотят приехать и попробовать. Там удмуртские перепечи, допустим, на Центральной площади, которые сразу можно понять: «Вот это вот они самые!» (ФГ-3, женщина, 21 год, родилась в Ижевске);

– Больше замечаю платья сейчас, юбки сделаны, вот «Сактон» сейчас, фабрика, я замечаю, что у них больше сейчас сделано с удмуртскими орнаментами, вот эти квадратики, эти переплеты, использован удмуртский орнамент (ФГ-4, женщина, 22 года, родилась в Ижевске).

Этнополитический компонент столичной идентичности в республиках основан на представлениях о республике как форме политического самоопределения титульной этнической общности: «Это поддержка, так сказать, нации, это развитие удмуртской культуры, чтобы народ не забывал свои корни, где мы находимся. Мы все-таки в Удмуртии живем» (ФГ-4, женщина, 22 года, живет в Ижевске 2 года). В то же время информанты возражают против распространения атрибутов титульной культурной идентичности (обязательное изучение языка) на население региона в целом, т. е. против «национализации» республик:

– …Я считаю, что да, это изюминка нашего региона, что Удмуртия, она все-таки строится на удмуртской идентичности, и, возможно, это хорошо использовать для продвижения бренда региона, но насильно заставлять людей, например, учить этот язык, я считаю, что это неправильно (ФГ-3, женщина, 22 года, родилась в Ижевске).

Существенной характеристикой республиканских столиц в обоих городах является частичное поглощение городской идентичности республиканской. Одним из показателей этой тенденции служит, например, использование этнонациональных маркеров республик для конструирования имиджа столичного города (вплоть до включения в герб республики элементов столичного герба в Саранске и, наоборот, республиканской государственной символики – в гербы столиц). Обусловлено это явление не только национально-государственным статусом республик и их республиканским подчинением, но и финансовой зависимостью городского бюджета от федеральных и региональных субсидий, от поступления которых зависит принятие «решений, что делать с городом» (ФГ-1, мужчина, 30 лет, проживает в Саранске 9 лет).

В Ижевске феномен поглощения столичной идентичности в массовом сознании прослеживается при положительном оценивании деятельности в области развития городской среды Главы Удмуртской Республики, которого участница фокус-группы ошибочно называет главой города:

– Реально достаточно много изменений произошло благодаря главе города, именно главе, который недавно у нас появился. Это Бречалов. <…> Главе Удмуртской Республики (ФГ-3, женщина, 40 лет, родилась в Ижевске).

В данном случае зависимость проявляется в том, что, как отмечает информант, наиболее крупные градообразующие предприятия принадлежат собственникам, зарегистрированным в других городах: «Большинство самых крупных предприятий принадлежит Москве, и деньги не идут обратно в Удмуртию. Они здесь не тратятся» (ФГ-3, женщина, 22 года, родилась в Ижевске).

Вопрос о гипотетически возможном объединении с более благополучными в экономическом отношении регионами как индикатор лояльности столичного населения по отношению к идентичности республики как самостоятельного административного региона выявил и позволил измерить существенные межрегиональные различия между ижевчанами и жителями Саранска, где идею объединения Мордовии с более сильным в экономическом плане регионом России в той или иной степени поддержала половина опрошенных (34 % выбрали вариант «положительно», в том числе 47 % опрошенных респондентов мордовской национальности, 17 % – «скорее положительно», включая 4 % мордвы), четверть относится к этой идее «отрицательно» (14 %) или «скорее отрицательно» (11 %), и столько же (25 %) затруднились с ответом. Противоположное распределение ответов было получено в Ижевске, где поддержали идею объединения с соседними регионами менее 20 % респондентов, а высказались против около 60 % опрошенных, в том числе 55,2 % русских, 67,2 % удмуртов и 53 % татар.

Как в Ижевске, так и в Саранске экономические и политические аргументы против объединения регионов, связанные с перспективой утраты столичного статуса («мы окажемся на окраине нового региона» (21,5 % – Ижевск, 41 % – Саранск), «сейчас мы – хозяева республики, а в новом регионе окажемся в роли просителей» (16 % – Ижевск, 33 % – Саранск)) или снижения административного статуса территории республики (в Ижевске опасения «стать еще более глубокой провинцией» разделяют 14,6 % респондентов, исключающих объединение с соседними регионами, в Саранске – 18 %), преобладают над культуралистскими. Считали, что в объединенном регионе «будет сложно найти общий язык с другими народами», 4,4 % противников объединения регионов в Ижевске и 5 % ‒ в Саранске.

Опасения по поводу развития культуры и языков титульного этноса в случае объединения республик с другими регионами чаще проявляли респонденты, относящие себя к удмуртам (в Ижевске) или мордве (в Мордовии). В Ижевске так считали 8,7 % удмуртов и только 4,1 % русских, а в Саранске – 10 % русских и 20 % мордвы, высказавшихся против этой идеи. Однако этот аргумент встречается значительно реже, чем опасения утраты символического статуса «хозяев республики», который приводит половина противников объединения как среди русских, так и среди мордвы.

Заключение

Таким образом, этнокультурная ситуация в Ижевске и Саранске в наибольшей степени соответствует модели «этничности без групп»15, в которой этничность проявляется на уровне «процессов и отношений, а не субстанции», в качестве культурно-символической категории самоидентификации и основы сетей повседневного общения, которые «могут воспроизводиться и без высокой степени групповости»16. В данном случае этничность проявляется, с одной стороны, в микропрактиках повседневного общения, так или иначе маркирующих групповую принадлежность индивидов (внутриэтнические языковые сообщества), с другой – в таких формах, как политические декларации и публичные репрезентации культурного разнообразия, использование титульной этничности в формировании имиджа и коммерческого бренда территорий, в этнических образовательных институтах и практиках. В то же время характерная для столичной городской среды русская культурно-языковая доминанта воспринимается как этнически нейтральный фоновый фактор, хотя ее связь с этнодемографическим преобладанием русского населения осознается.

В целом представления информантов о социальных функциях титульной этничности в городской среде республиканских столиц в основном соответствуют супремативной модели советской национальной политики дружбы народов. Так, в Саранске всего 17 % респондентов, относящих себя к мордве, посчитали, что настоящему жителю столицы Мордовии необходимо знать один из мордовских языков.

На уровне массового сознания населения этнонациональные компоненты идентичности столичных городов республик сводятся в этнополитическом отношении к идентификации республики с титульной этнической общностью («мы же в Удмуртии живем»); отождествлению столичного города с республиканскими государственными символами и институтами (глава республики как «глава городского округа»), признанию официального двуязычия в качестве символического атрибута республики при отсутствии требований участия в соответствующих языковых практиках; в этнокультурном отношении – к констатации полиэтничности и поликультурности населения столицы и городской среды. Концепт многонациональности и культурного многообразия в качестве доминирующей характеристики в массовом сознании оценивается экспертами как предпосылка толерантных межэтнических отношений, включая взаимодействие с международными мигрантами, трансформацию столичных городов республик в «транснациональные города».

Результаты исследования показывают, что этничность остается значимым фактором в крупных российских городах, включая столицы республик и других регионов, позволяя конкретизировать формы ее проявления в городской среде в перспективе антропологии и этносоциологии. Вместе с тем динамичный характер ситуации требует дальнейшей конкретизации последствий модернизации и урбанизации этнических культур и идентичностей населения республик, способов их сохранения и воспроизводства в городской среде.

1 Лефевр Α. Производство пространства. М. : Strelka Press, 2015. 432 с.

2 Социальное пространство современного города / под. ред. Г. Б. Кораблевой, А. В. Меренкова. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2015. 252 с.

3 The Oxford Handbook of Superdiversity / ed. by F. Meissner, N. Sigona, S. Vertovec. New York : Oxford University Press, 2023. 500 p.

4 Brubaker R. Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2006. 504 p.

5 Там же.

6 Брубейкер Р. Этничность без групп. М. : Издат. дом Высшей школы экономики, 2012. 408 с.

7 Российские региональные столицы: Развитие, основанное на культуре : сб. ст. / под ред. О. В. Карповой. СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2023. 480 с.

8 Лоу С. Пространственное воплощение культуры: Этнография пространства и места. М. : Новое литературное обозрение, 2024. 400 с.

9 Национальный состав населения (табл. 1) // Итоги ВПН-2020. Т. 5. Национальный состав и владение языками. URL: https://www.rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (дата обращения: 31.05.2024).

10 Кутафин О. Е. Российская автономия : моногр. М. : Велби ; Проспект, 2008. 768 с.

[11] Об утверждении государственной программы “Сохранение и развитие национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия и других языков в Республике Мордовия” : постановление Правительства РМ № 618 от декабря 2021 г. // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/578019508 (дата обращения: 31.05.2024).

12 Ключевые итоги работы Министерства национальной политики Удмуртской Республики за 5 лет // Министерство национальной политики Удмуртской Республики. 20 июня 2022 г. URL: https://minnac.ru/klyuchevye-itogi-raboty-ministerstva-naczionalnoj-politiki-udmurtskoj-respubliki-za-5-let/ (дата обращения: 31.05.2024).

13 Брубейкер Р. Этничность без групп. С. 52.

14 Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923‒1939 / пер. с англ. О. Р Щёлоковой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. С. 629‒630.

15 Брубейкер Р. Этничность без групп. С. 55.

16 Там же. С. 59.

Sobre autores

Olga Bogatova

National Research Mordovia State University

Autor responsável pela correspondência

Email: bogatovaoa@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-5877-7910

Código SPIN: 4533-7204

Scopus Author ID: 57193241831

Researcher ID: AAZ-1398-2021

Dr.Sci. (Sociol.), Associate Professor, Professor of the Department of Sociology and Social Work

Rússia, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005,Bibliografia

- Dyatlov V.I. Capitals of Siberian Autonomous Regions – the Mission of Nation-building (Dynamics of Functions, Status and Ethnization of Urban Space). Periphery. Journal of the Peripheries Studies. 2024;(2):8‒28. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.38161/2949-6152-2024-2-08-28

- Shabaev Yu.P. Cultural Area of the Capital of the Komi Republic: A Primary and Secondary Text. Human. Culture. Education. 2012;(4):89‒98. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://pce.syktsu.ru/publes/4(6)2012-89-98.pdf (accessed 24.02.2025).

- Vlasova T.A., Obukhov K.N. In Search of the “Izhevsk Myth”: The Symbolic Space of the City as a Resource for the Territory Development. The Journal of Sociology and Social Anthropology. 2021;24(4):196–220. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.31119/jssa.2021.24.4.8

- Park R.E. [Urban Community as Spatial Configuration and Moral Order]. Sociologicheskoe obozrenie. 2006;5(1):11–18. (In Russ.) Available at: https://clck.ru/3LWjym (accessed 24.02.2025).

- Rokkan S., Urvin D.V. [The Policy of Territorial Identity. Studies on European Regionalism]. Logos. 2003;(6):117–132. (In Russ.) https://elibrary.ru/xhsnzd

- Shabaev Yu.P., Sadokhin A.P., Labunova O.V., Sazonova N.N. Anthropological Understanding of the City and Urban Research Methodology. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2018;(3):248‒267. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.3.13

- Kosmarskaya N.P., Peshkova V.M., Savin I.S. Is Moscow a City of Contacts? Formats and Scale of Muscovites’ Interaction with Migrants. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2022;(2):248‒271. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.2.1920

- Manzo L.K. Gentrification and Diversity. Rebranding Milan’s Chinatown. Cham: Springer; 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35143-3

- Urban and Regional Planning and Development. 20th Century Forms and 21st Century Transformations; ed. by R. R. Thakur [et al.]. Cham: Springer; 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31776-8

- Brubaker R. Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet States. Ethnic and Racial Studies. 2011;34(11):1785‒1814. https://doi.org/10.1080/01419870.2011.579137

- Zukin Sh. Naked City. The Death and Life of Authentic Urban Places. Journal of Economic Sociology. 2018;19(1):62‒91. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-1-62-91

- Peshkova V.M. Visualization of Ethnicity in the Architectural Environment of Small and Medium-Sized Russian Cities. Bulletin of Udmurt University. Sociology. Political Science. International Relations. 2022;6(4):423–438. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.35634/2587-9030-2022-6-4-423-438

- Bogatova O.A. Self-Description of Urban Identity in Capital Cities of Republics in the Structure of Russia: Experience of the Comparative Analysis. Bulletin of Udmurt University. Sociology. Political Science. International Relations. 2023;7(1):50‒66. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.35634/2587-9030-2023-7-1-50-66

- Berg M.L., Sigona N. Ethnography, Diversity and Urban Space. Identities. 2013;20(4):347‒360. https://doi.org/10.1080/1070289X.2013.822382

Arquivos suplementares