Cultural Analysis of Belt-Making Traditions of the Ural Mari

- Authors: Berezina A.V.1, Zharkova T.V.2

-

Affiliations:

- Ural State Forest Engineering University

- Sverdlovsk Regional Museum named after O. E. Kler, Polevskoy Branch

- Issue: Vol 17, No 2 (2025)

- Pages: 216-228

- Section: КУЛЬТУРА ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

- Submitted: 03.01.2025

- Accepted: 25.02.2025

- Published: 08.07.2025

- URL: https://journal-vniispk.ru/2076-2577/article/view/275979

- DOI: https://doi.org/10.15507/2076-2577.017.2025.02.216-228

- EDN: https://elibrary.ru/hdlqdk

- ID: 275979

Cite item

Full Text

Abstract

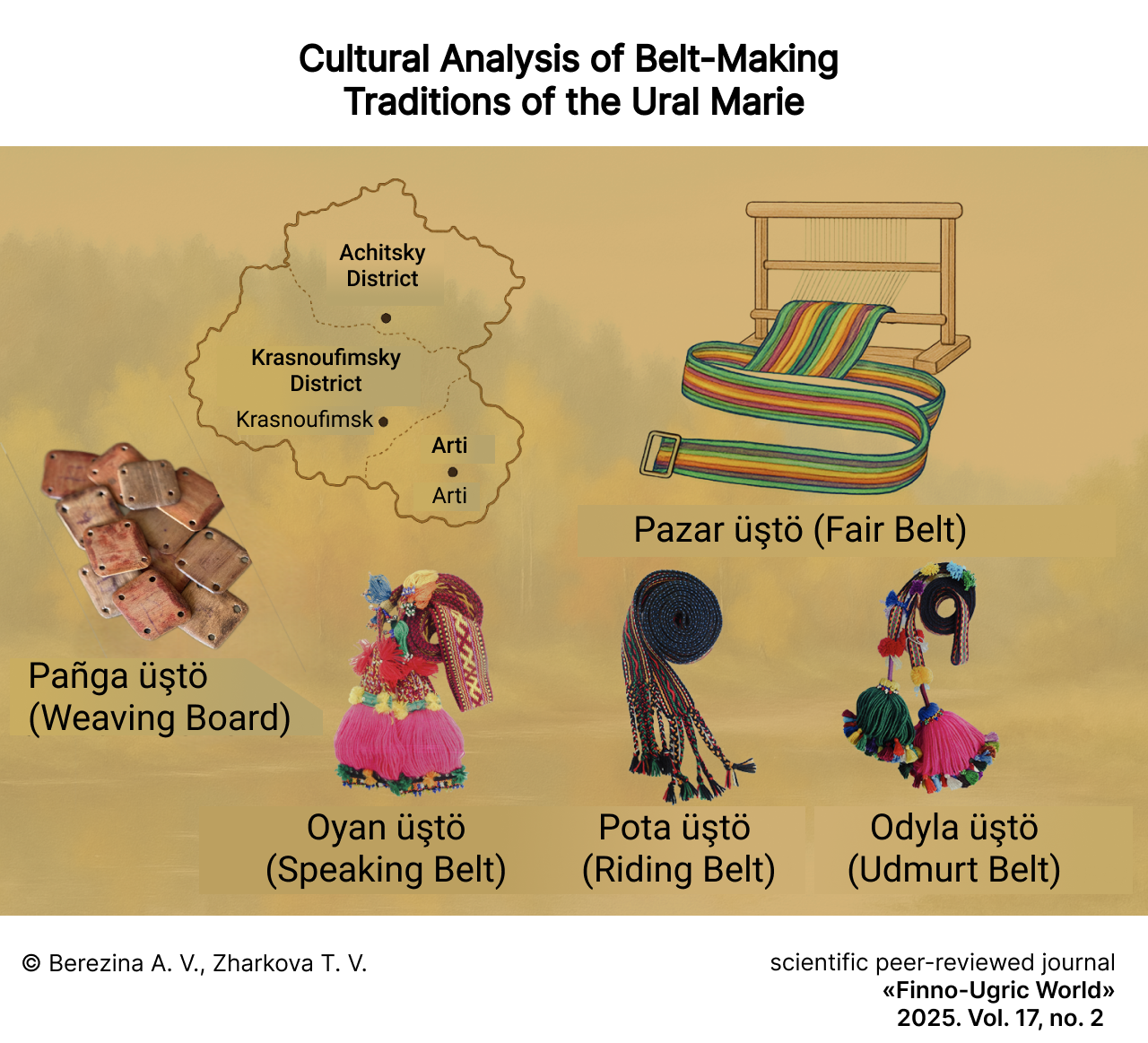

Introduction. The tradition of belt-making among the Ural Mari people represents a unique element of cultural heritage, possessing both practical and symbolic significance. The research problem lies in the insufficient study of how these craft traditions have transformed under the influence of geographical, socio-economic, and spiritual factors. Existing literature lacks a comprehensive analysis of the Ural Mari’s craft practices, which underscores the relevance of research in this field. The aim of this study is to determine the extent of transformation in the belt-making craft traditions of the Ural Mari people under the influence of geographical, socio-economic, and spiritual factors.

Materials and Methods. In the course of the work, the ethnographic method was used in combination with a sociological survey technique, employed for data collection during field research. This included observation, interviews with practitioners of Mari craft traditions, photography, and video recording. The reconstructive and analytical approaches to the study made it possible to identify the distinctive features of weaving techniques among Mari artisans.

Results and Discussion. The study results show that the Ural Mari people, isolated from their Volga region kin, have managed to preserve unique craft practices that remain a symbol of their cultural identity and worldview to this day. Traditions such as tablet weaving and loom weaving carry not only utilitarian but also profound symbolic meanings, reflecting the Mari people’s life cycle and spiritual beliefs.

Conclusion. The article highlights the importance of preserving traditions in the context of globalization and cultural exchange, which pose risks to the survival of unique artisanal practices. Modern changes call for the integration of educational programs and community initiatives aimed at transmitting knowledge and engaging youth in traditional crafts. Recommendations are provided for organizing cultural events, workshops, and state support to ensure the sustainability of Mari cultural heritage. The study emphasizes the need to safeguard cultural constants, maintain ethnic identity, and preserve traditional crafts in the face of contemporary challenges.

Full Text

Введение

Одежда прежде всего выполняет функцию защиты от внешних воздействий, однако она также формирует образ человека, отображая его стремление представить себя с наиболее выгодной стороны и транслируя ценностные представления о мире. Следовательно, одежда становится не только физической защитой, но и символическим выражением личности, что особенно ярко проявляется в традиционных костюмах, в которых удивительным образом сочетаются мистические верования и практическое отражение социальных, географических и экономических условий.

В. С. Патрушев отмечает, что на формирование национального костюма влияют условия формирования этноса [1]. Соглашаясь с автором, подчеркнем, что важную роль играют любые изменения в социальной или природной среде, которые находят свое отражение в культуре, в том числе и в изменениях костюма. Подобная трансформация позволяет культуре сохранять свою жизнеспособность. Это относится и к ремеслу изготовления поясов у марийцев Урала, где костюм и его элементы становятся индикаторами адаптации и изменения культурных ценностей.

Марийцы Урала ‒ этнографическая группа марийского народа, сформировавшаяся в результате переселений XVI–XVIII вв. Основные районы их проживания включают Пермский край, Свердловскую область, юго-западные территории Удмуртии и Башкортостана. Исторически эта группа формировалась под воздействием внешних этнокультурных и экономических факторов, что привело к появлению локальных особенностей в языке, традициях и ремесленных практиках1.

Этнокультурная специфика уральских мари включает:

‒ сочетание традиционного марийского язычества с православием (двоеверие);

‒ влияние соседних народов (русских, татар, удмуртов) на костюм, орнаменты и ремесленные техники;

‒ сохранение локальных художественных традиций, таких как резьба по дереву, вышивка и ткачество.

Одним из важнейших элементов традиционного костюма уральских марийцев является пояс. Его значение выходит за рамки утилитарного использования и отражает как ритуальные функции, так и социально-статусные характеристики владельца. Несмотря на изменения, происходившие в материальной культуре марийцев Урала, пояс сохранил свою роль элемента этнической идентичности.

В статье рассматривается, как трансформация культуры марийцев отразилась на внешнем виде пояса – важного элемента традиционного костюма. Проанализировано влияние природно-экономических условий и социальных изменений на ремесленные практики и технологии изготовления поясов, что позволило глубже понять процессы культурных трансформаций уральских марийцев.

Цель исследования – изучить степень трансформации ценностных основ культуры марийцев на примере изменений в традициях изготовления поясов, учитывая их символическое и практическое значение в контексте исторических, социальных и природных факторов.

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: обосновать связь географических, экономических, социальных и духовных факторов с процессом изготовления поясов; оценить значимость изучения технологий изготовления поясов на примере культуры марийцев Урала; обосновать значимость классификации трансформаций ремесленных традиций по изготовлению поясов, подобрать критерии; разработать рекомендации для возрождения традиционных ремесел через образовательные программы.

Обзор литературы

В научных источниках проблематика описания и изготовления поясов марийцев в целом, и уральских марийцев вчастности отдельно не выделялась. Тем не менее в работах авторов, изучающих национальные костюмы, уделяется внимание описанию изготовления и символическому значению поясов как элементу, практически необходимому и обладающему обереговой и магической функциями [2–4]. Вопреки значительному интересу к марийской материальной культуре, традиции изготовления поясов уральской группы марийцев не получили комплексного освещения.

Основные направления изучения целесообразно разделить на несколько подходов.

- Археолого-исторический подход фокусируется на анализе археологических данных. Исследования В. С. Патрушева [1], А. М. Белавина и В. А. Иванова [3], Т. Б. Никитиной [5] и С. Мишель [6] базируются на археологических находках, демонстрируя устойчивость ремесленных традиций марийцев в историческом контексте. В частности, В. С. Патрушев выделяет типы поясных украшений, найденных при раскопках Старшего Ахмыловского могильника (VI–VII вв. до н. э.) [1].

- Этнографический подход представлен наиболее широко. Этнографические исследования сосредотачиваются на изучении технологических и культурных аспектов ремесла. Исследования М. М. Дегтевой [7], А. А. Песецкой [8], Р. Ю. Царегородцевой [9], А. А. Богордаевой [4] характеризуются подробным анализом технологии изготовления, региональными особенностями изделий, а также выявлением локальных вариаций ремесленных практик. Особо ценны этнологические исследования И. Лехтинен, хотя они в основном посвящены ремесленным традициям манси [10].

- Культурологический и лингвокультурологический подходы (Д. Ю. Ермилова и Л. Ю. Колташова [11], Т. А. Шигурова [12; 13], А. П. Раджесвари и С. Гришма [14]) анализируют процессы трансформации ремесел, утрату традиционных значений и приобретение новых функций в изменяющихся культурных контекстах. Рассматривая традиционный костюм как текст, Н. В. Богданова [15] выделяет функциональные и символические аспекты одежды марийцев [3]. Л. А. Абукаева [2] и Дж. Б. Эйхер2 рассматривают роль национального костюма, включая пояса, как средства сохранения этнической идентичности. Ф. Г. Галиева отмечает утрату уникальных традиций финно-угорских народов, что сказывается на состоянии их материальной культуры в целом [16].

- Семиотический подход концентрируется на знаковых функциях пояса. С. Мишель [6], И. М. Рёстад [17], П. А. Аддо3 и К. Т. Хансен [18] исследуют поясные элементы как индикаторы социальных статусов, гендерных различий и этнической принадлежности, рассматривая одежду как систему культурных кодов.

В ключе междисциплинарного анализа, связывающего ремесленные традиции с культурными трансформациями, выделяем работы Е. В. Шевченко [19] и Дж. Б. Эйхера4, в которых структурируются подходы к осмыслению народного костюма через историко-этнографические, семиотические и идентификационные аспекты.

Исследования особенностей традиционных костюмов марийцев Урала представлены ранее упоминавшимися работами В. С. Патрушева (археологические корни традиционного костюма), А. М. Белавина и В. А. Иванова (этногенез и культурное взаимодействие в Прикамье и Предуралье), Т. Б. Никитиной (элементы костюма средневековых марийцев), а так же в монографиями А. В. Черных (этнографические аспекты костюма Пермского края)5 и А. А. Бобрихина (технологические и декоративные элементы в костюме)6, Г. А. Сепеева7 (этнографические исследования традиционного костюма). Е. Е. Начвалода осуществляет комплексное исследование истории изучения традиционной одежды уральских марийцев, уделяя особое внимание влиянию миграционных процессов. В своей работе она сочетает анализ музейных коллекций, семиотический подход, этнографическое описание и историко-сравнительную методологию, что позволяет глубоко раскрыть специфику марийского костюма как культурного феномена [20].

В зарубежной литературе выделяется аналитический подход к исследованию костюмов у таких авторов, как Дж. Кондра8, М. Розенталь [21], Ч. Крамарай и Д. Спендер9. Ученые представляют систематический аналитический подход через классификацию национальных костюмов и аналитический обзор научных публикаций, охватывающий гендерные и культурные аспекты одежды.

Типологический подход представлен в исследованиях, связанных с классификацией элементов традиционного костюма. Так, Ж. Ф. Тамакло классифицирует поясные элементы по функциональному признаку: обрядовые, повседневные и праздничные. Типологизация базируется на таких параметрах, как форма, орнамент, материалы изготовления и символическое значение [22]. Данный метод был адаптирован и применен в настоящем исследовании для систематизации поясных изделий марийцев Урала, что позволило выявить устойчивые типологические признаки и проследить трансформации ремесленных традиций в зависимости от предназначения поясов и культурного контекста.

На основе изученных источников делается вывод о том, что пояса представляют собой важный элемент этнокультурного наследия, выполняют символические, социальные и этнокультурные функции. Даже с учетом того, что существует значительное количество исследований, тема поясов уральских марийцев все же остается недостаточно раскрытой: отсутствует комплексный подход, объединяющий исторический, культурологический и технологический виды анализа, необходимые для восполнения существующего пробела в изучении этнокультурной идентичности уральских марийцев и ее трансформации.

Материалы и методы

Методологическая основа этнографических исследований финно-угорских народов закладывалась Т. Е. Евсеевым, который проводил комплексные полевые исследования: собирал и систематизировал этнографический материал, документировал ремесленные практики, изучал символику традиционных украшений и одежды, а также анализировал артефакты в музейных коллекциях. Его подход сочетал наблюдение, сравнительно-исторический метод, лингвистический анализ и реконструкцию традиционных ремесел10. Руководствуясь его методологическими подходами к изучению национального костюма, мы сосредоточили свое внимание на таком элементе национальной одежды, как пояс.

Большое значение для работы имеет этнографический метод в сочетании с социологической методикой опроса, применяемые для сбора данных через полевые исследования, включающие наблюдение и интервью с носителями марийских ремесленных традиций, мастерами и знатоками местных техник изготовления поясов, фотофиксацию и видеозапись. Здесь авторы опирались на четко систематизированную методологию полевых исследований К. Т. Хансен: наблюдение, интервью с ремесленниками и визуальную фиксацию для изучения текстильных традиций и одежды в разных культурах [18].

Все респонденты были проинформированы о цели исследования и выразили согласие к сотрудничеству.

Аналитический метод применялся для анализа существующих научных источников и литературных данных о традициях и технике изготовления поясов. Это помогло глубже понять символику и значение ремесленных элементов в марийской культуре.

Реконструктивный метод и метод практического возрождения как попытка реконструировать процесс изготовления поясов через воспроизводство техник и материалов, использовавшихся в традиционном ремесле, позволили на практике освоить и понять особенности ткачества на дощечках и станке. Воссоздание поясов также помогло оценить трудоемкость и важность ремесленных навыков, передаваемых из поколения в поколение. Здесь мы обратились к опыту Э. У. Барбер, которая изучала и воссоздавала текстильные технологии древней культуры11.

Заимствуя методологические принципы, изложенные в трудах А. Н. Павловой [23] и Г. Е. Шкалиной12 [24], мы рассматриваем духовность как ключевой критерий в анализе этнокультурной идентичности.

Таким образом, используя методологические наработки предыдущих исследователей, мы предлагаем классификацию ремесленных традиций изготовления поясов на основе географического, экономического, социального и духовного критериев, что позволит систематизировать ремесленные практики, выявить локальные особенности, определить сходства и различия между видами поясов, а также рассмотреть духовную составляющую трансформации этнокультуры марийцев Урала.

Рассматривалось значение традиционных марийских материалов ‒ шерстяных и льняных нитей, бисера, монет и других декоративных элементов, используемых при создании праздничных и ритуальных поясов.

Результаты исследования и их обсуждение

Марийцы Урала начиная с периода переселений в XVI–XVIII вв. оказались изолированы от своих поволжских сородичей. Локальное расселение в удаленных и труднодоступных районах, а также слабое влияние миссионерской деятельности церкви и государственных структур способствовали сохранению их традиционного образа жизни. Эта относительная обособленность замедлила процессы культурной трансформации, позволив уральским марийцам дольше сохранять элементы своей этнокультуры, в том числе и в традиционном костюме.

Технологии изготовления поясов у уральских марийцев представляют собой уникальный пласт культурного наследия, в котором отражаются ценностные аспекты мировоззрения и символика. Пояса не только выполняли утилитарные функции, но и имели глубокий духовный смысл, отражающий марийскую культурную идентичность. Изучение технологий и ремесленных практик, связанных с изготовлением поясов, позволяет выявить, как эти ценности сохранялись и передавались новым поколениям, вопреки внешним влияниям. Именно технологии изготовления поясов уделяли внимание археологи [1], этнологи13, культурологи14.

Классификация трансформаций ремесленных традиций изготовления поясов и выделение ключевых критериев (таких как географические, экономические, социальные и духовные факторы) способствуют более глубокому пониманию культурной адаптации и устойчивости ремесленных практик, а также выявлению региональных особенностей и влияний на ремесла марийцев Урала.

Типизация «по предназначению». Пояса марийцев на основе типизации «по предназначению» подразделяются на повседневные, праздничные и ритуальные. Каждый тип обладает своими уникальными особенностями в выборе материалов и технике изготовления. Например, повседневные пояса изготавливались из шерсти, поскольку этот материал был доступен и прочен для ежедневного использования. Повседневные (или будничные) пояса длиной 1,5–2 м и шириной 2–4 см ткали из разноцветной шерстяной пряжи. К таким поясам привешивались мешочки для хранения денег, мелочей (рис. 1) [5].

Автор изображения А. В. Березина, 2025 г.

Fig. 1. Everyday, household belt.

Image by A. V. Berezina, 2025

Праздничные пояса украшались монетами, бисером и другими декоративными элементами. Таким образом подчеркивались статус и важность владельца в особых случаях. Ритуальные пояса, использовавшиеся в обрядах, часто включали особые символические элементы и материалы, которым приписывались магические или охранительные свойства. Так, по свидетельству респондента З. И. (п. Курки Артинского городского округа Свердловской области), еще 50 лет назад пояс играл важную обереговую роль, например, при проводах в армию, при рождении ребенка. На изготовление таких поясов шли дорогие нити, монеты и бусины, поэтому данная классификация помогает глубже понять, какие материалы считались более ценными или редкими, а какие ‒ распространенными и обыденными. Отведение отдельным элементам и материалам особой роли может быть связано как с их доступностью, так и с духовными или символическими аспектами, закрепленными в традициях марийской культуры.

Примером могут послужить варианты широких женских поясов, бытовавших у марийцев Красноуфимского района, которые выполнены из цветных покупных тканей. Их носили поверх распашного кафтана йылян – йылян ӱштӧ. Другой вариант названия такого пояса – сӱан ӱштӧ ‘свадебный пояс’, обязательный атрибут свадебного костюма свах (сӱан вате). Такие пояса могли быть синими, красными, реже ‒ оранжевыми.

Типизация «по методу изготовления». Пояса марийцев, классифицируемые по методу изготовления, отражают не только ремесленные традиции, но и культурно-символическую составляющую жизни марийцев Урала. Сам процесс их создания имел глубокий смысл и был связан с духовными представлениями народа. Основные технологии изготовления включали ткачество на дощечках и ткацком станке и демонстрировали высокий уровень мастерства и устойчивость традиций. Данный аспект ткачества марийцев Урала отмечался в указанных монографиях и статьях А. А. Бобрихина и А. В. Черных.

Авторами работ по исследованию уральских марийцев различаются основные виды тканых поясов:

- Одыла ӱштӧ ‘удмуртский пояс’. Изготавливался наиболее распространенным среди марийцев методом – ткачеством на дощечках. Этот способ позволял создавать плотное плетение с четкими узорами. Дощечки представляли собой квадратные деревянные пластины с отверстиями в углах, через которые продевались нити основы. Такие пояса были особенно популярны. В Красноуфимском районе их ткали на 16–18 дощечках, а в Ачитском – на 12–14. Первоначально в качестве основы использовали тонкие крученые шерстяные нити, окрашенные вручную, но в современных условиях чаще применяют хлопчатобумажные нити «Ирис». Узор формируется уже на этапе снования путем чередования цветных нитей. Типичным оформлением было черное окаймление краев, а центральная часть пояса выполнялась в двух или более цветах, создавая геометрические узоры: дорожки, шашечки, зигзаги (рис. 2).

Автор изображения Т. В. Жаркова, 2025 г.

Fig. 2. View of the woven belt Odyla ӱshtӧ.

Image by T. V. Zharkova, 2025

Эти пояса использовались как мужской и женский аксессуар, фиксируя рубахи и верхнюю одежду. В традиционной культуре одыла ӱштӧ считались оберегами, защищавшими владельца от злых духов. Они также активно применялись в гаданиях и ритуалах, подчеркивая свое магическое значение. Так, по рассказу респондента Н. И., в сельской местности до сих пор бытуют «колдовские» практики с использованием поясов (д. Марийские Карши Ачитского городского округа Свердловской области).

Кроме того, процесс ткачества на дощечках имел ряд уникальных особенностей. В отличие от некоторых других финно-угорских народов, у марийцев не использовался обратный ход дощечек, что придавало тканому полотну повышенную плотность и особую структуру. В процессе реконструкции традиционного метода Т. В. Жарковой было выявлено, что во время постоянного вращения дощечек нити перевиваются, создавая трудности при ткачестве. Чтобы избежать этого, мастерицы использовали особый прием расплетения нитей, который позволял избежать характерных заломов узора.

Такой способ ткачества, обнаруженный исследователем Т. В. Жарковой, достигался благодаря особой заправке дощечек, когда каждая пара нитей основы проходила через верхние и нижние отверстия дощечки. В определенный момент ткач убирал натяжение, снимал пучок нитей с деревянной палочки, распутывал их и снова перебрасывал через палочку. Этот метод предотвращал образование переломов в узоре и создавал непрерывное полотно без обратного хода.

В традиционных культурах многие ремесленные процессы несут глубокий символический смысл, отражая представления о жизненном цикле, духовном возрождении или переходах между мирами. Особенность марийского ткачества – отсутствие обратного хода – может интерпретироваться как идея непрерывности, постоянного движения вперед. Подобные символические элементы характерны для текстильных традиций многих народов и подчеркивают сакральную значимость ремесленного труда.

- Оян ӱштӧ ‘говорящий пояс’ изготавливался методом ткачества на ремизном станке, причем основной особенностью являлось включение родовых знаков в узор (рис. 3). Различали два типа оян ӱштӧ: простые – с продольными цветными полосами, орнаментированные – с центральным геометрическим рисунком. Количество узорных нитей влияло на название: ныл оян ӱштӧ – с четырьмя узорными нитями, шым оян ӱштӧ – с семью узорными нитями.

Автор изображения Т. В. Жаркова, 2025 г.

Fig. 3. Type of woven belt Oyan ӱshtӧ.

Image by T. V. Zharkova, 2025

Узкие пояса использовались для подпоясывания рубах, тогда как широкие носили поверх кафтанов и называли их пота ӱштӧ. Такие пояса не имели декоративных кистей – их концы либо оставались незавершенными, либо заплетались в косички.

- Помимо тканых поясов, у марийцев существовали шитые и покупные пояса, которые отличались технологией изготовления и материалами. Шитые пояса создавались из покупной ткани (обычно черной) и украшались вышитыми узорами. Их характерной особенностью были два длинных вышитых конца, на которые нашивалась декоративная тесьма (рис. 4). Концы могли дополняться пышными кистями из разноцветных нитей с бисером или монетами. Покупные пояса приобретались на ярмарках и базарах. Среди них выделялись: пазар ӱштӧ ‘ярмарочный пояс’, рушла ӱштӧ ‘русский пояс’. Они часто ткались на станках, могли украшаться орнаментами, надписями, полосатыми узорами. Для их создания использовали шерсть, гарус и другие материалы. Цветовые сочетания варьировались от ярких градиентных переходов до однотонных фоновых узоров с контрастными вставками.

Автор изображения А. В. Березина, 2025 г.

Fig. 4. Urgymo ushtö (embroidered belt).

Image by A. V. Berezina, 2025

В результате видим, что изготовление поясов у марийцев Урала – не просто ремесло, а важная часть культурной традиции, включающая разнообразные техники, символику и практическое применение. Тканые пояса (одыла ӱштӧ, оян ӱштӧ, пота ӱштӧ) имели как утилитарное, так и обрядовое значение. Особенность ткачества на дощечках заключалась в отсутствии обратного хода, что придавало поясовой ткани уникальную плотность и визуальную структуру. Символика ткачества подчеркивала непрерывность жизненного пути, защитные функции и сакральное значение ремесла.

Шитые и покупные пояса демонстрировали адаптацию марийской культуры к изменениям, происходившим в ходе экономических и социальных контактов.

Следовательно, пояс не только фиксировал одежду, но и являлся отражением этнической идентичности, духовных представлений и социальных традиций марийцев Урала.

Классификация поясов по географическому принципу позволяет исследовать, как природные условия и экономическая ситуация влияли на традиции изготовления поясов. Например, в районах с климатом, благоприятным для земледелия, пояса часто имели меньшую толщину и меньше украшений, что было связано с ограниченными ресурсами и практической необходимостью в более простых и функциональных элементах одежды. Это объясняется тем, что в таких условиях декоративные элементы уступали место функциональности.

Географическая классификация помогает также проследить, как особенности регионального климатического и экономического положения влияли на выбор материалов и технологий изготовления. В регионах с трудностями в торговле декоративные материалы становились более редкими и ценными, что также сказывалось на украшениях поясов15. Также на данную особенность обращает внимание Г. А. Сапеев [19].

Пояса марийцев Артинского, Красноуфимского и Ачитского районов Свердловской области отличаются от поясов марийцев Кунгурского района Пермского края по следующим критериям: ширине поясов, количеству используемых дощечек, оформлению и способам украшения кистей у праздничных поясов. Например, в Ачитском районе пояса одыла ӱштӧ ткались из самокрашеной шерсти на меньшем количестве дощечек (12–14), в то время как в Артинском и Красноуфимском районах использовались шерстяные и хлопковые нити с увеличенным количеством дощечек (14–18). В Кунгурском районе пояса, как правило, были похожи на пояса из Ачитского района, что обусловлено их географическим соседством.

Основное отличие поясов этих регионов заключается в оформлении кистей. У марийцев Артинского и Красноуфимского районов кисти поясов отличаются пышностью – они создавались с помощью «внутренней юбочки», которая придавала кистям объем. Марийцы Ачитского и Кунгурского районов использовали плоские кисти.

Оян ӱштӧ, тканые на ремизном станке, также имеют различия в технике исполнения. В Кунгурском районе они были шире, что отличало их от одыла ӱштӧ, тканых на дощечках. Кисти поясов оян ӱштӧ из Кунгурского района часто заплетались в 3–5 косичек с добавлением разноцветных ниток и бисера.

Географическая специфика расселения марийцев Урала оказала значительное влияние на традиции изготовления поясов, что проявляется в различиях в орнаментике, цветовой гамме, ширине и технике исполнения изделий. Эта разница свидетельствует не только о влиянии географических факторов, но и о сохранении устойчивых культурных ценностей, таких как символика и обережные функции пояса, которые сохраняются в марийской культуре независимо от региона.

Заключение

Изучение традиций изготовления поясов уральских марийцев позволяет не только глубже понять особенности их культурной идентичности, но и осветить важные аспекты трансформации, происходящие под влиянием географических, экономических и социальных факторов. Классификации, основанные на предназначении, методах изготовления и географическом распространении, помогают выявить ключевые элементы, которые сохраняются в культуре вопреки изменяющимся условиям.

Исследование показало, что ремесленные традиции изготовления поясов у марийцев Урала остаются важной частью культурного наследия, несмотря на исторические трансформации. Традиционные техники ткачества и орнаментальные мотивы сохраняются и в современных художественных интерпретациях. Однако современные вызовы, такие как глобализация, миграция и изменение технологий, ставят перед марийским народом задачу сохранения своего культурного наследия. Это требует активного участия как самих носителей традиций, так и поддержки со стороны общества и государства.

Практическое использование результатов исследования предполагается в следующих направлениях:

1) этнографическое образование – материалы исследования могут быть использованы в курсах по культурологии и этнографии финно-угорских народов, что позволит углубить знания студентов о марийской культуре;

2) музейная практика – созданные реконструкции традиционных поясов целесообразно экспонировать в музейных коллекциях, а описания технологии их изготовления рекомендуется включать в методические пособия и культурно-просветительские проекты;

3) ремесленное возрождение – поддержка народных мастеров и образовательных программ по ткачеству поможет сохранить традиционные техники и передавать их новым поколениям;

4) современный этно-дизайн – адаптация традиционных орнаментов и материалов в современных модных тенденциях способствует популяризации культурного наследия и расширению его влияния в культурном контексте.

Также важную роль в сохранении традиций играют инициативы Национально-культурных объединений (НКО) и грантовые программы, направленные на поддержку народных мастеров, проведение ярмарок, мастер-классов и образовательных мероприятий. Программы обучения марийской культуре, распространение информации через социальные сети, создание видеокурсов и проведение культурных мероприятий помогают не только сохранить, но и популяризовать традиции среди молодежи, укрепляя связь между поколениями.

1 Акилбаев А. В. Элементы поясной гарнитуры как предмет булгарского импорта в материалах памятников Вятско-Ветлужского междуречья в IX‒XI вв. : сб. тр. IV (XX) Всерос. археологического съезда. Казань : ИА им. А. Х. Халикова АН РТ, 2014. Т. 3. С. 12‒15.

2 Dress and Ethnicity: Change Across Space and Time / ed. by J. B. Eicher. Oxford : Berg Publishers, 1995.

3 Addo P.-A. Creating a Nation with Cloth: Women, Wealth, and Tradition in the Tongan Diaspora. N. Y. : Berghahn Books, 2013.

4 Dress and Ethnicity: Change Across Space and Time / ed. by J. B. Eicher.

5 Черных А. В. Традиционный костюм народов Пермского края. Марийцы. СПб. : Маматов, 2021. 528 с.

6 Народное искусство Урала. Традиционный костюм / ред.-сост. А. А. Бобрихин [и др.]. Екатеринбург : Баско, 2007. 112 с.

7 Этнография марийского народа : учеб. пособие для старших классов / сост. Г. А. Сепеев. Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во, 2001. 184 с.

8 Encyclopedia of National Dress: Traditional Clothing Around the World / ed. by J. Condra. Santa Barbara : ABC-CLIO, 2013.

9 Kramarae C., Spender D. Routledge International Encyclopedia of Women : Global Women’s Issues and Knowledge. Routledge, 2001.

10 Евсеев Т. Е. Этнографические коллекции. Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во, 2002. 148 с.

11 Barber E. W. Women’s Work: The First 20,000 Years. Women, Cloth, and Society in Early Times. N. Y.; London : W. W. Norton & Company, 1994.

12 Шкалина Г. Е. Священный мир марийский. Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во, 2019. 303 с.

13 Молотова Т. Л. Марийский народный костюм. Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во, 1992. 156 с.

14 Березина А. В. Проблема культурной идентичности марийцев Урала : дис. ... канд. культурологии. Екатеринбург, 2021. 201 с.

15 Березина А. В. Проблема культурной идентичности марийцев Урала. С. 45; 78; 102.

About the authors

Anna V. Berezina

Ural State Forest Engineering University

Email: berezinanna@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-6490-408X

SPIN-code: 2878-7201

Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines of the Socio-Economic Institute

Russian Federation, 37 Sibirsky Trakt, Ekaterinburg 620100,Tatyana V. Zharkova

Sverdlovsk Regional Museum named after O. E. Kler, Polevskoy Branch

Author for correspondence.

Email: tat.sem-1982@yandex.ru

ORCID iD: 0009-0000-6443-9467

Research Fellow

Russian Federation, 93 Ilyicha St., Polevskoy 623391,References

- Patrushev V.S. Archaeological Origins of Traditional Mari Costume. Archaeology of the Eurasian Steppes. 2019;(1):150‒156. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.24411/2587-6112-2019-00024

- Abukaeva L.A. Mari’s Taboos in the Context of the Wedding Ceremony. Vestnik of Mari State University. 2017;11(3):81‒86. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: http://vestnik.marsu.ru/view/journal/article.html?id=1458 (accessed 21.04.2024).

- Belavin A.M., Ivanov V.A. [On Understanding Existence of the Ugric Problem in the Kama Region and the Cis-Ural Region]. Vestnik Permskogo universiteta. Istoriya. 2011;(1):173‒180. (In Russ.) https://elibrary.ru/mdvypc

- Bogordaeva A.A. [About Local Peculiarities in the Traditional Clothing of the Ob Ugrians]. Vestnik arheologii, antropologii i etnografii. 2001;(3):187‒198. (In Russ.) Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/o-lokalnyh-osobennostyah-v-traditsionnoy-odezhde-obskih-ugrov (accessed 21.04.2024).

- Nikitina T.B. Waist Pouches/Bags from Medieval Burial Places of the Vetluga-Vyatka Interfluve Area. The Volga River Region Archaeology. 2013;(2):151‒162. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/poyasnye-koshelki-sumochki-v-srednevekovyh-mogilnikah-vetluzhsko-vyatskogo-mezhdurechya (accessed 01.03.2024).

- Michel C. Belts and Pins as Gendered Elements of Clothing in Mesopotamia. In: Textiles and Gender in Antiquity from the Orient to the Mediterranean. London: Bloomsbury; 2020. p. 179‒192. Available at: https://hal.science/hal-03088839/document (accessed 01.03.2024).

- Degteva M.M. Arts and Crafts Heritage of the Mari People and Its Updating in the Museum at the Present Stage). Trudy SPbGIK. 2015;212:268‒270. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://spbgik.ru/upload/iblock/78b/qb6ln3zhan2mpmt08z7mm64ysgezeiv0/212.pdf (accessed 01.10.2024).

- Pesetskaya A.A. Clothing as a Part of the Mari Wedding Gift Exchange (the Late 19th and Early 20th Centuries). Yearbook of Finno-Ugric Studies. 2019;13(2):312‒324. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.35634/2224-9443-2019-13-2-312-324

- Tsaregorodtseva R.Yu. The Image of the World in the Patterns of Mari Traditional Embroidery. The Bulletin of the Adyghe State University. Ser.: Philology and Art History. 2022;(3):164‒171. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-mira-v-uzorah-mariyskoy-traditsionnoy-vyshivki (accessed 01.11.2024).

- Lehtinen I. Tscheremissischer Schmuck: Ethnographische Untersuchung. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura; 1994. (In Finn.)

- Ermilova D.Y., Koltashova L.Y. The Problem of Visualizing Ethnicity in a Modern Costume. Service Plus. 2021;15(4):103‒114. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vizualizatsii-etnicheskoy-prinadlezhnosti-v-sovremennom-kostyume (accessed 01.10.2024).

- Shigurova T.A. Mordvinian (Moksha) Women’s Costume of the Insar District of Penza Province of the Mid XIX Century: Local Peculiarities. Man and Culture. 2021;(4):91‒105. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.25136/2409-8744.2021.4.36337

- Shigurova T.A. Nakosnik Puloker as a Component of the Moksha National Costume: On the Problem of Genesis and Ethno-Cultural Meanings. Man and Culture. 2023;(3):69‒88. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.25136/2409-8744.2023.3.40553

- Rajeswari A.P., Greeshma S. Evolution of Belts from Bronze Age to Modern Fashion Statements. ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts. 2024;5(2):1‒12. https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i2.2024.1072

- Bogdanova N.V. The National Costume and Women’s Embroideries ‒ the Ethnic Symbols of the Mari (Based on the Novel «Ϋдырамаш корно» (‘Woman’s Fate’) by I. Shabdar). Vestnik of the Mari State University. 2012;(8):100‒103. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: http://vestnik.marsu.ru/view/journal/file.html?id=8 (accessed 01.11.2024).

- Galieva F.G. Finno-Ugric Culture in a Multicultural Environment: Formation, Preservation and Loss of Unique Traditions. Yearbook of Finno-Ugric Studies. 2024;18(3):464–467. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.35634/2224-9443-2024-18-3-464-467

- Røstad I.M. The Language of Jewellery: Dress-Accessories and Negotiations of Identity in Scandinavia. Oslo; 2021.

- Hansen K.T. The World in Dress: Anthropological Perspectives on Clothing, Fashion, and Culture. Annual Review of Anthropology. 2004;33:369–392. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.33.070203.143805

- Shevchenko E.V. Theoretical and Methodological Approaches to Understanding the Phenomenon of Folk Costume. Culture and Arts Herald. 2024;(3):133‒143. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-podhody-k-osmysleniyu-fenomena-narodnogo-kostyuma (accessed 01.11.2024).

- Nechvaloda E.Е. History of the Study of Traditional Clothing of the Krasnoufim Mari (18th–20th Centuries). Izvestiya of Altai State University. 2023;(5):65‒69. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.14258/izvasu(2023)5-10

- Rosenthal M.F. Cultures of Clothing in Later Medieval and Early Modern Europe. Journal of Medieval and Early Modern Studies. 2009;39(3):459–481. https://doi.org/10.1215/10829636-2009-001

- Tamakloe J.F. Clothing Accessories: A Vehicle for Promoting the Ewe Cultural Symbolism in Ghana. Department of Integrated Rural Art and Industry; 2016.

- Pavlova A.N. The Portrayal of the World in the Process of Decorating a Costume among the Mari People. Finno-Ugric World. 2024;16(1):103–109. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://csfu.mrsu.ru/wp-content/uploads/2024/03/103-109.pdf (accessed 01.10.2024).

- Shkalina G.Е. [The Native Pattern is Unique and Eternal. Review of Kudryavtsev V. G. Mari Embroidery Art / V. G. Kudryavtsev, A. N. Pavlova. Yoshkar-Ola: “Mari Publishing House”, 2023. 256 p.]. Finno-Ugrovedenie. 2024;(1):133–137. (In Russ.) https://elibrary.ru/item.asp?edn=mvrfou

- Nikitina T.B. Medieval Costume of Mari Population as a Marker of Ethnic Culture. Trudy KarNC RAN. 2014;(3):21‒32. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/kostyum-srednevekovogo-mariyskogo-naseleniya-kak-marker-etnicheskoy-kultury (accessed 01.10.2024).

Supplementary files