Professional Trajectories and Social Adaptation of Teachers in Russian Lapland in the Late 19th – Early 20th Century

- Authors: Kazakova K.S.1

-

Affiliations:

- Barents Centre of the Humanities of the Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences

- Issue: Vol 17, No 3 (2025)

- Pages: 325-337

- Section: Historical Studies

- Submitted: 22.06.2025

- Accepted: 21.08.2025

- Published: 22.09.2025

- URL: https://journal-vniispk.ru/2076-2577/article/view/297361

- DOI: https://doi.org/10.15507/2076-2577.017.2025.03.325-337

- EDN: https://elibrary.ru/nlogab

- ID: 297361

Cite item

Full Text

Abstract

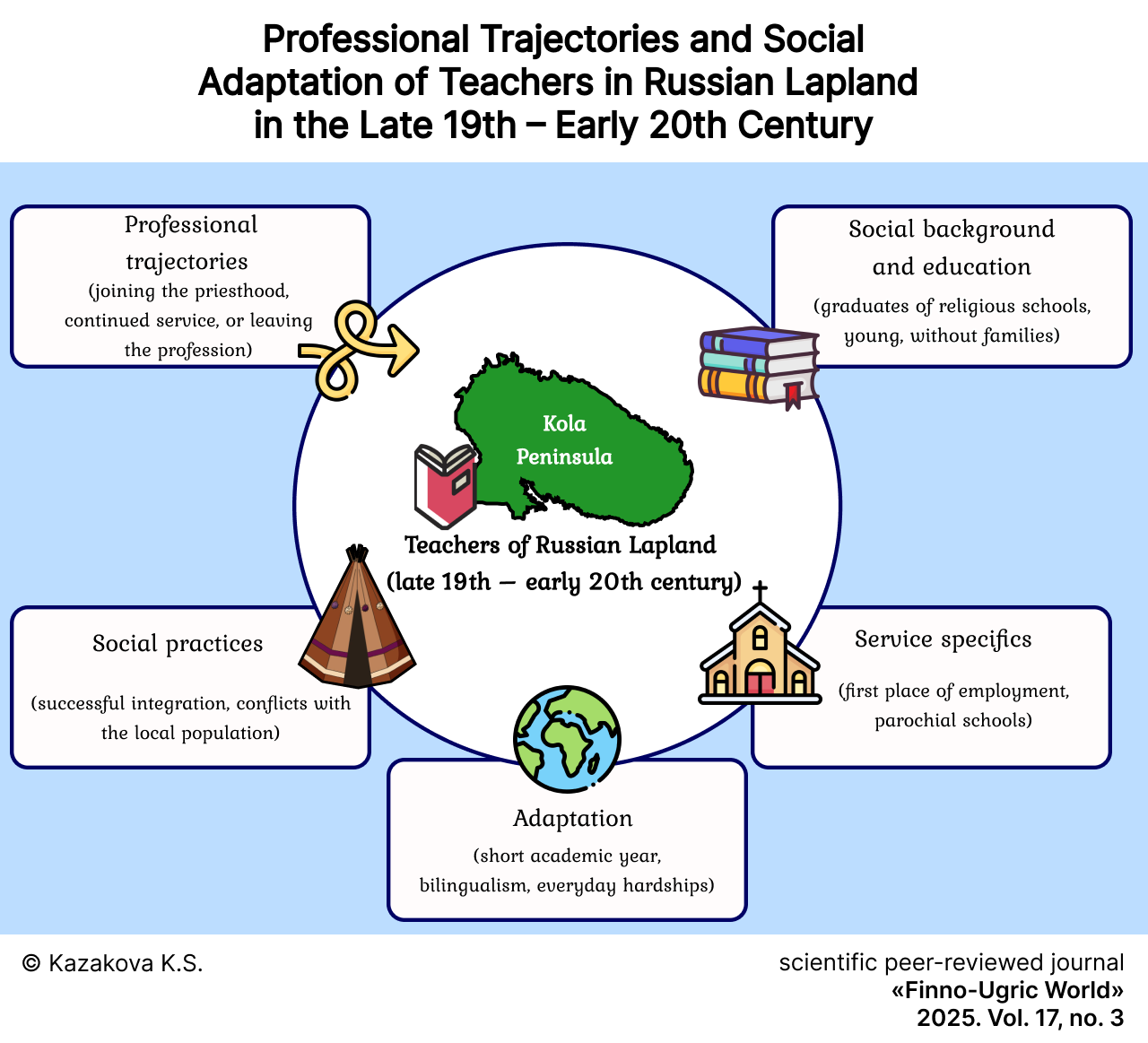

Introduction. The research problematique encompasses issues pertaining to the functioning of the cultural milieu under ‘borderland’ conditions and the adaptation of ethnic cultures and their representatives to both the North and to one another throughout the period under consideration. This work examines the process of the formation of the socio-professional group of teachers within the European Arctic region from the late 19th to the early 20th century, alongside the nature of interethnic interaction with the Sámi population. The study aims to analyse the variability of individual teacher trajectories and to identify the specific characteristics of the teachers’ social adaptation within the Sámi pogosts of Russian Lapland.

Materials and Methods. This article is based on previously unstudied documents introduced into the scholarly domain for the first time, including service records of teaching personnel, reports from district school inspectors, and personal petitions from teachers. Engaging with this specific corpus of sources is complicated by the fragmented nature of the archival base. The materials do not constitute a unified collection but are instead dispersed fragmentarily across several repositories: the State Archive of Arkhangelsk Oblast, the National Archive of the Republic of Karelia, and the State Archive of Murmansk Oblast. The research methodology employed both general scientific and established historical methods, including analysis, synthesis, comparative typology, and a problem-chronological examination of issues. To investigate professional trajectories, the study utilises the historical-biographical method.

Results and Discussion. Within contemporary historiography, the professional biography is increasingly incorporated as a distinct methodological lens for gauging sociocultural processes. This article reconstructs the professional trajectories of instructors within parish schools located in the Sami pogosts of Russian Lapland, providing data pertaining to their social origins and educational attainment. Biographical evidence indicates that the majority of these teachers were young, unmarried individuals for whom the Kola North constituted their first appointment following their formal education. In their professional capacity, these educators were compelled to adapt to the specificities inherent to an "allogenous" school system, notably the abbreviated academic year, irregular attendance of children engaged in the economic activities of the adult community, and the necessity of reciprocal bilingual communication. Successful adaptation within a Sami pogost facilitated an expansion of the social functions delegated to the teacher. Furthermore, the article analyses behavioural models that precipitated confrontation with the local populace and resulted in the individual’s compelled relocation.

Conclusion. Social practices of interaction with the Sami population influenced both the professional and domestic spheres of a teacher's life. The findings of the study indicate that a teacher's understanding of local cultural specificities was a determinant of their successful adaptation and aligned with the expectations of the local community. The attitude towards the teacher was projected onto the school as a whole and was formally recorded in the resolutions of village assemblies. The obtained results hold significance for historical, cultural, and social inquiries and can be applied to the study of intercultural communications in the Arctic regions of Russia.

Keywords

Full Text

Введение

Заселение и освоение арктических территорий ‒ уникальный опыт социальной истории. В период активной колонизации Европейской Арктики особой задачей признавалось развитие здесь начального образования для социально-культурной адаптации коренного и пришлого населения, укрепления позиций православия, усиления роли русского языка и просвещения коренного саамского населения с целью интеграции окраинных северных территорий в общеимперское культурное пространство. Активным участником данного процесса была Русская православная церковь, обеспечивающая благодаря созданию сети православных приходов и развитию начального церковного образования поддержание российской государственности и защиту национальных интересов в полиэтнической среде северного сообщества. Влияние приграничного фактора и проникновение лютеранства из Норвегии предопределило необходимость активной миссионерской и просветительской работы на саамском языке. Акторами межэтнической коммуникации и проводниками имперской политики социально-культурной интеграции коренного населения Кольского Севера были представители русской интеллигенции – чиновники, священники, учителя.

В статье на основе архивных материалов реконструируются профессиональные траектории учителей церковно-приходских школ Русской Лапландии и особенности межэтнического взаимодействия с местным сообществом. Цель исследования – проанализировать вариативность индивидуальных учительских траекторий и выявить особенности социальной адаптации учителей в саамских погостах Русской Лапландии. Актуальность работы связана с глобальной проблемой диалога культур, изучения вопросов межэтнических связей и этнокультурных контактов.

Обзор литературы

Проблема просветительской миссии среди саамского населения частично затрагивалась известными учеными-этнографами в рамках изучения вопроса о христианизации и процессе обрусения коренного населения Кольского Севера1. В работах советских историков деятельность церковно-приходских школ рассматривалась как составляющая экономической эксплуатации и порабощения коренного населения2. В настоящее время все большей популярностью пользуется подход, при котором школа в различных национальных регионах Российской империи выступает в качестве «мягкой силы» имперской культурной политики [1]. В современной исследовательской литературе представлен ряд работ по истории миссионерской деятельности Церкви3 и развитию начального образования на арктических территориях [2‒4].

Просветительская деятельность Русской православной церкви в саамском сообществе рассматривается в работах о начальном этапе христианизации коренных жителей Кольского Севера [5]; бытовании православных часовен [6], попытках перевода священных текстов на саамский язык [7; 8]; миссионерской4 и просветительской деятельности кольских священников [9]; участии саамского населения в церковно-приходской жизни [10]. В зарубежной историографии приоритетным направлением является рассмотрение образовательной политики в отношении саамского населения в советское время и деятельности школ-интернатов, тогда как генезис образовательной системы позднеимперского периода представлен фрагментарно и базируется на работах советских этнографов5. Таким образом, наблюдаются лакуны в изучении развития начального церковного образования в саамском сообществе в целом, а также отсутствие в научной литературе исследований социокультурного облика учителей в Русской Лапландии и характера их взаимодействия с коренным населением Кольского Севера. Проблему адаптации учителей в иноэтнической среде финно-угорского населения детально разработала О. П. Илюха на материалах Карелии6. В новейшем исследовании автор рассматривает сферы, в которых происходила инкультурация русских учителей в карельской деревне конца XIX – начала XX в., выявляет зависимость между адаптационными стратегиями педагогов и успехом в решении образовательных задач школы [11]. В этом отношении работа О. П. Илюха служит методологическим ориентиром для настоящей статьи и предоставляет необходимый материал для проведения сравнительных исследований культурного диалога между русским и финно-угорским населением Европейского Севера России.

Материалы и методы

Статья базируется на широком круге архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот. Реконструкция профессиональных траекторий учителей церковно-приходских школ Русской Лапландии и изучение характера их социальной адаптации осложняются разобщенностью источниковой базы, которая не составляет единого комплекса документов, а представлена фрагментарно в разных архивохранилищах. Основными источниками для изучения проблемы послужили документы фонда Архангельского епархиального училищного совета (Государственный архив Архангельской области Ф. 28) и его уездных отделений: Кольского (Государственный архив Мурманской области Ф. И-133), Кемско-Кольского (Национальный архив Республики Карелия Ф. 419), Кемско-Александровского (НА РК. Ф. 411). Для исследования информативными являются формулярные списки учителей, в которых указаны биографические данные учащих лиц, отчеты уездных наблюдателей об организации обучения в «лопарских» школах, личные документы учителей, на основании которых возможно выявить особенности жизни в саамских погостах, характер социальных связей с местным сообществом. Сложность изучения учительства как социо-профессиональной группы и ее профессиональной деятельности связана с характерной для Кольского Севера частой ротацией учительских кадров. В исследовании используются как общенаучные, так и традиционные для исторического исследования методы анализа, обобщения, сопоставительной типологии, рассмотрения вопросов в проблемно-хронологическом плане. Для изучения профессиональных траекторий учителей используется историко-биографический метод, позволяющий реконструировать особенности их жизни и профессиональной деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение

На начальном этапе развития церковного образования на Кольском Севере учительские обязанности брали на себя священники и члены причта, однако они не могли в полной мере заниматься обучением детей, так как должны были выполнять духовные функции и часто находились в разъездах по приходам, каждый из которых на Кольском Севере состоял из нескольких небольших селений, расположенных далеко друг от друга. Поэтому с развитием системы начального церковного образования образовательные функции переходят к учителям, большинство из которых имели родственные связи с духовенством. В 1880‒1890-х гг. церковно-приходские школы открылись в Пазрецком, Нотозерском, Ловозерском, Сонгельском и Кильдинском погостах [10].

Социально-профессиональная группа учителей Кольского Севера была довольно немногочисленна. Согласно отчету за 1896‒1897 год, в Кольском уезде было 19 преподавателей церковно-приходских школ: священников – 8, диаконов – 1, псаломщиков – 1, учителей – 4, учительниц – 57. Со временем их численность на Кольском Севере не росла, так как с начала XX в. здесь открывались преимущественно министерские школы. Для каждой «лопарской» школы полагалось по одному учителю; всего за рассматриваемый период с 1888 по 1917 г.8 в церковно-приходских школах Русской Лапландии, по нашим подсчетам, преподавали порядка 20 чел., о некоторых из них ввиду очень краткого срока службы имеются лишь отрывочные сведения. В ходе исследования были изучены 15 профессиональных биографий учителей Русской Лапландии (10 мужчин и 5 женщин). Анализ документов Архангельского епархиального совета показывает, что поначалу к кандидатам на учительскую должность в «лопарские» школы не предъявлялось каких-либо определенных требований.

В июне 1890 г. в Архангельских епархиальных ведомостях было дано объявление о вакансии учителя в Сонгельской школе, открытой в январе этого же года. Учащему предполагалось жалование в размере 240 руб. в год9, наличие квартиры с отоплением и освещением10. Это обстоятельство, вероятно, побудило сразу нескольких кандидатов просить о назначении в «инородческую» школу. Прошение было подано губернским секретарем Александром Александровичем Колобовым, выпускницей Архангельского епархиального училища Галиной Новиковой, отставным губернским секретарем Дмитрием Васильевичем Морзахановым, проживавшим тогда в Коле и имевшим рекомендации от чиновника по крестьянским делам Н. Н. Макшеева. Также прошение о назначении было подано Михаилом Георгиевичем Терентьевым, окончившим курс Архангельского духовного училища и проживавшим с 1889 г. в Печенгском приходе Кольского уезда вместе с отцом, протоиереем Георгием Терентьевым11. Именно его прошение рассматривалось Архангельским епархиальным советом в приоритетном порядке. Поскольку Михаил Терентьев не предоставил свидетельство об окончании училища, смотрителю Архангельского духовного училища была отправлена просьба сообщить о степени его образования, о поведении, а также запрос председателю Кольского уездного училищного отделения о пригодности и благонадежности Михаила Терентьева к занятию учительской должности12. В ответ на запрос председатель Кольского уездного отделения протоиерей Александр Попов дал претенденту следующую характеристику: «Учительскую должность может исполнять как следует, судя по тому, что для учителя в Сонгельском погосте требуется небольшое знание»13.

Михаил Терентьев был назначен на должность 4 сентября 1890 г.; преподавал в Сонгельской школе около шести лет. Зимой он жил в погосте в саамской тупе, в которой и проходили занятия, а летом уезжал в Нотозерский погост в причтовый дом. Население относилось к нему доброжелательно, что видно из приговора крестьян за 1892 г.: «Учитель школы, живя в нашем месте, обучение детей производит по нашему понятию успешно. И на будущее время желаем его иметь учителем, в чем по неграмотности прилагаем свои клейма»14. Женившись в 1895 г. на дочери колониста Надежде Павловне Хипагиной, Михаил Терентьев оставил учительскую службу и перебрался в Печенгский приход.

В 1893 г. место учительницы в Кильдинском погосте получила дочь священника Пазрецкого прихода, известного «просветителя лопарей» Константина Щеколдина, выпускница Архангельского епархиального женского училища Екатерина Константиновна Щеколдина. Она достаточно хорошо владела саамским и норвежским языками благодаря своей матери Марии Козьмовне Щеколдиной15. В апреле 1897 г. в Кильдинской школе состоялись первые выпускные экзамены, на которых присутствовал преподаватель Кольского уездного училища А. М. Темнорусов. По результатам экзамена им был подготовлен доклад для училищного отделения, в котором сообщалось, что учительница во время экзамена вмешивалась в ответы учеников, а также при диктовке повторяла фразы по несколько раз, в действительности же познания учеников Кильдинской школы представляют крайне печальную картину, и требовалось признать результаты экзамена недействительными16. С ним не согласились священник Кильдинского прихода Василий Мартынов и председатель Кольского отделения священник Алексей Шилов, однако резонанс этого дела, дошедшего до епархиального наблюдателя и Архангельского совета, заставил Екатерину Щеколдину просить о переводе. С 1897 г. она состояла учительницей в Сонгельском погосте, бытовые условия жизни в котором, согласно донесениям уездного наблюдателя, считались самыми аскетическими в Русской Лапландии. В 1898 г. Екатерина Щеколдина была приглашена на учительские курсы в Архангельск, однако «по слабости здоровья» участвовать не смогла. Вместо этого она просила отделение разрешить ей воспользоваться теплым временем года и для восстановления сил выдать увольнительное свидетельство для проживания в г. Шенкурске с июня по сентябрь 1898 г.17 Однако по прошествии лета Екатерина Щеколдина не вернулась к учительским обязанностям. В том же году в Пазрецком приходе, где служил ее отец, она вышла замуж за псаломщика Василия Ивановского, который исполнял обязанности учителя Пазрецкой школы. Через несколько лет он был рукоположен в сан священника и назначен служить в Холмогорский уезд Архангельской губернии.

Приведенные примеры показывают, что учителя, знакомые с жизнью саамского населения, достаточно легко адаптировались к службе и получали одобрение местного населения, однако с развитием системы начального церковного образования повышались требования не только к профессиональной подготовке учителя, но и к результатам процесса обучения детей в «лопарских школах». Учитель был вынужден адаптировать процесс обучения к традиционному укладу жизни коренного населения и в то же время выполнять требования учебного начальства. Ситуация, когда учитель оказывался «между народом и властью» была характерна и для карельских школ [11].

Для учителей, приехавших на Кольский Север из других уездов Архангельской губернии, языковая составляющая являлась важнейшей в социальной адаптации. Овладение языком коренного населения было важно как для организации учебного процесса, так и для взаимодействия с местным населением. Из документов становится понятно, что учителя на уроках в младших отделениях, ученики которых знали только свой национальный язык, говорили частично по-русски, а больше «по-лопарски». Особенностью языка коренного населения было почти полное отсутствие слов, обозначающих место, время, происхождение и другие отвлеченные понятия, для объяснения которых учителю приходилось проявлять изобретательность.

Примером успешной социальной адаптации может служить профессиональная биография учителя Ловозерской школы Ивана Яковлевича Иванова. Он происходил из известной в Архангельской губернии священнической династии Ивановых, но, окончив только первый класс Архангельской семинарии, был вынужден искать место учителя. В 1893 г. он был определен в школу в Ловозерском погосте, где преподавал до 1897 г. Все это время школа не имела собственного здания, а помещалась в «лопарской тупе», где камелек был переделан в русскую печь, а доска висела у печи на веревочках. Учитель проживал в погосте только в зимнее время, а весной до распутицы уезжал из погоста до осени к родным в Архангельск. Несмотря на короткий срок проживания в погосте и неоконченное образование, Иван Яковлевич освоил местный диалект и даже составил «Азбуку для лопарей Кольского уезда» (рис. 1), которая сохранилась в рукописи в фонде Переводческой комиссии при Архангельском миссионерском комитете Государственного архива Архангельской области18. Как свидетельствуют документы, Иван Яковлевич владел и зырянским языком19. Эта необходимость была обусловлена преобладанием в Ловозерской школе детей коми-ижемцев [10]. В 1897 г. Иван Яковлевич Иванов перевелся на службу в Чуболонаволоцкий приход недалеко от Архангельска, однако, женившись вскоре на дочери протоиерея Елизавете Алексеевне, оставил учительскую службу и был рукоположен в сан священника.

Р и с. 1. Рукопись «Азбука для лопарей Кольского уезда»: обложка и последняя страница

Источник: Государственный архив Архангельской области. Ф. 41. Оп. 1. Д. 15.

Source: State Archives of the Arkhangelsk Region. C. 41. I. 1. F. 15.

О. П. Илюха отмечает, что в результате событий первой русской революции в жизни «инородческой» школы произошли существенные изменения: в 1908 г. в Олонецкой губернии было признано обязательным знание языка местного населения для учителя, преподающего в карельской школе20. Отметим, что с этого же времени в прошениях о назначении на должность учителя в Кемско-Александровский учебный округ появляются сведения о владении языком коренного населения (карельским или «лопарским»). Например, в 1910 г. прошение о назначении в Александровский уезд подает Клавдия Николаевна Попова, по причине болезни окончившая только пять классов Архангельского епархиального училища21. После смерти отца, занимавшего должность псаломщика Пазрецкого прихода, Клавдия Николаевна, не имея средств к существованию, просила о назначении, указывая на владение «лопарским языком». В сентябре 1910 г. Клавдия Попова была определена в школу в Сонгельском погосте, где затем успешно учительствовала более пяти лет.

Если языковая адаптация происходила достаточно легко, то процесс бытовой адаптации к жизни в погосте шел гораздо сложнее: он заключался как в необходимости жизни в тяжелых для русского учителя бытовых условиях, так и в синхронизации своей профессиональной деятельности с хозяйственной жизнью саамов.

Учебное время в школе целиком зависело от организации кочевья коренного населения. Так, саамы собирались в погост с установлением зимнего пути, а разъезжались до весенней распутицы. В 1904 г. Священник Константин Щеколдин рапортовал в отделение о том, что 1904-й учебный год был особенно кратким, так как лопари поздно приехали в погост из-за бурь и рано выехали из-за переноса зимнего погоста на новое место. К летнему погосту у Пазрецкой церкви, где также было организовано обучение, лопари не приехали из-за скудости морских промыслов, а сразу уехали в осеннее местожительство верст за сто, каждый в свое место22. В связи с зависимостью учебного процесса от кочевого образа жизни саамов, отец Константин неоднократно поднимал вопрос об организации общежития при Пазрецкой школе.

Особую трудность представляла неразвитость транспортных путей, поэтому добираться до погоста приходилось традиционным способом передвижения коренного населения, причем учитель должен был быть в погосте одним из первых (рис. 2). В годовом отчете по школам Александровского округа за 1907‒1908 год подчеркивалась важность использования всего периода проживания населения в погосте: «Чтобы увеличить продолжительность учебного года в Ловозерской школе, следует обязать учительницу выезжать с последними рейсами мурманского пароходства в становище Рында, из которого она должна следовать в Ловозерский погост, как только явится возможность ехать на оленях. Кроме того, надо требовать от учительницы, чтобы она продолжала занятия в школе до того времени, пока лопари, ижемцы остаются в погосте»23.

Учителя церковно-приходских школ Русской Лапландии были вынуждены ежегодно совершать сезонные переезды от места службы к месту жительства и обратно, что препятствовало их укоренению на Кольском Севере и представляло определенную трудность для желающих завести семью. В 1906 г. в Сонгельский погост был назначен учителем 17-летний Иван Александрович Ковров, из крестьян Шенкурского уезда, окончивший Конецгорскую второклассную школу (рис. 3). Уже в 1909 г. председатель Кемско-Александровского отделения дал Ивану Коврову такую характеристику: «Учитель Сонгельской школы, хорошо знающий быт лопарей»24.

Летом 1910 г. Иван Ковров женился на девице Конецгорского прихода Марии Варлачевой25 и сразу же подал в Архангельский епархиальный училищный совет просьбу о переводе из Сонгельской школы на другое место службы. В этом прошении он подробно описывает учительский быт и обосновывает причины, по которым учитель, имеющий семью, не может преподавать в «лопарской» школе. В частности, из прошения мы узнаем, что в погосте учитель проживал только около трех месяцев, а вне этого времени в погосте никто не оставался и учитель вынужден был выезжать в какой-нибудь населенный пункт. «Ближайшим и лучшим населенным пунктом, ‒ рассуждает Иван Ковров, ‒ в котором приходится ждать другого учебного года, можно считать город Колу, где учащий должен платить за одну комнату с отоплением не менее 10 рублей в месяц, и содержание одного человека стоит тоже около 10 рублей»26. Учитель делает вывод о том, что жизнь для двоих на оклад в 25 рублей в месяц здесь невозможна. Иван Ковров просил перевести его в одну из школ Архангельской епархии, служа в которой он бы мог жить с семьей не выезжая. В 1910 г. он получает место в Кашкаранской церковно-приходской школе. Зарекомендовав себя как «одного из усерднейших учителей церковной школы» (именно так отзывался о нем в своем очерке епархиальный наблюдатель Николай Козмин), Иван Ковров был рукоположен в сан священника и направлен для миссионерской и просветительской деятельности в построенную в 1912 г. на Новой Земле церковь-школу в Белушьей губе27. Лишь в 1916 г. «учитель-священник» был переведен служить в родной Шенкурский уезд в Остахинский приход28.

Р и с. 2. Лопарско-зырянская школа в погосте Ловозеро Александровского уезда. Начало XX в.

Источник: ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей». АОКМ КП 48976/1762.

Source: Arkhangelsk Regional Lore Museum. 48976/1762.

Р и с. 3. Церковно-приходская школа Сонгельского лопарского погоста. Начало XX в.

Источник: ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей». АОКМ КП 48976/2079.

Source: Arkhangelsk Regional Lore Museum. 48976/2079.

Об учителе Иване Коврове29 и его жизни в Сонгельском погосте повествуется в этнографическом сочинении «Суд», опубликованном уездным наблюдателем, священником Василием Мелетьевым в журнале «Народное образование»30. В статье описывается практика привлечения саамским сообществом учителя в качестве судьи для разбора конфликтных ситуаций, а также сообщается об оказании учителем медицинской помощи не только ученикам, но и взрослому населению погоста во время эпидемии. Таким образом, на основании имеющихся источников можно сделать вывод: успешная адаптация учителя в погосте и делегирование ему местным населением дополнительных социальных функций способствовало росту его авторитета в саамском сообществе.

Неприятие учителем кочевой культуры и хозяйственного уклада жизни саамского населения, как видно из документов, сказывалось прежде всего на выполнении профессиональных обязанностей. Конфронтация проявлялась в нежелании адаптировать учебный процесс под местные особенности, что приводило к слабым успехам учеников. Уездный наблюдатель, обнаружив при очередной инспекторской проверке низкий уровень знаний у детей, объяснял это равнодушным отношением учителя к школьному делу. Ситуация, когда родители были мало заинтересованы в успехах учеников и привлекали детей к выполнению различных хозяйственных и бытовых задач в учебное время, а учитель не был готов к работе с детьми, плохо владеющими русским языком, приводила к деструктивной коммуникации между учителем и местным сообществом. Приведем несколько ярких примеров.

Александр Нохрин, уроженец Костромской губернии, приехал на Кольский Север из Соловецкого монастыря и некоторое время преподавал в Печенгской школе, откуда перевелся в Поной, а затем оказался в школе Кильдинского погоста. Пытаясь получить материальную выгоду сразу из нескольких источников, он пренебрегал своими учительскими обязанностями, ссылаясь на нерегулярное посещение школы саамскими детьми, занятыми на хозяйственных работах. Учитывая краткость учебного года и относительную близость (13 верст) города Колы, он устроился в контору лесничего писцом за 10 рублей в месяц, чтобы купить квартиру в Коле. Когда начались учебные занятия, он не захотел бросать работу из-за «двух-трех учащихся», а наведывался в Кильдинский погост на несколько дней в неделю, а затем уезжал обратно. Такое положение дел, по словам самого учителя, «ничуть не вредило школьному делу и грамотности», но не могло устроить учебное начальство. При разбирательстве также выяснилось, что Александр Нохрин в Коле учил грамоте мальчика и получал за это по 10-11 руб. в месяц с условием приходить на занятия через день. Таким образом, в Коле Александр Нохрин работал четыре дня в неделю, а в Кильдинском погосте – три. Поводом к выяснению частных отлучек учителя из погоста послужил конфликт Нохрина со священником Печенгского погоста Георгием Терентьевым, который просил учителя отвезти учебные книги для школы в погост, так как сам в силу преклонного возраста не мог, на что получил отказ. В ходе разбирательства Александр Нохрин объяснял, что старшие дети часто отлучаются в тундру добывать дрова или пасти оленей и неисправно посещают школу. Просьба к родителям «прекратить это страшное неудобство» не подействовала, так как «лопарское население следует порядку прежних лет и распоряжается своими детьми по своему желанию»31. «Вследствие этого лопарское население заставило меня бездельничать или, вернее, скучать в их школе с тремя или четырьмя учениками. Лопарское население мои частые отлучки признало за нерадивое отношение к учению, не находя нужды исправить собственные ошибки», ‒ писал в объяснении учитель32. Видимо, единственное сожаление учителя ‒ это то, что «не разузнавши местных условий определился в такую дикую глушь»33. После приговора жителей Кильдинского погоста об удалении Александра Нохрина он был переведен на службу в Кемский уезд.

Следствием дезадаптации к жизни в погосте можно считать нарушение этических норм поведения учителя. В 1905 г. из Понойской церковной школы в Ловозерский погост был переведен учитель Федор Алексеевич Митусов, выходец из крестьян Онежского уезда, окончивший Прилуцкую второклассную церковно-приходскую школу. Уже в 1906 г. он сообщал в отделение: «Недоверчивость лопарей и непонимание необходимости воспитания – вот главные тормоза, с которыми приходится считаться»34. В следующем году жители Ловозерского погоста составили приговор об удалении учителя «ввиду нетрезвой жизни, неудовлетворительности успехами обучения и развращающего влияния на учащихся»35. В заявлении Федора Митусова в училищное отделение прослеживается его негативное отношение к саамам и коми-ижемцам, а труд учителя в Ловозерском погосте характеризуется как «тягостные условия одиночной борьбы с невежеством»36. Вернувшись в родной Онежский уезд, Федор Митусов в течение нескольких лет не мог получить место, хотя неоднократно подавал прошения о назначении на должность учителя.

Заключение

В статье впервые в историографии реконструируются профессиональные траектории учителей церковно-приходских школ Русской Лапландии. Большинство их них были молодыми людьми, уроженцами Русского Севера, которые получили образование в духовных училищах и второклассных школах. Для многих из них Лапландия была первым местом их службы. Смешанный этнический состав населения арктических территорий, особый хозяйственный уклад жизни саамского населения, языковые проблемы приводили к трудностям реализации образовательных и просветительских проектов, необходимости адаптации учебного процесса к местным условиям. Социальная адаптация учителя заключалась в освоении языка коренного населения, приспособлении к бытовым условиям жизни в погосте и сезонным миграциям, соблюдении принятых в сообществе культурных норм. Результатом дезадаптации и негативного отношения к культурному уровню саамского населения становилась вынужденная смена профессиональной траектории. Отношение местного сообщества к личности учителя проецировалось на школу и фиксировалось в приговорах сельских сходов.

Учителя церковно-приходских школ Русской Лапландии были вынуждены ежегодно совершать сезонные переезды от места службы к месту жительства и обратно, что препятствовало их укоренению на Кольском Севере. Как показывает анализ профессиональных биографий, максимальный срок службы учителя в Русской Лапландии не превышал шести лет, а в среднем составлял два-три года. Преобладание мужчин среди педагогов было обусловлено отдаленностью и плохой транспортной доступностью погостов, тяжелыми бытовыми условиями жизни. Эти причины приводили и к частой ротации учительских кадров.

В ходе анализа установлено, что профессиональные траектории педагогов после окончания их службы в Русской Лапландии имели три направления: рукоположение в сан священника, что не исключало активной миссионерской деятельности; продолжение учительской службы в других школах Архангельской губернии; отказ от профессиональной карьеры, что чаще было характерно для женщин после вступления в брак.

Результаты исследования имеют значение для историко-культурных и социальных исследований и могут быть применены при изучении межкультурных коммуникаций в арктических регионах России.

1 Харузин Н.Н. Русские лопари (очерки прошлого и современного быта). М.; 1890. 482 с.

2 Базанов А.Г., Казанский Н.Г. Школа на Крайнем Севере. Л.: Учпедгиз; 1939. 205 с.

3 Корнильцев А.Н. Из истории становления церковно-приходских школ в Якутии. В: Сборник трудов Якутской духовной семинарии. 2020. Вып. 8. С. 172‒178; Гипп К. Распространение православия в местах традиционного расселения ненцев: история и современное состояние. В: Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2016;(26):157‒158.

4 Бардилева Ю.П. Просветительская, миссионерская и социальная деятельность православного духовенства Кольского Севера на рубеже XIX–XX вв. В: Святейший Правительствующий Синод в истории и культуре России. СПб.: Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина; 2023. С. 136‒149.

5 Afanasieva A. Boarding School Education of the Sami People in Soviet Union (1935‒1989): Experiences of Three Generations. Norway: The Arctic University of Norway; 2018. 371 p.

6 Илюха О.П. Школа и детство в карельской деревне в конце XIX – начале XX в. СПб.: Дмитрий Буланин; 2007. 304 с.

7 ГАМО. Ф. И-133. Оп. 1. Д. 11. Л. 163 об.

8 В 1888 г. была открыта первая «лопарская» школа в Пазрецком погосте.

9 В среднем учителя в школах Кемского и Кольского уездов получали от 120 до 180 руб.

10 АЕВ. 1890. № 11. С. 193‒194.

11 Национальный архив Республики Карелия (Далее ‒ НА РК). Ф. 411. Оп. 1. Д. 1/2. Л. 1 об.

12 ГААО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 172. Л. 13.

13 ГАМО. Ф. И-133. Оп. 1. Д. 1. Л. 56.

14 ГАМО. Ф. И-133. Оп. 1. Д. 4. Л. 17.

15 Мария Козьмовна Щеколдина вместе с мужем, священником Константином Прокопьевичем Щеколдиным, приехала на Кольский Север в 1868 г. С 1874 г. они постоянно проживали в Пазрецком погосте, общение с населением которого позволило им в совершенстве освоить саамский диалект; Мацак В.А. Печенгский монастырь: От истоков к возрождению (документы, воспоминания, фотографии). СПб.: Дмитрий Буланин; 2021. С. 728.

16 ГАМО. Ф. И-133. Оп. 1. Д. 7. Л. 45 об. ‒ 46.

17 НА РК. Ф. 411. Оп. 1/1. Д. 8. Л. 5. об.

18 ГААО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 15.

19 ГАМО. Ф. И-133. Оп. 1. Д. 7. Л. 85.

20 Илюха О.П. Сельский учитель в Олонецкой губернии: труд и социальный облик. В: Из истории русской интеллигенции: сб. мат-лов и статей к 100-летию со дня рождения В. Р. Лейкиной-Свирской. СПб.; 2003. С. 438.

21 ГААО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1238. Л. 124.

22 НА РК. Ф. 411. Оп. 1. Д. 6/82. Л. 42.

23 ГААО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1157. Л. 9 об.

24 ГААО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1200. Л. 44.

25 ГААО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 1268. Л. 17.

26 ГААО. Ф. 28. Оп. 1. Д. 1238. Л. 104 об. ‒ 105.

27 Козмин Н.Д. Архангельские самоеды (очерк их быта и верований). СПб.: Издание Училищного совета при Святейшем Синоде; 1913. 48 с.

28 АЕВ. 1916. № 18. С. 329.

29 В сочинении он фигурирует под именем Ивана Ивановича Котлова.

30 Мелетиев В. Суд (Посвящается учащим инородческих школ). В: Народное образование. 1912. Кн. 5–6. С. 537–545.

31 НА РК. Ф. 411. Оп. 1. Д. 2/19. Л. 17 об.

32 НА РК. Ф. 411. Оп. 1. Д. 2/19. Л. 17 об.

33 НА РК. Ф. 411. Оп. 1. Д. 2/19. Л. 17 об.

34 НА РК. Ф. 411. Оп. 1. Д. 8/104. Л. 51 об.

35 Ф. 411. Оп. 1. Д. 8/110. Л. 30 об.

36 НА РК. Ф. 411. Оп. 1. Д. 8/10. Л. 38 об.

About the authors

Ksenia S. Kazakova

Barents Centre of the Humanities of the Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.

Email: ksenia-kuznec@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0002-5071-4947

SPIN-code: 7201-7509

Cand.Sci. (Hist.), Senior Researcher

Russian Federation, 40A Akademgorodok, Apatity 184209, Russian FederationReferences

- Lyubichankovskiy S.V. Imperial Policy of Acculturation of “Foreigners” by Means of Enlightenment (Based on Materials from the Ural-Volga and Central Asian Territories of the Russian Empire). Istoriya. 2021;12(3). (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.18254/S207987840014091-9

- Vlasova V.V. Native Language and Religious Practices in Parishes of the Komi at the Beginning of the XX Century. Bulletin of Ugric Studies. 2019;9(2):341–351. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.30624/2220-4156-2019-9-2-341-351

- Tsys V.V. Development of School Education in Ugra in 1760–1800. Severny region: nauka, obrazovanie, cultura. 2023;(4):6–12. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.35266/2949-3463-2023-4-1

- Yurganova I.I. Missionary Activity of the Russian Orthodox Church in Chukotka (17th ‒ Early 20th сс.). Science Journal of Volgograd State University. Ser.: History. 2015;(2):60‒70. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2015.2.6

- Nikonov S.A. About the Christianization of the Saami of the Kola Peninsula in the Second Quarter of the 16th Century. Old Russia. The Questions of Middle Ages. 2019;(3):60‒69. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.25986/IRI.2019.77.3.006

- Shakhnovitch М.М., Kolivatov E.B. Chapel of the Nativity of the Lovozersky Sami Churchyard. Finno-Ugric World. 2024;16(3):361–372. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15507/2076-2577.016.2024.03.361-372

- Kozhevnikova Yu.N. Distribution of the Books of the New Testament in Russian Lapland in 1813‒1814. Religiovedenie. 2024;(3):32‒38. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.22250/2072-8662-2024-3-32-38

- Bakula V.B. Problems of Formation of Literary Language of the Kola Saami. Finno-Ugric World. 2018;(3):13‒22. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15507/2076-2577.010.2018.03.013-022

- Kazakova K.S. Teacher and/or Mentor: Priests in the Public Education in the Northern Periphery of the Russian Empire in the Late 19th – Early 20th Centuries. Herald of Anthropology. 2024;(3):247–259. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.33876/2311-0546/2024-3/247-259

- Kazakova K.S. Interaction of the Russian Orthodox Church and the Indigenous Population of the North Western Arctic Territories in the Matter of Public Education in the Late 19th – Early 20th Centuries. Religiovedenie. 2023;(1):5‒14. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.22250/20728662_2023_1_5

- Ilyukha O.P. Russian Teacher in the Karelian Village in the Late 19th ‒ Early 20th Century: Problems of Enculturation and Adaptation. Ural Historical Journal. 2024;(2):129‒137. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.30759/1728-9718-2024-2(83)-129-137

Supplementary files