Обживание и разграничение: идеологические подходы в советской детской географической литературе и учебной картографии 1920–1930-х годов

- Авторы: Казакова Е.О.1

-

Учреждения:

- Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

- Выпуск: Том 26, № 2 (2024)

- Страницы: 54-80

- Раздел: ИССЛЕДОВАНИЯ

- URL: https://journal-vniispk.ru/2304-5817/article/view/280771

- DOI: https://doi.org/10.31860/2304-5817-2024-2-26-54-80

- ID: 280771

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В статье рассматривается советская детская научно-популярная литература по географии и учебные географические карты 1920–1930-х гг. с позиций понимания карты как инструмента государственного влияния, при помощи которого у школьника формируется представление о территории страны и мире. Автор выделяет два разнонаправленных подхода в преподавании географии. Краеведческий основывается на представлении о стране как совокупности равных регионов, стремлении к локализации географии и приоритете изучения домашнего региона, а централизующий характеризуется повышением значимости территориальной экспансии, акцентировании роли границ и выстраивании иерархий. Подходы существуют параллельно в оба десятилетия, однако первый, наиболее ярко проявившись в 1920-е гг., уступает централизующему подходу, влияние которого усиливается в 1930-е гг. в результате последовательного реформирования географического образования. Краеведческая картография нацелена на отображение реальности, тогда как картам централизующего подхода присуща функция конструирования географической реальности. Приведенные соображения концептуализированы при помощи понятий «карта маршрута» и «карта границы», разрабатываемых современными критическими исследованиями картографии. Если при краеведческом подходе карты в большей степени призваны формировать у школьника локальную идентичность, то в централизующем их роль тяготеет к инструменту политической индоктринации.

Полный текст

Роль картографии как особого инструмента, который опосредует, конструирует и представляет мир в соответствии с определенными задачами, основательно исследована и концептуализирована [Daston 2010; Wood 2010; Берг 2023; Гавриленко 2023 и др.]. В частности, существует анализ картографии сталинской эпохи [Орлова 2008; Baron 2024], уделено внимание ее отдельным аспектам, например, арктическому мифу [McCannon 1998; Horensma 1991; Frank 2010; Орлова 2016 и др.]. Исходя из этих представлений и с опорой на приведенные исследования в настоящей статье предпринята попытка рассмотреть в подобном ключе детскую научно-популярную литературу по географии и учебные географические карты двух первых советских десятилетий.

Материалом для статьи послужили критические статьи, обзоры и рецензии, опубликованные в отраслевом журнале «Детская литература», который начал издаваться в 1932 г. Критико-библиографическим институтом, а затем стал печатным органом ЦК ВЛКСМ. Научно-популярная географическая литература, которая наряду с другими жанрами и темами обсуждалась в этом журнале, предназначалась преимущественно для внешкольного чтения и была призвана расширить и углубить знания школьника, коснуться вопросов, не попавших в школьную программу. Такие книги были посвящены широкому кругу тем: истории географических открытий, развитию картографии, политико-экономическим характеристикам стран, быту народностей и т. п. Для более обоснованной аргументации наших предположений мы обращаемся и к самой географической литературе: для периода 1932–1941 — к изданиям, упомянутым в указанном журнале, для периода 1918–1932 — к изданиям, вошедшим в библиографический указатель «Детская литература» [Старцев 1933].

В ряде материалов журнала география характеризуется как наука идеологически важная для воспитания нового советского человека и особо акцентируется значимость географических карт, которыми должна сопровождаться географическая литература. Однако в основном географический нон-фикшен издавался с упрощенными схемами или картами низкого качества, а нередко и вовсе без них, за что подвергался критике [Покровская 1934, 22; Коган 1937, 6; Прозоров 1938, 21]. Для получения нужных картографических сведений читатель мог обратиться к тем картам и атласам, которые были доступны, вероятнее всего, учебным. Составляя учебные карты и атласы, географы-методисты предполагали, что они будут не только использоваться в школе и не только в сочетании с учебниками, но и помогать в подготовке к внеклассным занятиям, и служить повседневными справочными изданиями [Эрдели 1939, 119, 121; Атлас 1936, 1]. Поэтому в статье мы рассматриваем характерные примеры учебных карт, вошедшие в каталог «Советские учебные карты и атласы (1917–1940)» [Котельникова 1989].

Анализ перечисленных материалов позволяет предположить, что в два первых советских десятилетия сосуществовали два разнонаправленных подхода в преподавании географии. Первый, краеведческий, основывался на представлении о стране как совокупности разнообразных, но равных регионов и необходимости для школьника углубленно изучать регион проживания и формировать локальную принадлежность. Это направление, наиболее ярко проявившись в 1920-е гг., несколько ослабело в следующем десятилетии, уступив противоположному централизующему вектору. Его проявления, эпизодически встречавшиеся и в географическом дискурсе первого советского десятилетия, начинают преобладать в 1930-е гг.: это повышение значимости границ, выстраивание иерархий, акцент на территориальной экспансии. Краеведческий и централизующий подходы существуют параллельно, проявляясь в оба периода, а в некоторых текстах или картах реализуются одновременно.

Задача этой статьи состоит в том, чтобы раскрыть суть этих двух подходов, описать характерные для них способы реализации, наметить пути изменений их баланса.

Краеведение: локализация и миметичность

Исследователи характеризуют 1920-е гг. как очень неоднородный период с точки зрения образовательного подхода к географии: отсутствует централизованная система учебных программ, в методических статьях высказываются различные мнения о том, каким именно должно быть преподавание географии, ведутся дискуссии вокруг смыслового наполнения самого термина «география» [см. География в школе 1925; Вопросы географии 1926]. Фактически в этот период география в школе была заменена на краеведение, происходила ее локализация: детям предлагалось изучать свой край, его экономику и природные особенности [Хлебосолова 2023]. Акцент на краеведении, с одной стороны, предполагает представление о равенстве многих регионов страны, с другой стороны — об их особости. Ведущаяся с 1918 г. политика закрепления национальных языков стала выражением децентрализации географии, о чем свидетельствует публикация книг о национальных республиках, а также карты и атласы, издававшиеся на языках народов СССР [Драницына].

О значимости краеведческого подхода свидетельствует и тематическая направленность детских научно-популярных книг по географии, изданных в преимущественно конце 1920-х — начале 1930-х гг. В библиографический указатель детской литературы [Старцев 1933] вошли книги, темами которых стали экскурсии школьников в заповедники и зоологические сады, на опытные поля, ткацкие фабрики и машиностроительные заводы: В. Соколов «Экскурсия детей в заповедник Украины Аскания-Нова» (1927), «Возьмемся за сады! Как организовать экскурсию в сад» (1929), «Отправляйтесь на мельницу» (1929), В. И. Геймер «Пионеры и школьники! — Отправляйтесь на экскурсию в совхоз!» (1929). Публиковались книги с практическими рекомендациями по разработке маршрутов экскурсий и туристических походов и их организации: Е. Е. Паули «Весенние экскурсии: Природа весной» (1924), Н. А. Солнцев «Снаряжение натуралиста-экскурсанта» (1928), П. В. Леонтьев «Велосипедные экскурсии» (1928), Н. П. Зимин «Как самому выбрать и разработать маршрут для местного и дальнего путешествия» (1929), В. В. Никольский «Какое снаряжение нужно взять с собой в зимнюю экскурсию-вылазку» (1929), Рогаль «Летние экскурсии и туризм в работе пионеров» (1931).

Документом, с которого можно начинать отсчет истории советской учебной картографии, стало постановление Совнаркома от 7 августа 1919 г. об издании картограмм, диаграмм и других картографических пособий в целях популяризации среди населения знаний о состоянии народного хозяйства. В результате в 1920-е гг. было издано значительное количество политико-административных и экономических карт [Котельникова 1989, 5]. Наиболее интересными и показательными среди учебных карт и атласов первого советского десятилетия являются издания, имеющие большую наглядную составляющую и предполагающие активное и разнообразное по формам взаимодействие школьника с материалом.

Одной из распространенных форм работы в школе стали ««проекты», при выполнении которых от учеников требовалось описывать природу, хозяйство, культуру и занятия населения своей местности» [Хлебосолова 2023, 19]. Для выполнения подобных проектов издавались школьные рабочие тетради, состоящие из контурных карт региона и заданий к ним. В качестве примера можно привести рабочую тетрадь по краеведению Пензенской губернии, первый выпуск которой предназначался для изучения природы и населения края [Рабочая тетрадь 1926]; она включает контурные карты различной тематики и перечень вопросов и заданий по каждой из карт. Как пишут составители, это пособие было призвано «приблизить материал к учащемуся» и стать для него «элементарным учебником по краеведению нашей губернии» [Там же, 21].

Тетради-атласы географа-методиста С. П. Бобина совмещали картографические сведения, контурные карты и шаблоны для диаграмм с разнообразными по типу и сложности заданиями [Бобин 1923; Бобин 1924; Бобин 1930]. Такой вид учебных материалов характеризовался как «особый тип пособий в чтении карт, в установлении взаимоотношений между различными географическими явлениями, в самостоятельном выборе материала и построении географического рассказа» [Котельникова 1989, 64], а современники отмечали, что Бобин верно указал «путь самостоятельного творчества учащихся над географическим материалом» [Там же, 29].

Руководитель издательства «Начатки знаний» И.",Р.",Белопольский в 1928–29 гг. издавал серию «диаграммных тетрадей» с набором сеток и готовых цветных полосок кругов, квадратов для построения диаграмм аппликационным методом [Лаптев 2018, 207–208].

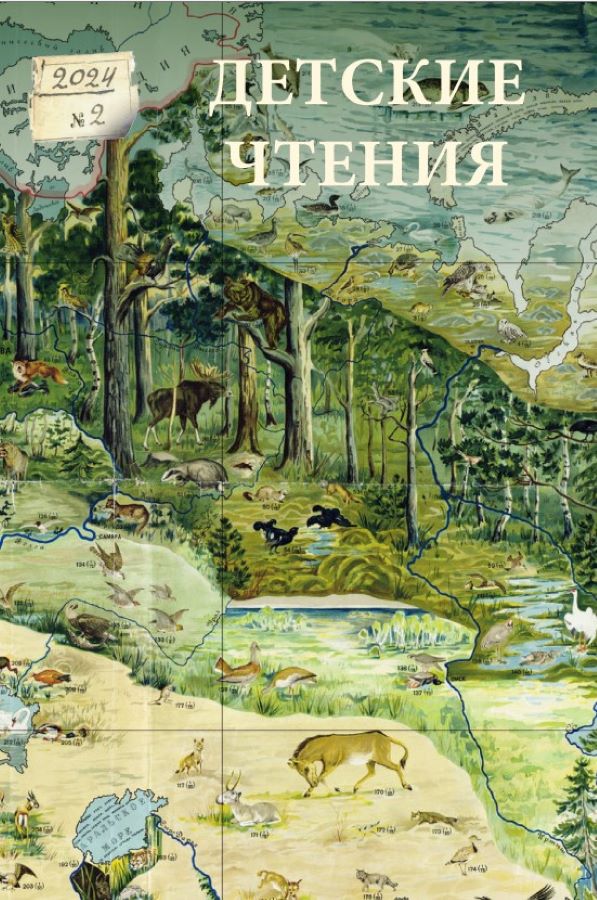

Одним из способов усиления наглядности карт был большой размер. Зоогеографическая карта СССР, составленная В. В. Ермаковым и проиллюстрированная Н. Бучумовым [Ермаков 1929], благодаря размеру 103178 см позволяла в полной мере оценить ее исключительный художественный уровень и в деталях рассмотреть изображения ландшафтов и животных. К экономической карте Европейской части СССР [Бем 1930] размером 9560 см прилагался отдельный лист с уже готовыми диаграммами и пустыми шаблонами для новых, которые нужно было вырезать и постепенно прикреплять на карту в соответствии с пройденными темами.

Рис. 1. Ермаков В. В. Зоогеографическая наглядная учебная карта СССР. 1929. Фрагмент

Рис. 2. Готовые диаграммы и шаблоны для вырезания. Экономическая карта Европейской части СССР с подвижными диаграммами. 1930

Активную работу ученика предполагала карта Московской области для лабораторных работ [Старостин 1932]: на полях рядом с «немой» административной картой были размещены таблицы рек и озер, палетки для вычисления площадей, линейки для определения широт, впечатаны пунсоны городов, которые нужно было вырезать и приклеивать на карту [Котельникова 1989, 30].

Идея взаимодействия ученика с картой нашла свое воплощение в обучающих географических играх. И. Р. Белопольский выступил конструктором игр «Путешествие на аэроплане по СССР» [Карта 1924] и «Вокруг света по пятиконечной звезде» [Белопольский 1925]: в первой игре участники должны передвигать фигурку аэроплана по карте СССР с размеченными маршрутами, во второй — выбирать оптимальный путь и транспорт для перемещения по всему миру и разрабатывать собственные маршруты. Однако присущий авиации «взгляд сверху» характерен скорее для централизующего подхода, в котором усиливается функция карты как инструмента наблюдения за территорией, о чем речь пойдет ниже.

Характерной для краеведческого подхода функцией карты можно назвать обживание, своего рода «доместикацию» территории. Например, автор комплексной карты Орловской губернии [Фомин 1927] в пояснительном тексте рекомендует для полноценной работы дополнительно приобрести карту крупного масштаба, чтобы «местность около школы была бы хорошо изучена» [Там же], чтобы школьники получили представление не только о губернии, но буквально о своей домашней местности. Показательно, что на этой карте помечены краеведческие станции всего региона.

При том что репертуар картографических пособий довольно разнообразен, их объединяет ряд общих характеристик. Карты этого периода, как правило, не перегружены сведениями и номенклатурой и легко читаются. Одной из особенностей оформления карт является миметический прием для значков легенд. Например, разные виды производства обозначены натуралистичными изображениями нефтяной вышки, мешка с мукой, тюков хлопка, сведения о температуре и осадках — изображениями термометров и колб. Таким значкам сопутствует прием масштабирования, который выражается в том, что разные объемы какого-либо продукта или масштабы производства визуализируются значками разного размера. На некоторых картах стремление к натуралистичности и детализации значков приводит к снижению читаемости — например, на карте Орловской губернии виды производства сложно дифференцировать [Фомин 1927]. Использование этого миметического приема можно интерпретировать не только как желание усилить наглядность и упростить чтение карты, но и как стремление к репрезентации реальности. Такой способ визуализации постепенно сменяется на более условный.

Рис. 3. Экономическая карта СССР. 1926. Фрагмент

Еще одной характерной особенностью краеведческого подхода было то, что география мыслилась ее исследователями чрезвычайно широко. В этом отношении показательна статья «География и искусство» [Семенов-Тян-Шанский 1925], в которой автор проводит самые неожиданные и самые широкие параллели между географией и разными видами искусства, в том числе музыкой и архитектурой, максимально расширяя границы термина и помещая его в масштабный культурный контекст. В свою очередь один из крупнейших географов этого периода С. П. Аржанов, рассуждая о природе географии, определяет ее практически как «жизневедение», настолько, с его точки зрения, широки ее интересы и применимость [Дзенс-Литовский 1925, 42]. Представляется, что в том числе за расплывчатые границы терминов, за отход от скрупулезного изучения географической номенклатуры краеведческое направление подвергнется критике в начале 1930-х гг.

Географический поворот

Одним из событий, обозначивших смену приоритетов в преподавании географии, можно считать IV Всероссийскую конференцию по краеведению, состоявшуюся в 1930 г. В ее резолюции зафиксирована необходимость централизации краеведческих организаций [Конференция 1930]. Параллельно с этим в методических изданиях краеведение 1920-х гг. характеризуют как «интеллигентское» [Коновалова 1930, 2], носящее «оттенок любительства, замкнутого академизма» и критикуют за несогласованность с пятилетним планом [К итогам 1930]. На новом этапе постулируется необходимость привлечения в краеведение широких масс и координировании его с задачами государства. Риторика статей свидетельствует о процессах иерархизации и усиления контроля:

...вся та большая и ответственная работа, которая ведется краеведами в низовых ячейках, кружках, в районных, окружных, областных краеведческих организациях, в музеях местного края... должна быть включена в общее русло работы, проводимой в нашей стране. Отныне она должна быть проникнута и подчинена одной идее, одной общей задаче — задаче социалистического строительства [Краеведение 1930, 1].

Затем следует череда законодательных решений, которые В. Эрдели, один из крупных методистов по преподаванию географии в 1930-е гг., называет революционными по значимости для географического образования в СССР [Эрдели 1939, 22]. Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. география была включена в число обязательных предметов для экзаменов в высшую школу. Следующее постановление от августа 1932 г. содержало критику в адрес учебных программ и требовало от учащихся знания карты, прежде всего, СССР [Орлова 2008]. Поворотным моментом в государственном позиционировании географии становится Постановление ЦК ВКП(б) о преподавании географии в начальной и средней школе от 16 мая 1934 г. В этом небольшом тексте были сформулированы новые установки, переносящие акцент на изучение географической номенклатуры, ориентирование на карте, предлагалось также издать широкий спектр методических и учебных пособий. Очевидно, реагируя на это постановление, в октябрьском номере журнала «Детская литература» за 1934 г. редакция объявляет о решении регулярно размещать обзоры географической литературы для классного и внеклассного чтения школьников. На протяжении следующих семи лет (с началом войны издание было приостановлено) на страницах журнала были явно и неявно сформулированы новые требования к географической книге для детей. Одним из основных пунктов стало признание необходимости карт в географических книгах и высокие требования к их точности и информативности [Прозоров 1938].

Перечисленные события обусловили смену приоритетов в преподавании географии, краеведение отнюдь не перестало существовать, но свойственные ему форматы отошли на второй план, в то время как на первый план вышли идеи централизации, упорядочивания, унификации. Стремление авторов, критиков и картографов учесть партийные директивы способствовало повышению внимания к роли карт и усиливало их идеологическую нагрузку. Ниже мы рассмотрим, как трансформировались функции карты в связи с изменением курса.

Лицо страны меняется

В рамках централизующего подхода одной из задач картографии должна была стать фиксация новой «социалистической географии». Если в рамках краеведческого подхода, преобладавшего в 1920-е гг., автор методической статьи мог указывать на неизученность даже центральных регионов страны и призывать фиксировать уходящие реалии [Дорогутин 1926], то географическая идеология 1930-х гг. видела только новое: «Перестраивая экономику, культуру и быт всех народов великого Союза ССР, большевики изменили и преобразили экономико- и физико-географическое ее лицо, создали на одной шестой части земного шара новую, социалистическую географию» [Прозоров 1938, 20].

Критики научно-популярной литературы выстраивают оппозицию «старой» географии, которая маркируется как статичная, застывшая, замершая в прошлом, и «новой» — живой и динамичной:

Странное чувство охватывает читателя, перелистывающего томы «Географии» Семенова-Тяньшанского (так — Е. К.). Реки, города, люди отпечатались на страницах этих книг, точно исчезнувшие растения и вымершие животные на добытом из подземных пластов камне. Большевики исправляют карту страны. География — эта статичнейшая из наук — дрогнула. Учителя географии с волнением пробегают утреннюю газету: каждый день свежий газетный лист сообщает о превращении обычных рек в «большие», о кипящих жизнью, но еще не обозначенных на карте городах, о завоевании песков, тундр, болот, льдов [Роскин 1935, 9].

В этой риторике мощная сила большевизма изменяет, казалось бы, неизменеямое — физическую географию: «Советским детям куда «труднее» изучать географию СССР, ибо лицо нашей страны беспрестанно меняется. Меняется не только экономическая физиономия отдельных республик и районов. Даже, казалось бы, незыблемая, физическая география и та часто бывает вынуждена уступить перед напором победоносных армий Сталинских пятилеток» [Коган 1937, 5]. Выясняется, что главным условием таких достижений является централизация процессов — наличие единого плана, по которому действуют все: «Ни одна карта в мире не меняется так быстро, как карта социалистического материка. Только здесь люди борются с природой и переделывают землю не в одиночку, не врозь, а по одному общему плану» [Константинов 1934, 159].

В новом географическом подходе карта должна стать тем инструментом, который эти изменения немедленно зафиксирует. История пишется на глазах у наблюдателя: географическая карта, призванная отобразить новое положение вещей, обозначает собой начало новой эпохи, а все предыдущие карты и книги превращаются в «доисторические», устаревают и становятся, по выражению одного из авторов, «картами-инвалидами» [Константинов 1934, 134]. Примером такой деактуализированной географии и являются упомянутые выше многотомное издание по описании географии России, составленное П.П. Семеновым-Тян-Шанским в соавторстве с сыном и выходившее в 1899–1913 гг.

Риторическая формула «кипящие жизнью, но еще не обозначенные на карте города» [Роскин 1935, 9] декларирует, что социалистическое строительство опережает карты и книги. В большом пропагандистском сравнительном обзоре экономической географии Российской империи и СССР «Сегодня и вчера» М. Ильин приводит пример того, как стремительно меняется география: «...когда я начинал книгу, канала Москва – Волга еще не было. <...> И вот теперь, просматривая рукопись перед сдачей в набор, я должен исправить написанное. Волга уже в Москве. Канал Москва — Волга построен. <...> Ну как не стареть книгам в такой стране! Все меняется так быстро, что едва успеваешь вносить в книги поправки» [Ильин 1937, 275]. Другие авторы тоже признают, что картографирование не успевает за темпами изменений: «На старых картах вы не найдете этого канала. Нет его и на самых новых картах, которым только год отроду. Приходится переделывать карты заново» [Константинов 134, 157–158].

Решение проблемы видится авторам и картографам в том, чтобы сразу фиксировать будущее, не обсуждая, достижимо ли оно. Из миметического инструмента отображения реальности карта превращается в инструмент ее конструирования, и картография будущего начинает опережать действительность: «У меня есть карта... «Москва — порт пяти морей». Эта карта не устареет так скоро, потому что она забежала на несколько лет вперед. На ней Азовское море уже соединено с Каспийским... Волга соединена с Доном, из Камы можно проехать пароходом в Печору и Вычегду, из Оки — в Десну и Днепр, из Днепра — в Волхов. Это — карта-план, карта-проект» [Ильин 1937, 275–276]. В атласе 1936 г. [Атлас 1936] на подобную карту нанесены маршруты грузовых потоков, какими они должны стать в 1942 г.

Карта становится своеобразным способом визионерства, прозревания будущего: «Вглядываясь в наши новые города и деревни, рассматривая карту нашей страны, на которую нанесены новые заводы, каналы, дороги, электростанции, мы все яснее и яснее различаем очертания нашего дома, каким он будет во времена коммунизма» [Ильин 1937, 304]. Меняется сам формат взаимодействия человека с картой: «У изучающего географию вырабатывали особый перцептивный навык — картографически опосредованное зрение, координация которого была делом политическим. При помощи карты можно было различить миры социализма и капитализма, скорость, масштаб и качество изменений советской цивилизации и, конечно же, географическое первенство СССР» [Орлова 2008, 99]. Такая функция карт помогала сформировать картину мира у школьника, позволяла насколько возможно «овеществить» представления о будущем и сделать ребенка сопричастным истории страны.

Новые территории: освоение и присвоение

Говоря об изменениях, авторы научно-популярных изданий считают идеологически важным тем или иным образом упомянуть приращение территорий страны. В декабре 1936 г. Армянская, Грузинская и Азербайджанская республики, прежде являвшиеся частями Закавказской республики, были включены в состав СССР как самостоятельные, а Казахская и Киргизская республики выведены из состава РСФСР. Преподнося эту информацию читателю, составители сборника «Глобус» открывают его разделом с громким названием «Пять новых союзных республик», за что подвергаются критике со стороны рецензента: «Видимо, составители считали неприличным обойти факт создания новых союзных республик и решили застраховать себя от упреков» [Агапов 1938, 11]. Так выражалась одна из особенностей централизующего направления — акцент на ценности новых территорий; увеличение владений СССР однозначным образом трактовалось как достижение.

Если даже структурные изменения старались преподносить как новые территории, то реальное приращение территорий стало масштабнейшей темой для освещения: «Территория — уже не та, что была раньше. Она увеличивается, хотя, как известно, страна наша никакими завоеваниями не занимается. ...без единого выстрела присоединена площадь новых земель в 100 000 кв. км. <...> Наши полярники водрузили красный советский флаг на снегах острова Врангеля и на Земле Франца Иосифа» [Ильин 1937, 279]. Освоение полярных территорий стало одной из самых популярных географических тем 1930-х гг., в том числе и в детской литературе. Критики ерничали: «дети знают Арктику, как москвичи улицу Горького» [Рахтанов 1939, 50] и констатировали, что количество книг «про Север» составляет около 40 % от общего числа популярных географических книг, изданных за последние годы [Покровская 1934, 19]. Массовость освещения полярных экспедиций значительно повысила роль карт и базовую географическую грамотность. Карта превратилась в своеобразное медиа, неотъемлемый атрибут «виртуального путешествия», с помощью которого жители страны могли «наблюдать» за экспедициями [Орлова 2008]. Дети и взрослые учатся определять место на карте по координатам, «прикреплять определенные события к определенным точкам» [Орлова 2008, 91].

Рис. 4. Схема авиаперелета Москва – Северный полюс – Америка. М. Ильин. Сегодня и вчера. 1937

Сведения об освоении Арктики внедряют в качестве сверхважных в непрофильные учебные карты: так, места расположения полярных станций и маршруты экспедиций наносились на физическую карту наряду с рельефом и глубинами, климатом и растениями [Котельникова 1989, 18] или на карту природных зон [Эрдели 1939, 105]. Учебная карта земных полушарий 1937 г. включает полярные маршруты в число «путей исторических путешествий» [Там же, 51]. В атласе 1938 г. сведения об освоении полярных территорий оказались продублированы на нескольких картах [Эрдели 1939, 119].

Еще одним элементом риторики освоения становится идея о полной изученности планеты: «Разверните карту мира. Вот она лежит перед вами. Какая простота, какая законченность! Хорошо известные формы Земли изображены на ней точно и аккуратно» [Барков 1939, 48]; «Человечество узнало земной шар. Настала пора его переделать» [Там же]. Эти броские пассажи из переведенной с английского книги «Как открывали земной шар» [Аусвейт 1939] рецензент приводит полностью, хотя саму книгу оценивает довольно критически. Автор рецензии на географический ежегодник «Глобус» формулирует эту идею почти в виде лозунга: «Географическая карта мира — вот как выглядит акт на владение планетой» [Агапов 1938, 9].

Категория освоенности территории по-разному осмысляется в краеведческом и централизующем подходах. В одной из краеведческих статей 1926 г. автор приводит курьезный случай «потерянного поселка» (в 1924 г. в Сибири обнаружен поселок, о существовании которого никто не подозревал), аргументируя тем самым свой тезис о недостаточной изученности даже центральных регионов, необходимости изучать край начиная с самых маленьких населенных пунктов, о важности децентрализации культуры [Дорогутин 1926]. Недоизученность территорий как одна из проблем, заявленных в рамках краеведческого подхода, противопоставляется идее законченности изменений и «полного освоения»: «...в стране возникли десятки новых городов, сотни культурных селений там, где не ступала нога человека. Старая Россия, страна сплошной глуши и невежества, стала страной, полностью заселенной и культурной. И абсолютно правильно утверждение М. Ильина, что у нас теперь нет глухих мест» [Книга о двух мирах 1938, 17]. Это утверждение подразумевало не только и не столько транспорт или культуру, оно транслировало представление о тотальном «учете» страны: все теперь находится на виду, в том числе и благодаря картам.

Один из апологетов краеведческого направления, обосновывая избирательность и локальность своего подхода, пишет: «мы даем характеристики районов, характерных... для центральных областей РСФСР. <...> Нельзя охватить необъятного» [Радченко 1928, 3–4]. Напротив, географическая установка 1930-х гг. состоит именно в том, чтобы с помощью картографирования «объять необъятное», охватывать то, что недостижимо: «От зрителя требовалось увидеть то, чего на карте не было, но что могло быть выведено из тени невидимого на основе имеющихся знаний и при умелом посредничестве карты» [Орлова 2008, 99]. Характерно, что в этот период для рядового гражданина значительно ограничивается возможность к свободному перемещению по стране. Так карта становится инструментом обзора и контроля, способом «наблюдения» за территорией, которую невозможно контролировать физическим присутствием. Лоррейн Дастон сопоставляет эту прагматику карт с таким устройством государства, которое она называет «империей наблюдения», и в котором надзор как практика контроля становится повсеместным [Daston 2010].

Пользователь карты оказывается символическим образом обездвижен, взамен ему предписывается совершение «воображаемых экскурсий» [Эрдели 1939, 62] и «воображаемых путешествий» [Там же, 115], которые направлены на конструирование представления о стране, и во время которых, по мнению методистов, «учащиеся переживают такие же чувства, какие испытывают люди при настоящих открытиях» [Там же, 114].

Границы и иерархия

Тотальный учет «всех углов» соотносится и с категорией границы, которая также претерпевает трансформации. Раннесоветская картина мира допускала идею интернациональности: граница «своего» располагалась прежде всего в социальном пространстве, а не в географическом — предполагалось, что и в других странах есть единомышленники социалистического проекта [Паперный 2007, 75]. Эта идея реализовывалась, например, в ряде детских страноведческих изданий о путешествиях за границу: «Русский пионер в Америке» (1925) Т. Милевского, «Путешествие Васьки-пионера в Англию» (1926) Н. Каринцева, «Среди германских товарищей» В. Зорина, «54 дня среди пионеров Запада» и др.

В процессе поворота к централизующему подходу проявляются обратные тенденции к символической делимитации советского мира: путешествие в капиталистические страны становится возможным только «виртуально»: «...8824 московских пионера отправились изучать капиталистические страны. Необычайность их путешествия заключалась в том, что ребята ездили по свету в своем воображении, «изучая выбранную страну по книгам, газетам, по картам». «Вернувшись», они «привезли» с собой многочисленные отчеты о «необычайном путешествии»» [Севрук 1933, 8]. Количество кавычек в первом абзаце рецензии не позволяет ни на минуту забыть об условности этого путешествия.

Идея усиления роли границ и необходимость противопоставить СССР остальному миру проявились в ряде визуальных приемов оформления карт. Основной частью книги-плаката «Как вооружены капиталисты» [Жуков, 1931] является карта-схема, демонстрирующая с помощью символов состав вооружений крупнейших стран Европы и САСШ. При этом на территории СССР располагаются только значки коровы, снопа и завода, визуализирующие мирный сельскохозяйственный и промышленный потенциал, а на протяжении всей внешней стороны границы размещены значки вражеских солдат, направляющих оружие в сторону СССР. На политической карте мира 1937 г. [Мир 1937] значимость разного рода границ акцентирована в легенде, включающей целых 8 обозначений в отличие, например, от карт 1929 г., где для типологии границ использовано от 1 до 4 обозначений [Силищенский 1929]. Еще одним приемом стало дифференцирование цвета значков: «...чтобы подчеркнуть детям коренное отличие нашего социалистического государства от всего остального капиталистического мира, для обозначения столиц и городов капиталистических государств дать пунсоны совершенно иного цвета» [Эрдели 1939, 111].

Рис. 5. Жуков Б. С. Как вооружены капиталисты. 1931. Фрагмент

Важной особенностью централизующего подхода является использование иерархизации как инструмента упорядочивания: «главное на карте должно было быть выделено, а второстепенное — завуалировано. Пунсоны населенных пунктов, внешние и внутренние границы, дороги, рельеф, объекты особой символической важности — все должно было быть изображено «в порядке значимости»» [Орлова 2008, 97]. В легендах политических карт иерархизация проявляется в расстановке обозначений стран: отдельную верхнюю строку занимает значок территории СССР, а остальные страны располагаются строками ниже — для них особо указаны доминионы, колонии и протектораты, мандатные территории [Мир 1937]. Смысл этой иерархии в том, чтобы подчеркнуть, что «владения сильнейших капиталистических государств... — в противоположность СССР — не представляют собой единой территории, а разбросаны в разных местах земного шара» [Эрдели 1939, 117]. Промежуточное положение между СССР и капстранами могли занимать значки Монгольской и Тувинской республик как особых государств, где «заложены основы для перехода их на путь некапиталистического развития» [Там же]. При помощи перечисленных приемов происходит усиление идеологической роли карты: методисты-картографы предлагают школьнику усвоить смыслы визуального языка карты, не прибегая к открытым агитационным методам.

Иерархизация проявляется и в разном статусе территорий СССР. Приведенная выше цитата «мы даем характеристики районов, характерных... для центральных областей РСФСР. <...> Нельзя охватить необъятного» [Радченко 1928, 3–4], с одной стороны, демонстрирует идею локализации, свойственную краеведческому подходу, а с другой — приоритизацию изучения центральных областей РСФСР. О существовании оппозиции «центр-периферия» свидетельствует использование термина «национальные окраины», который включает и удаленные регионы РСФСР, и национальные республики [Штейнберг 1933].

Заключение

Современные критические исследования картографии оперируют терминами «карта маршрута» и «карта границы» [Иванов 2023], которые отражают аспекты существования любой карты в зависимости от контекста. Первый термин используется, когда «карта может быть представлена как попытка создать пространство чтения всех возможных путешествий» [Там же, 136]. Карта в этом случае интерпретируется как попытка создать с помощью графического языка пространство, в котором могут быть артикулированы все варианты путешествий — как реальные, так и виртуальные. Второй термин обозначает карту как реализацию «фискальной» функции — контроля и учета.

В рамках этой концепции можно предположить, что в 1920-е гг. более значим аспект карты маршрута, а в следующем десятилетии актуализируется аспект карты границы. Краеведческое направление задействует географические нарративы изучения и «одомашнивания» территории. Характерные для него карты регионов — это масштабы, предназначенные для индивида, «для ориентации на местности и обживания» [Иванов 2023а, 4], такие карты служат как «аппарат открытости, проницаемости и познания» [Там же, 29]. В централизующем подходе 1930-х гг. идея разграничения преобладает, хотя аспект карты маршрута в ней тоже реализовывался, — например, в виде фиксации этапов освоения Арктики, а также в формате географических экскурсий. Созданные в этот период карты с функциями контроля и наблюдения очень точно отвечают характеристике карты границы: это «одновременно инструмент и фундамент нечеловекоразмерных акторов вроде государств и военных блоков, стимулятор распаленного геополитического воображения, нациестроительства, присвоения и пересборки общностей» [Там же, 29]. Функция создания и укрепления общности была особенно актуальна для предвоенного периода, карта способствовала ассоциированию с территориями и геополитической индоктринации.

Хотя потенциал географической литературы и картографических пособий был задействован государством в формировании образа территории на протяжении первых советских десятилетий, он по-разному воплощался в условиях разнонаправленных географических подходов. Краеведческий подход приоритизировал изучение территорий, сомасштабных человеку, при этом карты служили инструментом построения локальной идентичности, а пользователь наделялся проактивными качествами. Изменение баланса подходов повлекло за собой изменение прагматики карт и роли их пользователя. Тенденции к централизации и иерархизации определили идеологический поворот в географии и трансформацию способов взаимодействия с картами. Централизующий подход превратил школьника в «наблюдателя за страной», символически приобщенного к общегосударственным процессам, а карты — в инструмент геополитической пропаганды.

Источники

Агапов 1938 — Агапов Б. Хорошее начинание: [рецензия] // Детская литература: критико-библиографический двухнедельник ЦК ВЛКСМ. 1938. № 15–16. С. 9–12. Рец. на кн: «Глобус»: Географический ежегодник для детей. М.; Л.: Детиздат, 1938. 372 с.

Атлас 1936 — Мир. Советский географический учебный атлас. М.: НКВД ГУГСК, 1936.

Аусвейт 1939 — Аусвейт Л. Как открывали земной шар / пер. с англ. Д. Л. Арманд. М.; Л.: Детиздат, 1939.

Барков 1939 — Барков А. Как исчезали белые пятна на карте: [рецензия] // Детская литература: ежемесячный литературно-критический и библиографический журнал ЦК ВЛКСМ. 1939. № 9. С. 48–49. Рец. на кн.: Аусвейт Л. Как открывали земной шар. М.; Л.: Детиздат, 1939. 288 с.

Белопольский 1925 — Белопольский И. Р. Вокруг света по пятиконечной звезде: (Правила и объяснения): Новая географическая игра. Л.: Начатки знаний, 1925.

Бем 1930 — Бем Н. Как составлена экономическая карта Европейской части СССР с подвижными диаграммами и как ею пользоваться. М.; Л.: Гос. изд-во, 1930.

Бем 1930а — Экономическая карта Европейской части СССР с подвижными диаграммами / сост. Н. А. Бем. 1 : 3 000 000, 30 км в 1 см. М.; Л.: ГИЗ, 1930.

Бобин 1923 — Бобин С. П. Родиноведение: тетрадь-атлас для практических работ по начальному курсу географии. М.; Пг.: Гос. изд., 1923.

Бобин 1924 — Бобин С. П. Земной шар: тетрадь-атлас для практических работ по начальному курсу географии. Л.: Начатки знаний, 1924.

Бобин 1930 — Бобин С. П., Гаврилов В. А. Тетрадь-атлас по географии капиталистического мира. М.; Л.: Гос. изд-во, 1930.

Вопросы географии 1926 — Вопросы географии в новой школе: сб. ст. / под ред. проф. В. П. Буданова и И. С. Симонова. Л.: Брокгауз-Ефрон, 1926.

География в школе 1925 — География в школе: сб. ст. / под ред. Я. И. Руднева, С. П. Бобина. М.; Л.: Моск. акц. изд. о-во, 1925.

Дзенс-Литовский 1925 — Дзенс-Литовский А. И. География в прежней и современной школе // География в школе: сб. ст. / под ред. Я. И. Руднева, С. П. Бобина. М.; Л.: Московское акционерное издательское общество, 1925. С. 42–50.

Дорогутин 1926 — Дорогутин Н. А. Краеведение, его современное значение и роль любителей в деле изучения страны // Первые шаги краеведа: сб. ст. / под ред. Н. А. Дорогутина, М. В. Муратова. Иваново-Вознесенск: Основа, 1926. С. 5–22.

Ермаков 1929 — Ермаков В. В. Зоогеографическая наглядная учебная карта СССР / сост. В. В. Ермаков; рис. Н. М. Бучумов. М.: Геокартпром, 1929.

Жуков 1931 — Жуков Б. С. Как вооружены капиталисты. М.: Огиз — Молодая гвардия, 1931.

Ильин 1937 — Ильин М. Сегодня и вчера: рассказы о родине. М., Л.: Издательство детской литературы. 1937.

К итогам 1930 — Н. К итогам всероссийской конференции по краеведению // Краевед массовик. 1930. № 2. С. 2.

Карта СССР 1924 — Карта Союза Советских Социалистических Республик. Путешествие на аэроплане по СССР: географическая игра. Л.: Начатки знаний; Государственная картография Научно-технического отдела ВСНХ, [1924].

Книга о двух мирах 1938 — К. С. Книга о двух мирах: [рецензия] // Детская литература: критико-библиографический двухнедельник ЦК ВЛКСМ. 1938. № 5. С. 14–18. Рец. на кн.: Ильин М. Сегодня и вчера. М.; Л.: Детиздат, 1937. 350 с.

Коган 1937 — Коган Э. «Лицо страны меняется»: [рецензия] // Детская литература: критико-библиографический двухнедельник ЦК ВЛКСМ. 1937. № 13. С. 5–8. Рец. на кн.: Михайлов Н. Лицо страны меняется. Новая география СССР. М.; Л. Детиздат, 1937. 144 с.

Коновалова 1930 — Коновалова К. На новом этапе // Краевед массовик. 1930. № 4. С. 2.

Константинов 1934 — Константинов Н. Карта рассказывает. Л.: ОГИЗ, 1934.

Конференция 1930 — IV Всероссийская конференция по краеведению. 22–24 марта 1930: Резолюции 8 пленума ЦБК, IV конференции и совещаний при конференции: 1) школьного, 2) студенческого, 3) библиографического. [М.]: Работник просвещения, 1930.

Краеведение 1930 — Краеведение на новые пути! // Краевед массовик. 1930. № 2. 1930. С. 1–2.

Мир 1937 — Мир. Политическая карта мира / отв. за выпуск И. В. Гуревич, ред. Ф. Ф. Арнольд. Л.: ГУГСК, 1937.

Москва 1936 — Москва — порт пяти морей: сост. по ориентировочным проектировкам Госплана СССР на вторую и последующие пятилетки. [1 : 3 600 000, 36 км в 1 см]. М.: Изостат ЦУНХУ Госплана СССР, 1936.

Покровская 1934 — Покровская А. К. Материк без людей // Детская и юношеская литература: критико-библиографический бюллетень. 1934. № 10. С. 19–22.

Прозоров 1938 — Прозоров Е. «Страна советов»: [рецензия] // Детская литература: критико-библиографический двухнедельник ЦК ВЛКСМ. 1938. № 5. С. 20–23. Рец. на кн.: Фрейдин И. Страна советов: Краткий экономико-географический очерк СССР. М.; Л.: Молодая гвардия, [1937]. 355 с.

Рабочая тетрадь 1926 — Рабочая тетрадь по краеведению Пензенской губернии: для 5-го года обучения. Вып. 1: Природа и население Пензенского края / Методическое бюро Пензенского ГУБОНО; под ред. П. Иллюстрова, 1926.

Радченко 1928 — Радченко А. И. Краеведение в политпросветработе. М.: тип. «Красная Пресня» (3-я «Мосполиграф») [и] 14-я тип. «Мосполиграф», 1928.

Рахтанов 1939 — Рахтанов И. Карта и компас: [рецензия] // Детская литература: ежемесячный литературно-критический и библиографический журнал ЦК ВЛКСМ. 1939. № 9. С. 50–51. Рец. на кн.: Аусвейт Л. Как открывали земной шар. М.; Л.: Детиздат, 1939. 288 с.

Роскин 1935 — Роскин А. [Рецензия] // Детская литература: издание научно-исследовательского критико-библиографического института. 1935. № 1. С. 9–11. Рец. на кн.: Урнис С. Кара-Кум. Рассказ о пробеге. М.: Детгиз, 1934. 80 с.

Севрук 1933 — Севрук Ю. Интересный опыт: [рецензия] // Детская и юношеская литература: критико-библиографический бюллетень. 1933. № 5. С. 8–9. Рец. на кн.: Необычайное путешествие пионеров Поля, Ольшанского, Восканьяна. М.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1933. 190 с

Семенов-Тян-Шанский 1925 — Семенов-Тян-Шанский В. П. География и искусство // География в школе: сборник статей / под ред. Я. И. Руднева, С. П. Бобина. М.; Л.: Московское акционерное издательское общество, 1925. С. 5–25.

Силищенский 1929 — Силищенский М. И. Географический атлас. М.: акц. о-во «Советская энциклопедия», 1929.

Старостин 1932 — Старостин И. И. Карта Московской области для лабораторных работ: Объяснительный текст. М.; Л.: Огиз; Изогиз, 1932.

Старцев 1933 — Старцев И. И. Детская литература: библиография 1918–1931. [М.]: ОГИЗ — Молодая гвардия, 1933.

Фомин 1927 — Схематическая учебная карта Орловской губернии / сост. лесовод П. Н. Фомин; под ред. Методической секции Соцвоса и Губбюро краеведения. Орел: Губоно, 1927.

Штейнберг 1933 — Штейнберг Е. Национальная окраина в детской литературе // Детская и юношеская литература: критико-библиографический бюллетень. 1933. № 5. С. 11–15.

Эрдели 1939 — Эрдели В. Г. Руководство к работе с географическим атласом для 3 и 4 классов начальной школы. М.: Редбюро ГУГК при СНК СССР, 1939.

Об авторах

Елена Олеговна Казакова

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН

Автор, ответственный за переписку.

Email: elena.mail.kazakova@gmail.com

ORCID iD: 0000-0003-4600-4050

Россия, Санкт-Петербург

Список литературы

- Берг 2023 — Берг Т. Театр мира: история картографии. М.: Ад Маргинем Пресс, 2023.

- Виноградова 2019 — Картографический агитпроп (1917–1940): альбом карт / сосТ. е. В. Виноградова. М.: Пашков дом, 2019.

- Гавриленко 2023 — Гавриленко С. Мир на поверхности: «Послы» и земной глобус Ганса Гольбейна Младшего // Логос. 2023. Т. 33, № 1. С. 157–186. doi: 10.17323/0869-5377-2023-1-157-185.

- Драницына — Драницына Е. С. Наследие отечественной учебной картографии XVIII–XXI вв. // Российская национальная библиотека: Виртуальные выставки: [сайт]. URL: https://expositions.nlr.ru/ve/RA5992/Russkaya-uchebnaya-kartografiya.

- Иванов 2023 — Иванов К. Неочевидность достоверности: наброски к семиологии картографических изображений // Логос. 2023. Т. 33, № 1. С. 131–156. doi: 10.17323/0869-5377-2023-1-131-155.

- Иванов 2023а — Иванов К., Писарев А., Гавриленко С. На изнанке карт: критические исследования картографии // Логос. 2023. Т. 33, № 1. С. 1–32. doi: 10.17323/0869-5377-2023-1-1-31.

- Котельникова 1989 — Советские учебные карты и атласы (1917–1940): каталог / сост. Н. Е. Котельникова и др. М.: Гос. библиотека СССР им. Ленина, 1989.

- Лаптев 2018 — Лаптев В. В. Русская инфографика. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018.

- Орлова 2006 — Орлова Г. А. Картографический поворот: школьная география и визуальная политика в эпоху больших утопий // Вопросы образования. 2006. Вып. 3. С. 81–101.

- Орлова 2008 — Орлова Г. Советская картография в сталинскую эпоху: детская версия // Неприкосновенный запас. 2008. № 2, 30 апр. С. 85–101.

- Орлова 2016 — Орлова Г. А. Хозяйство полярного письма: медиализация челюскинской робинзонады // Новое литературное обозрение. 2016. Т. 139, № 3. С. 205–227.

- Паперный 2007 — Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

- Хлебосолова 2023 — Хлебосолова О. А. Становление национальных приоритетов российского школьного географического образования в XX веке // Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. 2023. Т. 12, № 4 (45). С. 16–24. doi: 10.12737/2306-1731-2023-12-4-16-24.

- Baron 2024 — Baron N. Visualizing Stalinist Space: The 1951 Geographical Atlas of the USSR for Secondary Schools // Rethinking Socialist Space in the Twentieth Century / eds. M. Colla, P. Betts, P. Cham: Palgrave Macmillan, 2024. P. 23-57. doi: 10.1007/978-3-031-54581-8_2.

- Daston 2011 — Daston L. The Empire of Observation, 1600–1800 // Histories of Scientific Observation / eds. L. Daston, E. Lunback. Chicago: University of Chicago Press, 2011. P. 81–115.

- Frank 2010 — Frank S. City of the Sun on Ice: The Soviet (Conter-) Discourse of the Arctic in the 1930s // Arctic Discourses / eds. A. Ryall, J. Schimanski, H. Wærp. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, 2010. P. 106–132.

- Horensma 1991 — Horensma P. The Soviet Arctic. London; New York: Routledge, 1991.

- McCannon 1998 — McCannon J. Red Arctic: Polar Exploration and the Myth of the North in the Soviet Union (1932–1939). New York; Oxford: Oxford University Press, 1998.

- Wood 2010 — Wood D. Rethinking the Power of Map. New York: The Guilford Press, 2010.

Дополнительные файлы