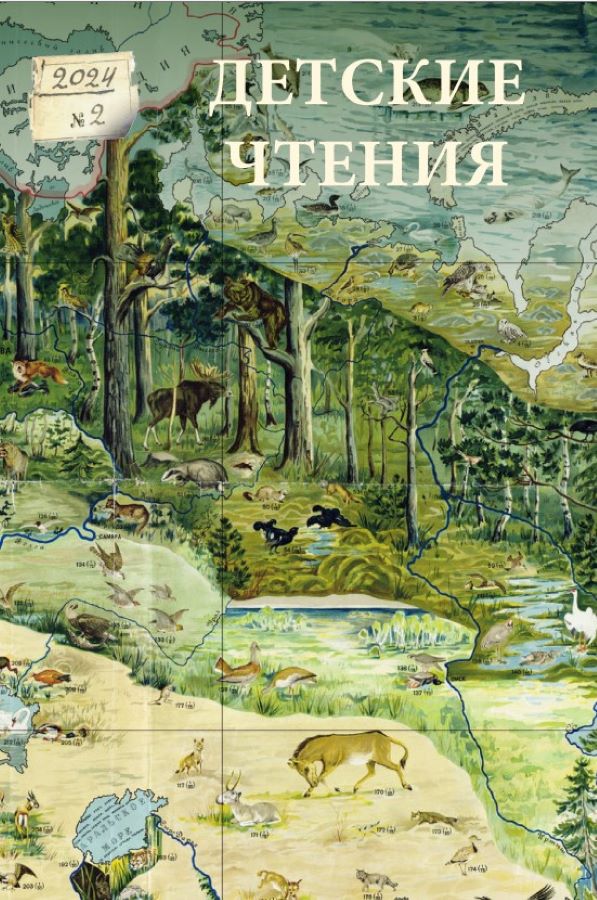

Geographical maps in the yearbook ‘Globus’ (1930–1980s)

- Authors: Korvackaya E.1

-

Affiliations:

- The Herzen State Pedagogical University of Russia

- Issue: Vol 26, No 2 (2024)

- Pages: 167-183

- Section: RESEARCH

- URL: https://journal-vniispk.ru/2304-5817/article/view/280784

- DOI: https://doi.org/10.31860/2304-5817-2024-2-26-167-183

- ID: 280784

Cite item

Full Text

Abstract

This study analyzes the geographic yearbook for children and teenagers, «Globus», published by «Detgiz» («Children’s Literature») from 1938 to 1990. «Globus» represented a unique phenomenon in Soviet publishing as an illustrated serial popular science book for adolescents and youth. For the first time, a brief analysis of the artistic design of the yearbook is provided. The visual appearance of «Globus» reflects key stages in the development of illustrated popular science books in the Soviet Union from the 1930s to the 1980s, alongside shifts in cultural eras and artistic directions. This includes the general trend towards simplifying information, adapting materials to specific age groups, replacing cartographic syntax with pictograms that maintain the primary symbolism of the depicted object, and incorporating generalized and stylized images over mapped territories. In the yearbook, the main tool of visual communication was the geographic map. It was used not only as a standalone graphic sheet to convey information about the spatial organization of the world but also as a symbol for conveying the cultural identity of the country and showcasing societal achievements such as territorial expansion, economic, and agricultural advancements. Additionally, it served as a formal element in the composition of artistic illustrations. Over six decades, the maps in «Globus», which originally conveyed spatial information about the studied territory, evolved into map-illustrations with a complete artistic image. There was a gradual shift from maps to a frame-by-frame perception of reality through author’s drawings and photographs.

Full Text

«Глобус» — ежегодное периодическое научно-популярное издание для детей среднего и старшего возраста, выпускавшееся в СССР в издательстве «Детгиз» (затем «Детская литература») с 1938 по 1990 гг. Первоначально местом издания ежегодника была объединенная редакция Детгиза (1938, 1940 и 1949 гг.). После 1957 г. «Глобусом» занималось исключительно Ленинградское отделение издательства. Издание прерывалось несколько раз: между 1938 и 1960 гг. вышло три номера (в 1940, 1949 и 1957 гг.)1. После 1960 г. издание выходило ежегодно, кроме 1972 г., менялся тип издания2. Всего вышло 30 томов.

Цель статьи — проследить трансформацию визуального решения изданий научно-популярной литературы для детей и подростков советского периода на примере ежегодника «Глобус» на протяжении длительной истории его выхода. В оформлении ежегодника «Глобус» использовались карты, фотографии, авторские иллюстрации и репринтные изображения, реже таблицы и схемы. В истории книжного искусства проблема художественного оформления изданий научно-популярного жанра разработана мало3. Интересно проследить эволюцию средств визуальной коммуникации в ежегоднике «Глобус»: как одновременно решались задачи передачи достоверности и точности информации, логичности изложения и создания художественной иллюстрации. Исходя из тематики ежегодника обратим внимание на карту как на основной способ моделирования информации о пространственной организации мира.

Появление «Глобуса» связано с реформой начала 1930-х гг. в начальной и средней школе, когда география как отдельная дисциплина была возвращена в школьную программу [см. Орлова 2006]. Тематика ежегодника отвечала общей тенденции развития научно-популярной литературы второй половины XX в. в Советской Союзе. С первого номера были определены разделы: «По родной стране», «Страны народной демократии», «Наши замечательные путешественники», «По всему свету», «Географический календарь» и др. — впрочем, их названия впоследствии менялись и устоялись только к 1960-м гг.

Первый номер был подготовлен к печати в конце 1937 г. и вышел тиражом 25 000 экз. в 1938 г. Он открывался титульным листом «Наша родина» и небольшим фото с изображением памятника «Рабочий и колхозница», установленным в год подготовки выхода издания в павильоне СССР на международной выставке в Париже. Далее следовала статья «Посмотрите на карту СССР» без указания авторства, симметрично иллюстрированная фотографиями памятника Ленину на Финляндском вокзале в Ленинграде и фотографией Сталина. В статье шла речь о географических особенностях Советского Союза, утверждалась исключительность страны в политическом и экономическом отношении. Значительная часть статей передавала информацию, основываясь на чертежах, рисунках и картах (статьи «Великие советские перелеты», «По Сталинскому маршруту», «Канал Москва — Волга», «Золотая Колыма»).

В основном статьи первого ежегодника были посвящены географическим изменениям границ страны. Вступительная статья «Страна-герой» об исключительной роли Советского Союза дополнена картой «Новые западные области СССР». Сообщалось, что «География Советского Союза (да, впрочем, и остальной Европы) вступила в полосу скорых и существенных изменений» [Глобус 1938, 4–5]. Далее авторы говорили о работе над томом, когда они не успевали за географическими изменениями на «старой польской границе», указывалось на быстрое устаревание данных о населении страны: «В тот момент, когда эти корректуры читались, население СССР составляло 170 миллионов человек, а две недели спустя оно выросло сразу на тринадцать миллионов свободных и счастливых граждан» [Глобус 1938, 4]. В первых выпусках принимали участие крупные специалисты С. Обручев, П. Померанцев, Я. Перельман, Л. Успенский и др.

В главном советском методическом журнале «География в школе» «Глобус» упоминался в перечнях новых изданий по географии за 1938 и 1949 гг. В рецензии на первый том «Глобуса» его называли замечательным, отметили талант составителей, чрезвычайную широту и разнообразие содержания, но автор статьи, укрывшийся под криптонимом Н. Б., поставил под сомнение возрастную адресацию, не видя «ничего специфически детского в книге» и рекомендует «Глобус» педагогам для организации кружков по географии [Н. Б. 1938, 103–104]. Схожие комментарии были у Н. Фрадкина: «упрек в чрезмерно «справочном» характере изложения», недостатки в оформлении из-за плохого качества печати рисунков, «карт надо было поместить больше и лучшего качества, особенно если учесть, что книга дорогая (32 руб.)» [Фрадкин 1949, 70–71]. В методических статьях материалы о «Глобусе» не встречались.

Два первых выпуска вышли под редакцией Ю. М. Шокальского (1856–1940) — выдающегося советского географа, океанографа, картографа, председателя Русского географического общества (1917–1931). Долгое время составителем выпусков была автор научно-популярных произведений для детей, редактор Ленинградского отделения издательства «Детская литература» Лидия Алексеевна Джалалбекова. Редактором был Григорий Павлович Гроденский (1904–1978).

Судя по сохранившимся протоколам совещаний редакции, сроки выхода выпусков в послевоенные годы неоднократно переносились. Следующий том после 1949 г. планировали издать в 1951 г. Подготовительной работе было посвящено совещание редакторов ленинградского отделения Детгиза совместно со специалистами в области географии и общественных наук «по улучшению ежегодника», как было сказано в протоколе [Стенограмма совещания 1950], 25 октября 1950 г., но номер не вышел. На совещании был представлен подробный доклад редактора Гроденского о пересмотре политики «Глобуса», необходимости выработать «центральный «стержень» ежегодника» — «как советский народ и советские ученые перестраивают природу нашей родины», то есть «план великого преобразования природы» [Стенограмма совещания 1950, 3–4], «преобразование нашей природы на пути к коммунизму» [Стенограмма совещания 1950, 27]. Он отмечал чрезвычайную громоздкость материала, адресованного не юным читателям, а географам и педагогам. Участники совещания критиковали материалы ежегодника за повторы и однотипность. Гроденский отмечал, что экспедиции, по итогам которых составляются статьи для «Глобуса», заканчиваются, как правило, в сентябре-ноябре, и для подготовки ежегодника остаётся один-два месяца. Поэтому целесообразно выпускать ежегодник в начале года, а не в конце. С этим отчасти и была связана нерегулярность выхода «Глобуса».

Художественное оформление

Три первых номера 1938, 1940, 1949 гг. вышли в одинаковом оформлении: коленкоровый переплет с конгревным тиснением (сохранились выпуски с разными цветами коленкора). В центре передней сторонки обложки помещено изображение глобуса с контурной обводкой, а симметрично от него — вдавленные силуэты самолетов, полярной станции и развивающиеся над ними флаги. В третьем выпуске за 1949 г. указано, что над оформлением работал известный художник Владимир Александрович Тамби (1906–1955). Можно предположить, что переплеты за 1938 и 1940 гг. также принадлежат его авторству.

Оформление переплета в дальнейшем менялось в соответствии со стилистическими и полиграфическими особенностями времени, но главная идея оставалась прежней — изображение глобуса, дополненное шрифтовой графикой. Ближе к 1960-м гг. использовался тканевый переплет в бумажной суперобложке (1957, 1960 и 1961). На ней изображена планета Земля в две краски. С 1974 г. было принято новое типовое оформление издания: переплет ледерин (материал для переплётов на тканевой или бумажной основе, имитирующий кожу), увеличенный формат 7Б.

С 1957 г. появился главный художник-оформитель издания. Им были в разные годы:

1957, 1960, 1965, 1967–1971 — Борис Генрихович Крейцер (1905–1979)4.

1970 — Б. Г. Крейцер совместно с Михаилом Самуиловичем Беломлинским (1934–2020) и Олегом Алексеевичем Зуевым (1937–1997).

1961–1964 — Юрий Вячеславович Смольников (1926–1989).

1964 — Ю. В. Смольников в соавторстве с художниками Борисом Матвеевичем Калаушиным (1929–1999) и Вячеславом Францевичем Стримайтисом (1929–1983).

1974–1985 — Валерий Васильевич Бабанов (род. 1942).

1986 — В. В. Бабанов совместно с Олегом Владимировичем Горсуновым (род. 1957).

1987–1989 — О. В. Горсунов.

1990 — Александр Фёдорович Кабанин (род. 1954), макет О. В. Горсунова.

В 1965 г. Б. Г. Крейцер ввел постоянного персонажа издания — мальчика-подростка в очках, с головой в виде глобуса. Этот герой изображался во врезках в текстовом блоке с характерными атрибутами, знакомившими с содержанием статьи. В 1970-е гг. стали публиковаться постраничные иллюстрации и рисунки-заставки с этим героем.

В 1960-е гг. велась открытая полемика о том, как должен выглядеть ежегодник, для какой целевой аудитории он предназначен. На заседаниях художественного совета Ленинградского отделения «Детской литературы» обсуждали проблемы оформления «Глобуса». На заседании 6 марта 1963 г. художник Б. М. Калаушин назвал фотографические материалы «Глобуса» «страшно скучными для детей» [Протоколы и стенографические отчеты 1963, 44]. Харкевич5 поддержал: «по внутреннему содержанию, так и по внешнему оформлению, все это сделано неинтересно и сухо», сравнивания с изданием «К другим планетам» [Протоколы и стенографические отчеты 1963, 45].

На следующем совете 5 апреля 1963 г. Б. Г. Крейцер отметил главный недостаток ежегодника: «В «Глобусе» идет «сползание» к взрослому читателю. Это взрослая книга, детского здесь ничего нет. <...> Правда, обложка уже стала интереснее, есть некоторый сдвиг, а вот что касается внутреннего оформления, оформления страниц, то это уместно в любом географическом, геологическом справочнике для взрослых. Здесь нет элементов детскости, занимательности. Правда, раньше этот журнал был еще хуже. Но можно сделать гораздо интереснее, монтаж фотографий сделать интереснее. Здесь все однообразно, все страницы на один манер» [Протоколы и стенографические отчеты 1963, 77]. Художница Т. В. Шишмарева (1904–1994) назвала рисунки ежегодника «неважными» и неоправданными по размеру и тематике в сравнении с работами художника Н. Ф. Лапшина, долгое время оформлявшего научно-популярную книгу [Протоколы и стенографические отчеты 1963, 76]. Художник Н. М. Кочергин (1897–1974) назвал общее оформление сборника и его рисунки скучными, отметил несоответствие цели иллюстрации и техники ее исполнения: «Фотографии хороши, когда нужно подчеркнуть документальность, а когда надо показать характер зверя... такая фотография никуда не годится» [Протоколы и стенографические отчеты 1963, 76]. Эти обсуждения показали процесс формирования отдельных требований к оформлению научно-познавательной книги для детей в советском книгоиздании.

Тетрадный блок сопровождался вклейками на плотном картоне. Они включали постраничные иллюстрации, линейные рисунки-врезки, фотографии. Графические иллюстрации в текстовом блоке публиковались в черно-белом варианте до 1974 г., затем был введен второй цвет, а в последнем номере 1990 г. репродуцировались только цветные иллюстрации. Отметим постепенный отказ от авторских рисунков и использование преимущественно фотографий. Особое место занимали различного вида карты, они использовались в качестве иллюстрации-вставки, для оформления форзацев, в виде карты-вклейки и в виде отдельного вложенного листа — вкладки. Каждый выпуск «Глобуса» имел несколько цветных двухсторонних вкладок, а позднее, со второй половины 1960-х гг., — вклеек с изображением карт. С 1957 г. указывался их художник, а с 1960 г. также составитель карт.

Карты-вклейки

В первых трех номерах ежегодника карты на вклейках являлись единственными цветными иллюстрациями. В оформлении карт использовалась профессиональная картографическая синтактика (правила построения картографических знаковых систем и работы с ними, их структурные свойства). Хотя карты-вклейки создавались к конкретному очерку, их визуальная обособленность от текста осталась неизменной вплоть до последних номеров «Глобуса».

В первым трех томах были размещены карты под редакцией географа и картографа Павла Петровича Померанцева (1899–1979), общая научная редакция — почетного академика Ю. М. Шокальского. Картографические работы в издании за 1938 г. были произведены бригадой граверов-картографов под руководством П. И. Топорикова, перечислялись авторы карт, место и техника их репродуцирования. В справочном разделе 1938 г. была вклеена в разворот «Карта Союза С. С. Р.» с тремя сгибами, показывающая границы республик и областей в соответствии со Сталинской конституцией 1936 г.

Центральной картой 1949 г. стала большая карта-вклейка в четыре разворота. В ней средствами инфографики рассказывалось о важнейших стройках третьей пятилетки, а также о фабриках, заводах, производстве, лесозаводах, комбинатах, отдельно был указан Московский метрополитен как достижение десятилетия.

В 1957 г. картографический метод изображения (плоскостность, соответствие выбранным масштабам и указание масштаба, стремление передать точность отображения объектов) сохранялся, но карты сделали красочными, ввели объемные объекты-знаки («Карта советских полярных дрейфующих станций», «Целинные земли», худ. Е. Войшвилло и С. Барабошина). Авторами цветных карт на вклейках с 1957 г. стали художники Евгений Валерианович Войшвилло (1907–1993), Юрий Вячеславович Смольников (1926–1989), Борис Петрович Свешников (1927–1998), Б. Г. Крейцер и др.

В начале 1960-х гг. произошла смена визуального языка. Местоположение объектов в виде географических координат и топологии (пространственных взаимоотношений между смежными и близлежащими объектами) не учитывались, то есть координата или пиктограмма географической точки указывалась без учета реального нахождения объекта в географическом пространстве. Художники отказались от картографических условных обозначений (легенд), необходимых при передаче точной и повторяющейся информации. Свойства карт упростились. Геопространственные данные (информация, привязанная к конкретному месту) не использовались. По периметру карта дополнилась изображениями — натуралистическими рисунками местности. Художник Б. Г. Крейцер в картах-вклейках прибегал к цветовым контрастам и насыщенной штриховке для структурирования информации и расстановки акцентов (см. «Материки и страны» (1961)). Для карты-вклейки «Река Амазонка» (к статье А. Муратова «Амазонка — величайшая река мира», составитель А. Муратов, 1961) художник Юрий Николаевич Киселев (1910–1976) использовал силуэт карты местности. На него он поместил изображение жителей страны в национальных костюмах, характерные примеры флоры и фауны, современные транспортные средства.

Изменение семиотического языка карт-вклеек хорошо заметно в решении легенд. Идеограммы (абстрактные геометрические знаки, информация о координате указывалась отдельно) повсеместно заменялись пиктограммами (наглядный знак, специфика его изображения уже указывает на характеристику географической координаты). В 1961 г. на карте-вклейке «Основные стройки семилетки» (художник Е. В. Войшвилло) сооружения показаны панорамной застройкой, на «Карте-схеме размещения основных сельскохозяйственных культур в СССР» (художник Ю. В. Смольников) даны изображения культур (подсолнух, сахарная свекла, кукуруза и т. д.) с голубой обводкой и производимые из них продукты.

В выпуске 1962 г. были помещены только односторонние и двухсторонние карты-вклейки. Наиболее интересная из них — карта «Страны Латинской Америки» — была нарисована известным художником Б. М. Калаушиным (составитель А. Д. Дридзо), работавшим преимущественно с художественной литературой. На ней было больше инфографики, чем обычно. На фоне охристого силуэта части американского материка художник разместил многочисленные изображения флагов стран-государств, фигуры людей в национальных костюмах, занимающихся традиционной работой конкретного региона. Калаушин поместил легенду с условными изображениями, но принцип коллажа оставил основным. Эта карта не была прикреплена к какой-то конкретной статье, она была дополнительной вклейкой в разделе «По всему свету», посвященному в этом томе странам Латинской Америки.

С 1960-х гг. карты все чаще становились формообразующим элементом сюжетной композиции. Карта теряла свои изобразительные свойства, например: «Конго — река рабства и свободы» (художник Е. Войшвилло (1967)), «Схематическая карта Казахской ССР» (художник Т. Слуцкая (1978)), «Социалистическая республика Вьетнам» (художник Е. Гриценко (1979)) и др. В этот период почти каждая карта в оглавлении обозначалась как «схематичная карта». На первый план вышла знаковая система изображения информации, строго не привязанная к графической системе карты, использовались приёмы инфографики и коллажный принцип организации композиции разворота книги.

С каждым годом карта-вклейка с изображением усложнялась в деталях. Она становилась самостоятельным элементом ежегодника, а не только дополнением очерка. Характерными примерами являются работы художника Е. В. Войшвилло (например, «Камбоджа» (1971) и «Советская Арктика» (1980)). В целом, издания 1970-х гг. отличаются большим количеством цветных вклеек в каждом номере, состоящих из иллюстраций, фотографий и иллюстрированных карт.

В 1980-е гг. карты продолжали размещать на цветных вклейках, но намного реже. Вокруг них группировали большое количество фотографий, и карта становилась лишь фоном, а не основным средством передачи информации (например, карты к очерку А. Кондратова ««Кругосветка» Ильича» (художник О. Кондратьев (1980)), к очерку И. Труфанова «Страна тысячи долин» (художник А. Дризин (1980)). Художники изображали только силуэт карты, или она являлась фоном для постраничной иллюстрации (авторские рисунки А. Муранова «Кругосветное плавание Эль-Кано» к статье «Первый кругосветный мореплаватель» (1987)).

Карты-вкладыши

В ежегодник «Глобус» включали также карты-вкладыши. Одна из первых таких карт — «Охота на зверя в СССР» в виде большой цветной карты СССР (71х52 см), составленной писателем В. В. Бианки и нарисованной художником И. И. Ризничем, – была размещена в выпуске 1940 г. Перенасыщенная в деталях и количестве цветов карта состояла из изображений животных, характерных для региона, а также технических атрибутов — самолета и рыболовецких кораблей. В двух иконках показана ловля китов и морских котиков.

Карты-вкладыши использовались в качестве заданий для читающих ежегодник «Карта-загадка «Знаешь ли ты архитектуру мира?»» (1961). Карта центральной Европы была дополнением к изображению самых известных архитектурных сооружений континента.

Выпуск 1962 г. содержал обширное приложение из сложенных в несколько раз отдельных карт, соединенных бумажной лентой. Они напечатаны на плотном картоне и выполнены несколькими художниками в разных графических манерах и композиционных решениях. К статье «Люди нашей планеты» прилагалась «Схематическая карта расселения народов до европейской колонизации (XVI век)» (составитель И. И. Гохман, художник Ю. В. Смольников). Подпись к карте — «Показаны наиболее характерные представители трех больших рас» — иллюстрирует колониальную политику европейских стран и США. Она дополнена цветными изображениями парусных кораблей американского флота, обитателей местных морей, птиц, силуэтами традиционных построек, известными архитектурными памятниками, портретами представителей разных национальностей.

Еще одна карта-вкладыш 1962 г. представляла собой схематический рисунок наиболее крупных заповедников СССР (статья «По нашим заповедникам»; составлена по материалам Л. К. Шапошникова, художник Ю. В. Смольников). Карта с порядковыми номерами, обозначающими географические точки, дана отдельно от живописных зарисовок с характерной флорой и фауной каждого из упомянутых заповедников. Все изображения отделены друг от друга серыми полосами, созданными в акварельной технике «по мокрому». Схематичным и образным решением выделяется карта-вкладыш, изображающая Крым (1963), художник — Виктор Михайлович Свешников (1907–1993). На карте обозначены крупные населенные пункты с небольшими подробными цветными рисунками главных исторических достопримечательностей, зерноуборочной техники в степной части полуострова и оборудования по добыче нефти. Особенности природного ландшафта обозначены силуэтами гор. Сложная изобразительная система дополнена небольшими многокрасочными натуралистичными рисунками, не схожими с общей стилистикой карты. Водная часть дополнена изображением обитателей моря и различными транспортными средствами и изображением самолёта.

Работы разных художников над картами-вкладышами не способствовали созданию единого облика издания. Они, как и карты на отдельных листах, существенным образом отличались своей стилистикой, красочностью от изображений в текстовом блоке.

Карты как иллюстрации

В первом номере «Глобуса» в книжный блок было включено большое количество карт и картографических чертежей. Тематика статей выделяла карту как инструмент для изучения географии: «Удивительные очертания», разделы «Географические задачи» и «Справочный отдел» сопровождаются небольшими объясняющими рисунками-врезками.

В выпуске 1940 г. в статье о легендарной экспедиции папанинцев «Широта 90 градусов!» на каждой странице представлены иллюстрации. На черно-белой иллюстрации «Героический дрейф» показан путь от Мурманска к Северному полюсу красным цветом. Им же символически обозначены корабли и самолеты. Карта украшена виньеткой с портретами членов экспедиции и подписана: «С честью выполнила отважная группа героев-папанинцев сталинское задание. Мировая наука обогащена исследованиями величайшей ценности. Четверо Депутатов Верховного Совета СССР показаны всему миру, на что способны советские люди. Папанинцы открыли новую страницу в изучении и покорении Арктики» [Глобус 1938, 148]. Кроме того, дана схематическая карта перелета Москва — Северный полюс. Раздел об экспедициях продолжается картами: «Карта предполагаемой Земли Санникова» (статья «Земля Санникова»), «Карта Антарктики с обозначением обследованных областей разных экспедиций и перелетом Элсуорта» (статья «Перелет Элсуорта через Антарктику»).

В первых выпусках иллюстрации-карты включались в текстовый блок с целью демонстрации успехов советского общества в строительстве, расширении границ и формировании новой географии страны. Большие линейные рисунки карт с гербом советских республик помещены перед каждым разделом большой статьи «На просторах Родины» (1949). В послевоенных номерах карт все меньше. На их месте преимущественно размещались фотографии и авторские рисунки.

Смена типа иллюстративного материала в «Глобусе» также связана с изменениями в методике преподавания географии в школе. Г. Орлова отмечает, что в 1930–1950-е гг. «за картой признавалось исключительное право на полноту и истинность репрезентаций географических знаний, она рассматривалась как квинтэссенция географической специфики и оставалась фундаментом географического образования» [Орлова 2006, 99]. Активное развитие туризма и краеведения привело к потере монополии карт в географическом образовании. В 1965 г. впервые карты в книжном блоке отсутствовали и полностью исчезли к 1970-м гг. В последних выпусках «Глобуса» карты помещены в качестве заставки к статье «Одиссею на зависть» (художник М. Дроздова, 1989) или иллюстрации-врезки (В. Коломинов «Путешествие гардемарина Римского-Корсакова», художник А. Кабанин и Н. Комиссаров, 1990).

Заключение

За годы издания внешний вид «Глобуса» претерпел значительные изменения. Они были связаны со сменой художников-оформителей, особенностями полиграфии и стилистическими поисками времени. В ежегоднике карта вплоть до середины 1970-х гг. оставалась основным элементом визуальной коммуникации, который трансформировался: от сугубо политических и географических карт, носящих справочное назначение, к картам-иллюстрациям («схематичные карты»), на которых очертание местности являлось только фоном для создания художественного образа интересующей территории. Причиной этого перехода стали смена картографической синтактики от сложных для юного читателя научных знаков к пиктограммам, сохраняющих первичную символику изображаемого объекта; желание авторов ежегодника адаптировать материалы к возрасту читателя; включение обобщенных и стилизованных изображений поверх очерченной территории и др.

Для первых выпусков «Глобуса» характерно сходство с реальной картой и элементами определения пространства: координатами, профессиональной картографической синтактикой, идеограммами и т. д. Начиная с 1960-х гг. произошел последовательный отказ в пользу покадрового конструирования пространства через авторский рисунок и фотографию, которая полностью заменила собой карту с ее условными знаками и проекциями. Можно предположить, что выявленные процессы свидетельствуют об изменении в понимании географии как школьного предмета для детей, переставшего восприниматься только как идеологический инструмент. И в то же время эволюция художественного оформления «Глобуса» отразила ключевые этапы развития научно-популярной книги в стране в 1930–1980-е гг.

Источники

Глобус — Глобус: географический ежегодник для детей. 1938–1990: [для среднего и старшего возраста] / [общ. науч. ред. акад. Ю. М. Шокальского]. М.: Детиздат; Ленинград: Детиздат; Детская литература, 1938–1990.

Н. Б. 1938 — Библиография Н. Б. // География в школе. М.: Учпедгиз, 1938. С. 103–104.

Обзор экспериментальной работы 1973–1974 — Обзор экспериментальной работы с книгами ленинградских авторов, проведенный в школах и детских садах в 1973–1974 уч. г. // ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-64 (Ленинградское отделение издательства «Детская литература»). Оп. 5–2. Д. 174. 01.01.1973–31.12.1974.

Протоколы и стенографические отчеты 1963 — Протоколы и стенографические отчеты заседаний Художественного совета за 1963 г. // ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-64. Ленинградское отделение издательства «Детская литература». Оп. 1–1. Д. 168. 06.02.1963–27.11.1963.

Стенограмма совещания 1950 — Стенограмма совещания при Главном редакторе издательства по обсуждению плана ежегодника «Глобус» на 1951 г.: [раздел описи 1950 г.] // ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-64 (Ленинградское отделение издательства «Детская литература»). Оп. 4. Д. 13. 25.10.1950.

Стенограмма совещания 1954 — Стенограмма совещания об иллюстрировании научно-популярных и научно-художественных книг для детей // ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-64 (Ленинградское отделение издательства «Детская литература»). Оп. 5–1. Д. 47. 12.03.1954.

Фрадкин 1949 — Фрадкин Н. Библиография // География в школе. М.: Учпедгиз, 1949. С. 70–71.

Примечания

1 Главный редактор послевоенных номеров Г. П. Гроденский утверждал, что нерегулярность выхода номеров связана с отсутствием отдельной редакции, большим объемом работы, отсутствием кадров [Стенограмма совещания 1950, 4].

2 В 1938–1949 и 1960–1973 гг. — Географический ежегодник для детей. Для среднего и старшего возраста; 1957 — Географический ежегодник для детей. Для старшего возраста; 1974–1982 — Географический ежегодник для детей. Для среднего и старшего возраста; 1983–1985, 1987–1988, 1990 — Географический научно-художественный сборник для среднего и старшего возраста; 1986 — Географический научно-художественный сборник; 1989 — Географический научно-популярный сборник для среднего и старшего школьного возраста.

3 На сегодняшний момент отечественные исследования научно-популярной литературы затрагивают отдельные стороны этого явления: классификация жанров [Баринова 2009; Баринова 2012; Баринова 2012а] особенностей организации повествования [Казакова 2021; Казакова 2023], отдельные отраслевые виды и формы изданий [Кузьмин 2019]. В контексте массовой культуры и просвещения советского периода популяризация науки изучена на примере журнала «Техника — молодежи», «Наука и жизнь» [Вяльцева 2017; Силантьев 2020].

4 В издании 1972 г. оформитель не указан, но по стилю переплета мы отнесем его к работе Б. Г. Крейцера.

5 Возможно, Харкевич-Храповицкий Иван Иванович (1913–2007), график, иллюстратор, плакатист.

About the authors

Elena Korvackaya

The Herzen State Pedagogical University of Russia

Author for correspondence.

Email: sun3109@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0003-2502-8643

Russian Federation, Saint Petersburg

References

- Barinova 2009 — Barinova, E. E. (2009). Zhanr zagadki v detskoj nauchno-populjarnoj literature [The riddle genre in children’s popular science literature]. Gumanitarnye nauki v Sibiri, 4, 43–47.

- Barinova 2012 — Barinova, E. E. (2012). Zhanr nauchno-populjarnoj literatury: istoriografija i novye koncepcii issledovanija [The genre of popular science literature: historiography and new research concepts]. Izvestija Ural’skogo federal’nogo universiteta. Serija 2: Gumanitarnye nauki, 2(102), 46–52.

- Barinova 2012a — Barinova, E. E. (2012). Nauchno-populjarnaja literatura v klassifikacii zhanrov (teoreticheskij i istoricheskij aspekty) [Barinova E. E. Popular science literature in the classification of genres (theoretical and historical aspects)]. Sibirskij filologicheskij zhurnal, 3, 120–128.

- Kazakova 2021 — Kazakova, E. O. (2021). Novaja nauchno-populjarnaja kniga 1920-h gg.: o chem i kak? [A new popular science book of the 1920s: about what and how?]. Detskie chtenia, 2(20), 281–307. doi: 10.31860/2304-5817-2021-2-20-281-307.

- Kazakova 2023 — Kazakova, E. O. (2023). Geroi — prosvetitel’ i menjajushhiesja modeli peredachi znanija v sovetskoi detskoi nonfikshen literature 1920-h godov [The enlightening hero and changing models of knowledge transfer in Soviet children’s nonfiction literature of the 1920s]. Detskie chtenia, 2(24), 408–427. doi: 10.31860/2304-5817-2023-2-24-408-427.

- Kuz’min 2019 — Kuz’min, V. L. (2019). Detskie hudozhestvennye i nauchno-populjarnye proizvedenija: opyt populjarizacii geograficheskih znanij [Children’s Fiction and Popular Science Works: Experience of Popularizing Geographical Knowledge]. Kompleksnye issledovanija detstva, 1–3, 246–254. doi: 10.33910/2687-0223-2019-1-3-246-254.

- Orlova 2006 — Orlova, G. A. (2006). Kartograficheskij povorot: shkol’naja geografija i vizual’naja politika v jepohu bol’shih utopij [Cartographic turn: school geography and visual policy in the era of great utopias]. Voprosy obrazovanija, 3, 81–102.

- Silant’ev 2020 — Silant’ev, I. V. (2020). Nauchno-populjarnaja tematika sovetskogo zhurnala «Tehnika–molodezhi» v ideologicheskom aspekte [Popular science topics of the Soviet magazine «Tekhnika–molodezhi» in the ideological aspect]. Kritika i semiotika, 2, 441–448.

- Vodop’jan 2019 — Vodop’jan, V. G. (2019). Vizual’nye kommunikacii kak diskurs antropogennoj sredy [Visual communications as a discourse of the anthropogenic environment]. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv, 2, 13–18.

- Vjal’ceva 2017 — Vjal’ceva, D. N. (2017). Zhurnal «Nauka i zhizn’» v 1960-1970-e gg.: istoriko–tipologicheskij analiz [Magazine «Science and Life» in the 1960–1970s: historical and typological analysis]. Istorija otechestvennyh SMI, 2(4), 77–85.

Supplementary files