Проявление глобальных похолоданий позднего голоцена на морском побережье юга Дальнего Востока России

- Авторы: Разжигаева Н.Г.1, Ганзей Л.А.1, Гребенникова Т.А.1, Мохова Л.М.1, Чаков В.В.2, Копотева Т.А.2, Климин М.А.2, Симонова Г.В.3

-

Учреждения:

- Тихоокеанский институт географии ДВО РАН

- Институт водных и экологических проблем ДВО РАН

- Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН

- Выпуск: Том 54, № 1 (2023)

- Страницы: 112-130

- Раздел: Статьи

- URL: https://journal-vniispk.ru/2949-1789/article/view/126821

- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949178923010115

- ID: 126821

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Комплексное изучение разреза лагунной террасы в кутовой части Амурского залива позволило выделить резкие короткопериодные похолодания 4450, 2870–2510, 1740–1200, 680–150 л. н., которые сопоставляются с холодными событиями, проявленными во многих регионах мира. В основу реконструкций положены данные диатомового, ботанического, спорово-пыльцевого анализов. Возрастная модель построена в программе Бэкон с использованием радиоуглеродного датирования и тефростратиграфии. В разрезе найдена тефра B-Tm кальдерообразующего извержения влк. Байтоушань. Разрез, выбранный в качестве природного архива, имеет свою специфику. В отличие от горных районов и речных бассейнов, где климат стал сухим 3320–3050 л. н. в связи резким снижением интенсивности летнего муссона, озерно-болотные обстановки на побережье развивались в постоянно переувлажненных условиях. Это дало возможность выделить короткопериодные сухие события, которые коррелируются с глобальной климатической ритмикой, обусловленной уменьшением солнечной радиации. Снижение увлажнения тесно связано с влиянием океана: интенсивностью тропического циклогенеза. Обмеление лагуны на спаде малоамплитудной трансгрессии, усиленное ослаблением летнего муссона, привело к смене терригенного осадконакопления на органогенное около 3460 л. н. Наиболее сложную структуру с резкими изменениями увлажнения имело похолодание, проявившееся 2870–2510 л. н. Смена хода болотообразовательных процессов около 1740 л. н., связанная с активизацией паводков, вызывавших периодическое подтопление торфяника в обширной приустьевой зоне р. Раздольная, привела к исчезновению древесного яруса и развитию травяного болота. В целом региональные условия были засушливыми до малого оптимума голоцена. Определена реакция ландшафтов на похолодания: в лесной растительности низкогорья снижалась роль широколиственных пород, в развитии локальных ландшафтов увеличивалось участие растений, предпочитающих менее обводненные местообитания. Из холодных событий исключение составляет малый ледниковый период, который был влажным и отличался частыми паводками. Меридиональный перенос влажных воздушных масс с океана на континент в это время активизировался.

Ключевые слова

Полный текст

ВВЕДЕНИЕ

При современной климатической нестабильности большое внимание уделяется эффекту разнонаправленных трендов изменения температуры и увлажнения на развитие биотических компонентов ландшафтов в голоцене. Особенно много работ появилось по анализу регионального проявления оптимальных фаз голоцена в связи с тенденцией последних десятилетий и необходимостью делать прогнозные оценки при потеплении (Климаты и ландшафты …, 2010; An et al., 2000; Zhou et al., 2016; Gao et al., 2019). Не менее важной задачей является и анализ разномасштабных похолоданий, их длительности и воздействия на биоту (Constantine et al., 2019; Park et al., 2019). В позднем голоцене наблюдалось четыре холодных события, которые имели глобальный характер и хорошо проявились в северном и южном полушариях: 4800–4600, 2800–2600, 1650–1450, 650–450 л. н. (Борисова, 2014; Wanner et al., 2011). Наиболее длительным является похолодание, которое выделяется в разных регионах в более широком диапазоне 3300–2500 лет. Событие это совпадает с циклом Бонда 2 (Bond et al., 2001) и отвечает значительному снижению солнечной активности (Martin-Puertas et al., 2012). Положительные температурные аномалии были лишь в Скандинавии и северо-западной Америке, в северной Азии это похолодание сопровождалось аридизацией (Wanner et al., 2011). Эта же тенденция прослеживалась и на юге Дальнего Востока, где в последние годы сделаны высокоразрешающие реконструкции климатических изменений в позднем голоцене (Разжигаева и др., 2021; Razjigaeva et al., 2021). Вместе с тем данных о короткопериодных похолоданиях позднего голоцена на крайнем юге Дальнего Востока, основанных на изучении хорошо датированных разрезов, мало. Целью настоящей работы является анализ проявления короткопериодных холодных событий позднего голоцена на побережье Амурского залива, определение их временных границ, масштаба, структуры и реакции ландшафтов на изменение температурного фона и увлажнения. Это побережье является наиболее населенным и освоенным на юге Дальнего Востока, поэтому наиболее уязвимым к резким изменениям природной среды и возможным климатическим кризисам, что повышает актуальность исследований.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

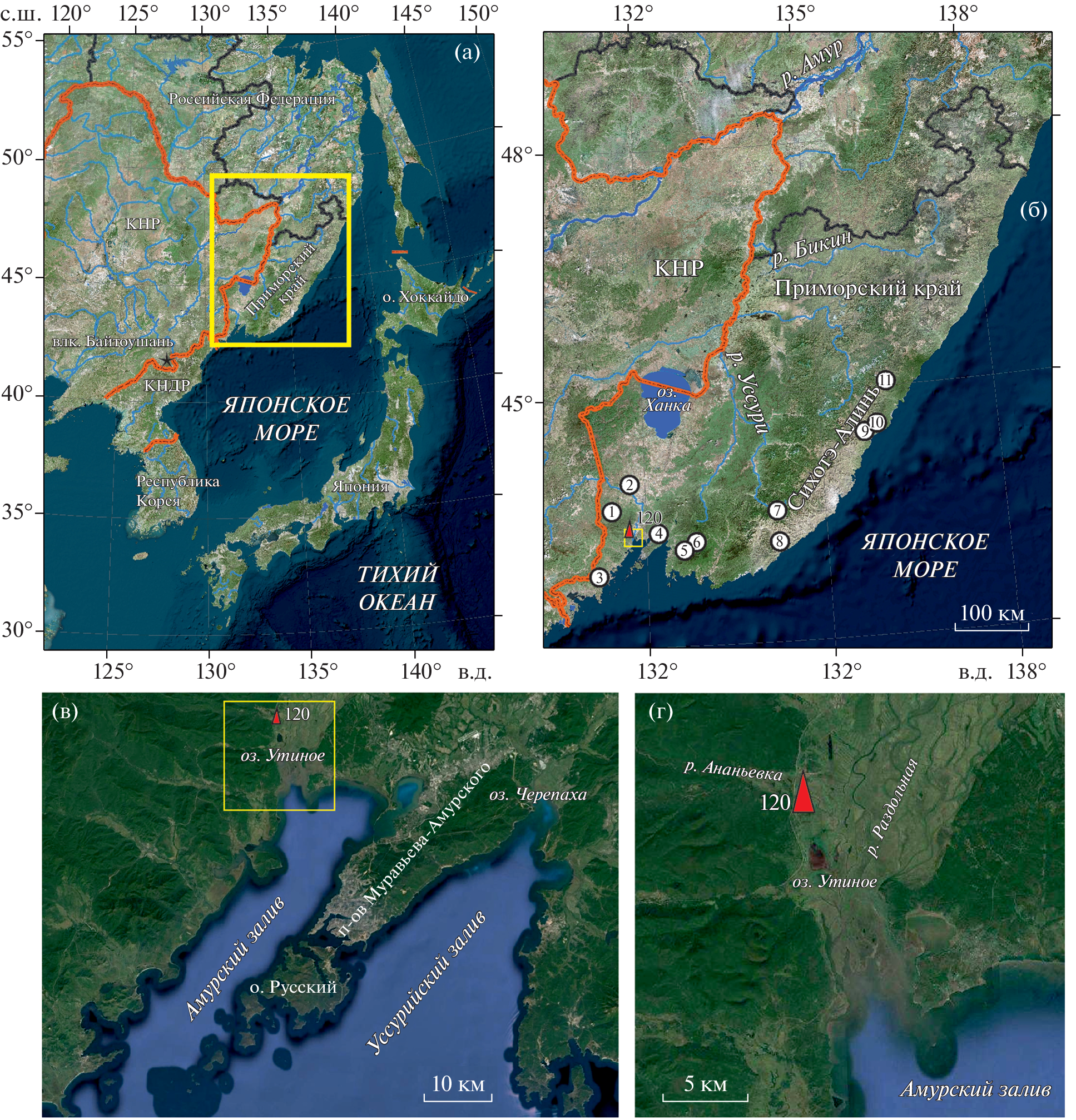

Берег зал. Петра Великого относится к риасовому типу и характеризуется развитием глубоко вдающихся в сушу заливов, образованных при затоплении речных долин в голоценовую трансгрессию. Одним из них является Амурский залив, в вершине которого находится обширная болотистая низменность (абс. высота до 2–3 м), сформированная на месте палеозалива и глубоко протягивающаяся по долине р. Раздольной. В максимальную фазу трансгрессии береговая линия располагалась в 30–40 км вглубь суши от современного положения (Короткий, Худяков, 1990). Низменность дренируется р. Раздольной с многочисленными рукавами и притоками; русла активно меандрируют с образованием стариц ( рис. 1 ). Выделяются несколько реликтовых озер лагунного происхождения, наиболее крупным является оз. Утиное.

Рис. 1. Район работ. (а) – Япономорский регион; (б) – Приморский край и расположение разрезов, с которыми проводится сравнение: 1 – Шуфанское плато, 2 – Старореченское городище, 3 – бух. Бойсмана, 4 – оз. Черепаха, 5 – р. Стеклянуха, бассейн р. Шкотовка, 6 – Шкотовское плато, 7 – р. Милоградовка, 8 – бух. Кит, 9 – бух. Лангоу I, 10 – зал. Опричник, 11 – Солонцовские озера; (в, г) – положение опорного разреза 120. Fig. 1 . Study area. (a) – Japan Sea region; (б) – Primorye and position of study area and sections to be compared: 1 – Shufan Plateau, 2 – Starorechenskoe fortress, 3 – Boisman Bay, 4 – Cherepakha Lake, 5 – Steklyanukha River, Shkotovka River Basin, 6 – Shkotovskoe Plateau, 7 – Milogradovka River, 8 – Kit Bay, 9 – Langou I Bay, 10 – Oprichnik Bay, 11 – Solontsovskie lakes; (в, г) – position of the reference section 120.

Климат муссонный, характеризуется сезонными контрастами поля давления над континентом и океаном и неравномерным увлажнением по сезонам. По данным метеостанции Барабаш в 33 км от района работ среднегодовая температура воздуха составляет 4°С, самый холодный месяц – январь (t ср. –15°С), теплый – август (t ср. 20°С), абсолютный минимум –38.7°С, максимум 38.5°С. Среднегодовое количество осадков 935 мм, большая их часть (180 мм) выпадает в августе, меньшая (11 мм) – в январе. Максимальное суточное количество осадков (192.8 мм) отмечено в августе 1986 г. Преобладающее направление ветра – северо-западное, средняя скорость 1.7 м/с, максимальная – 25 м/c.

На побережье в кутовой части Амурского залива распространены открытые ландшафты, большие площади занимают торфяные болота и сырые луга с фрагментами долинных лесов. На ближайших сопках развито редколесье из дуба зубчатого ( Quercus dentata ) с участием дуба монгольского ( Quercus mongolica ), кустарниковые заросли с доминированием леспедецы двуцветной ( Lespedeza bicolor ) и травянистые сообщества. На близлежащем Шуфанском плато полидоминантные широколиственные леса с доминированием дуба монгольского и участием лип амурской и маньчжурской ( Tilia amurensis, T. mandshurica ), кленов мелколистного и ложнозибольдова ( Acer mono, A. pseudosieboldianum ), граба сердцелистного ( Carpinus cordata ), ильма горного и японского ( Ulmus laciniata, U. japonica ), ореха маньчжурского ( Juglans mandshurica ), ясеня носолистного ( Fraxinus rhynchophylla) и берез Шмидта, ребристой, даурской, и плосколистной ( Betula schmidtii, B. costata, B. davurica, B. platyphylla ) занимают участки до 300 м, кедрово-широколиственные с сосной корейской (Pínus koraiensis) и пихтой цельнолистной (Abies holophylla) – до 600–650 м, пихтово-еловые леса с преобладанием ели аянской ( Picea ajanensis ) и примесью ели корейской ( P. koraiensis ) – верхние уровни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве палеоархива выбран разрез лагунной террасы (43°23.947' c.ш., 131°44.511' в.д., высота 2–2.5 м над у. м.) в кутовой части Амурского залива, расположенный в 9.5 км от береговой линии и в 1.7 км к северо-западу от берега озера Утиное ( рис. 1 ). Шурф 120 заложен на участке торфоразработок. В основании разреза выходит алевритовый ил со слоями торфа, верхняя часть представлена торфяником (мощностью 1.12 м). Поверхностный слой торфа и очес были удалены. Опробование проведено с шагом 5 см, нижней части разреза – 2–3 см. Биостратиграфическое изучение включало диатомовый, ботанический и спорово-пыльцевой анализы, выполненные по стандартным методикам (Диатомовые …, 1974; Куликова, 1974; Покровская, 1966). Сделан подсчет содержания створок диатомей в 1 г воздушно-сухого осадка. Подсчет процентного содержания видов проводился от суммы всех створок. Диатомовые комплексы выделены по составу доминирующих и субдоминирующих видов, для характеристики обстановок учитывались и виды с низким содержанием. При проведении ботанического анализа определялась степень разложения торфа, отмечалось наличие древесного угля, кладоцер и раковинных амеб. При выполнении спорово-пыльцевого анализа расчет процентного содержания отдельных таксонов проведен для каждой из трех основных групп (пыльца древесных пород, пыльца трав и споры). Палинозоны на диаграмме выделены визуально. Определена зольность торфа. Хронология основана на данных радиоуглеродного датирования, выполненного в Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск) жидкостно-сцинтилляционным методом с использованием спектрометра-радиометра Quantulus-1200 (ТомЦКП СО РАН), и тефростратиграфии. Калибровка радиоуглеродных дат проведена по программе OxCal 4.4.1 с использованием калибровочной кривой “IntCal 20” (Reimer, 2020). Возрастная модель построена по программе Bacon 2.2 (Blaauw, Christen, 2011). Возраст приведен в календарных значениях. Химический состав вулканического стекла изучен с помощью рентгеноспектрального микроанализа (EPMA) с применением сканирующего электронного микроскопа MIRA3 FE фирмы TESCAN и системы микроанализа Aztec компании Oxford Instruments в Радиевом институте им. В.Г. Хлопина, г. Санкт-Петербург.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Возрастная модель, скорости осадконакопления и временное разрешение реконструкций. Нижняя радиуглеродная дата (3980 ± 150, 4450 ± 210 кал. л. н.), полученная из прослоя торфа в алевритовом иле ( табл. 1 ), показывает, что накопление отложений в основании разреза происходило в трансгрессивную фазу начала позднего голоцена. Возрастная модель, построенная по 6 радиоуглеродным датировкам ( рис. 2 ), позволила оценить возраст торфяника в 3460 лет. В верхней части разреза (около 30 см) найден прерывистый прослой тефры (мощность 1 см), имеющий волнистое залегание и облегающий древний микрорельеф. Состав вулканического стекла ( табл. 2 ) с высоким содержанием K 2 O (5.79–6.03%) аналогичен тефре B-Tm влк. Байтоушань, кальдерообразующее извержение которого произошло в 946/947 гг. н. э. (Chen et al., 2016). Наличие тефры показывает, что 14 С-дата ИМКЭ-С14-2201, отобранная с той же глубины рядом с колонкой, взятой на биостратиграфические анализы, более древняя и получена из торфа, слагающего кочку. Для модели мы использовали возраст вулканического пепла B-Tm. Эта тефра была найдена в разрезе палеоозера на Шуфанском плато (Razjigaeva et al., 2021), в отложениях Амурского залива (Акуличев и др., 2016), на о-вах Русский, Шкота и в разрезах торфяников Южного Сихотэ-Алиня (Разжигаева и др., 2020а).

Таблица 1. Радиоуглеродный и календарный возраст торфяника около оз. Утиное. Table 1. Radiocarbon and calendar ages of peat mire section near Utinoe Lake

Лаб. номер, ИМКЭС-14- | Номер образца | Глубина, см | Материал | Радиоуглеродный возраст, лет | Календарный возраст, кал. лет (2σ) | Моделированный возраст, кал. лет |

2199 | 7/120 | 5–10 | торф | 515 ± 90 | 530 ± 80 | 580–480 |

2201 | 6/120 | 30–35 | торф | 1670 ± 120 | 1570 ± 130 | 1190–970 |

2196 | 5/120 | 55–60 | торф | 2620 ± 105 | 2690 ± 150 | 2510–2300 |

2195 | 4/120 | 60-65 | торф | 2660 ± 110 | 2760 ± 150 | 2610–2510 |

2194 | 3/120 | 80-85 | древесина | 2730 ± 105 | 2865 ± 130 | 2950–2870 |

2197 | 2/120 | 80-85 | торф | 2715 ± 110 | 2850 ± 140 | 2950–2870 |

2202 | 1/120 | 100-105 | торф | 3035 ± 150 | 3210 ± 180 | 3320–3240 |

2203 | 1/220 | 115-118 | торф | 3980 ± 150 | 4450 ± 210 | - |

Рис. 2. Возрастная модель, скорости накопления озерно-болотных отложений на побережье Амурского залива и вулканическое стекло из прослоя тефры B-Tm. 1 – торф, 2 – алеврит, 3 – торфянистый алеврит, 4 – вулканический пепел. Fig. 2 . Age-depth model, accumulation rates of lacustrine-swamp sediments on Amur Bay coast and volcanic glass from B-Tm tephra layer. 1 – peat, 2 – silt, 3 – peaty silt, 4 – volcanic ash.

Таблица 2. Химический состав вулканического стекла из прослоев тефры из разрезов торфяника около оз. Утиное и палеоозера на Шуфанском плато* (Razjigaeva et al., 2021) (ср. значения, мас. %). Table 2. Chemical composition of volcanic glass from tephra layers from peat bog near Utinoe Lake and paleolake section of Shufan Plateau* (Razjigaeva et al., 2021) (average values, wt %)

Разрез (количество зерен) | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O |

120 (15) | 65.85 | 0.51 | 15.69 | 5.02 | 0.18 | 0.22 | 1.36 | 5.20 | 5.86 |

12716 (13)* | 67.40 | 0.60 | 15.44 | 4.73 | 0.20 | 0.64 | 1.42 | 4.63 | 5.66 |

Скорости накопления торфа были неравномерными: на начальном этапе были 0.5–0.6 мм/год, замедление до 0.2 мм/год началось около 2510 л. н., последние 970 лет торф накапливался со скоростью 0.5 мм/год. Временное разрешение реконструкций варьирует от 80–100 до 220–280 лет, что позволяет достаточно детально восстановить короткопериодные климатические изменения позднего голоцена.

Эволюция озерно-болотных обстановок. Диатомовый анализ показал сложную динамику и неоднократную смену озерно-болотных обстановок на побережье. Выделено 5 диатомовых комплексов, отражающих эволюцию водоема ( рис. 3 ).

Рис. 3. Распределение диатомей в разрезе лагунной террасы 120 на побережье Амурского залива. Местообитание: 1 – планктонные, 2 – временно-планктонные, 3 – донные, 4 – обрастания; соленость: 1 – галофобы, 2 – индифференты, 3 – галофилы, 4 – морские, 5 – нет данных; рН: 1 – ацидофилы, 2 – циркумнейтральные, 3 – алкалифилы, 4 – нет данных. Fig. 3 . Distribution of diatoms from lagoon terrace section 120 on Amur Bay coast. Habitats: 1 – planktonic and temperate-planktonic, 2 – benthic, 3 – epiphytes; salinity: 1 – halophobous, 2 – indifferent, 3 – halophilous, 4 – marine, 5 – No data; рН: 1 – acidophylous, 2 – circumneutral, 3 – alkaliphilous, 4 – No. data.

4450–3320 л. н. существовала мелководная, хорошо прогреваемая лагуна с речным стоком. Среди диатомей преобладают прибрежно-морские бентосные виды (до 71.8%), доминировали солоноватоводный Diploneis pseudovalis и Tryblionella granulata, распространенный на илистых отмелях литорали и в эстуариях (Krammer, Lange-Bertalot, 1988). Субдоминантами являются солоноватоводные виды: характерный для теплых морей Coronia daemeliana и эпифит Rhopalodia musculus. В прослое торфа увеличивается доля диатомей, характерных для болот, и почвенных видов. Рост содержания бентосного Diploneis subovalis вверх по разрезу отражает распреснение водоема. Первоначально этот вид описан для пресноводных водоемов (Забелина и др., 1951), позднее установлено, что он может развиваться и при солености до 16–19‰ (Pacheco et al., 2016).

3320–2700 л. н. образовалось хорошо увлажненное болото. Преобладают виды рода Eunotia (до 56.5%), доминируют Eunotia diodon, типичный вид низинных болот (рН 4.5–7.1), и E. glacialis – вид, обитающий в холодных торфяных водах (рН 4.7–8.3) (Krammer, Lange-Bertalot, 1991; Liu et al., 2011). Присутствие морских и солоноватоводных видов (2.5–6%) в инт. 0.95–1.05 м (3320–3140 л. н.) показывает, что рядом был водоем, связанный с морем. Высокое содержание реофилов и планктона ( Aulacoseira granulata, A. distans, Cymbella aspera, Gomphonema parvulum и др. – до 14.9%) свидетельствует о влиянии речного стока. Появление Eunotia monodon var. tropica , вида, распространенного в водоемах тропических и субтропических областей юго-восточной Азии (Negoro, 1981; Rai, 2005; Glushchenko, Kulikovskiy, 2017), указывает на развитие 3240–2780 л. н. хорошо прогреваемых озерков с низкими показателями рН воды. Концентрация диатомей повышается до 6 млн/г. Более заметным становится участие эпифита Encyonema paucistriatum , характерного для олиготрофных водоемов северных регионов (Krammer, Lange-Bertalot, 1986). Увеличение содержания временно планктонного Tabellaria flocculosa , иногда характеризующегося как североальпийский вид (Харитонов, 2010; Krammer, Lange-Bertalot, 1991), и появление (до 2.6%) арктобореальных Eunotia septentrionalis, E. circumborealis в инт. 0.75–0.80 свидетельствуют о более прохладных условиях 2870–2780 л. н. Концентрация диатомей снижается до 1.5 млн/г. Доминирование Eunotia glacialis , исчезновение E. monodon var. tropica и повышение доли почвенных видов ( Hantzschia amphioxys –5.3%) (инт. 0.70–0.75 м) позволяет предположить, что 2780–2700 л. н. болото развивалось в более прохладных и сухих условиях. Высокое содержание реофилов Gomphonema parvulum, G. angustatum, G. insigne, Placoneis elginensis и др. говорит о прохождении наводнений.

2700–2010 л. н. по обрамлению озера существовало болото с околонейтральной реакцией воды. Концентрация диатомей в подошве слоя достигает 4.7 млн/г и снижается к кровле до 2 млн/г. Доминирует планктонный вид Aulacoseira laevissima , характерный для олиготрофных вод мелководных водоемов (Krammer, Lange-Bertalot, 1991). Вид найден в осадках мелководных ледниковых озер (глубина ~1 м) в субальпийском и альпийском поясах (Buczkó et al., 2010). Присутствие Gomphonema parvulum, G. angustatum, G. insigne, Encyonema paucistriatum, а также Aulacoseira subarctica, A. italica, Cymbella aspera, C. cistula указывает на речное влияние. Снижение увлажнения фиксируется в инт. 0.6–0.65 м (2610–2510 л. н.), здесь резко уменьшается содержание Aulacoseira laevissima , доминируют болотные Eunotia glacialis, Encyonema paucistriatum , и доля почвенных видов повышается до 4.3%.

2010–680 л. н. состав диатомей отражает нестабильный режим и резкие колебания уровня озера с заболоченными берегами. При снижении уровня озера (2010–1740, 1190–970 л. н.) уменьшалась концентрация диатомей (1.1 млн/г.), повышалось участие видов рода Eunotia (до 45.1%), в том числе толерантных к временным осушкам E. praerupta, E. bidens, E. inflata и почвенных видов ( Hantzschia amphioxys, Luticola mutica – до 4.9%), что указывает на более сухие условия. При обводнении водоема увеличивалась продуктивность диатомей (2.3 млн/г), количество планктонных и временно планктонных видов. Минимальная концентрация (<1 млн) в инт. 0.40–0.45 м и находки Aulacoseira distans, A. granulata, A. italica, Planothidium lanceolatum и др. указывают на прохождение наводнений 1740–1470 л. н. Повышение вверх по разрезу содержания Stauroneis phoenicenteron , характерного для олиготрофно-мезотрофных вод (Харитонов, 2010), свидетельствует о повышении трофности водоема с 970 л. н.

680–380 л. н. на месте озера образовалось хорошо обводненное болото с низкими показателями рН. Обилие Eunotia glacialis, E. praerupta и участие почвенных видов (до 4%) в инт. 0.05–0.15 м указывает, что 680–480 л. н. были осушки. Увеличение числа аллохтонных диатомей ( Aulacoseira distans, Planothidium lanceolatum, Cymbella lanceolata и др.) и низкие концентрации створок (1 млн/г) в инт. 0.10–0.15 м являются признаком сильных наводнений 680–590 л. н. В кровле повышаются богатство и содержание обитателей стоячих и текучих вод, что свидетельствует о регулярных паводках 480–380 л. н. Увеличивается концентрация створок (2.1 млн/г). Найдены Eunotia formica, E. parallela, E. parallela var. angusta , перенесенные из старицы в наводнение.

Развитие болотной растительности. На берегу лагуны около 4450 л. н. существовало травяно-кустарниковое болото с развитым кустарниковым ярусом из березы овальнолистной и багульника ( рис. 4 ). Из древесных росли береза плосколистная, ольха. В травяном покрове преобладала пушица влагалищная, что говорит о достаточно прохладных условиях. В настоящее время в Приморье этот вид довольно редок. Были распространены папоротник телиптерис болотный ( Thelypteris palustre ) и ирис. Встречались зеленые мхи Warnstorfia pseudostraminea, типичный для низинных болот по берегам озер, и Aulacomnium palustre , индикатор пирогенных сукцессий (Копотева, Купцова, 2011). Обнаружен редкий вид раковинных амеб Difflugia stechlinensis , обитающий в зарослях подводных растений пресноводных водоемов. Находка углей и фрагментов обгоревших листьев говорит о пожарах.

Рис. 4. Ботанический состав и характеристики торфа, разрез 120, побережье Амурского залива.Типы торфа: 1 – древесный, 2 – травяно-древесный, 3 – древесно-травяной, 4 – травяной, 5 – травяно-кустарниковый, 6 – комплексный, 7 – торфо-минеральный горизонт, 8 – алевритовый ил, 9 – вулканический пепел. Ботанический состав: 1 – древесные, 2 – кустарнички, 3 – травы, 4 – сфагновые мхи, 5 – зеленые мхи, 6 – древесный уголь. Fig. 4 . Botanical composition and peat characteristics, section 120, Amur Bay coast. Peat types:1 – woody, 2 – herbaceous-woody, 3 – woody-herbaceous, 4 – herbaceous, 5 – herbaceous-shrub, 6 – complex, 7 – peaty-mineral horizon, 8 – silt, 9 – volcanic ash. Botanical composition: 1 – wood, 2 – shrub, 3 – herb, 4 – sphagnum mosses, 5 – brown mosses, 6 – charcoal. Graphs on the right: the degree of decomposition and mineral content of peat.

В развитии болота, образованного на месте лагуны, можно выделить три стадии. На начальном этапе (3460–3320 л. н.) существовало травяно-кустарниковое болото с хорошо развитым ярусом из багульника и березы овальнолистной. Состав трав довольно разнообразный (клубнекамыш Десулави, типичный для засоленных грунтов, манник, тростник, хвощ), характерен для сильно обводненных местообитаний. Встречено много углей и терригенной примеси (зольность 76%).

Около 3320–2010 л. н. (инт. 1.12–0.50 м) стал хорошо развит древесный ярус из ольхи и березы плосколистной. Роль древесных повышалась в относительно сухие фазы, среди трав преобладали хвощ и щитовник болотный, встречались манник, осоки. В более обводненных условиях в травяном ярусе были распространены осоки, тростник, клубнекамыш морской, очеретник белый, манник, рогоз, ирис. Наибольшее количество остатков сфагновых мхов секции Subsecunda обнаружено в инт. 0.8–0.85 см (2950–2870 л. н.). Встречены остатки водных растений: камыш озерный, наяда морская. В инт. 1.0–1.05, 0.65–0.70 м найдены семена бразении, реликтового растения, растущего в пресных, хорошо прогреваемых водоемах. В инт. 0.75–0.85 м обнаружено много остатков кочкообразующих осок ( Carex appendiculata, С. limosa ), что говорит о сильных колебаниях уровня болотных вод. Моховой ярус был слабо развит, сфагновые мхи появлялись спорадически – Sphagnum fallax и арктоальпийский S. lindbergii, индикаторы сильно увлажненных экотопов. Единично встречены остатки зеленых мхов, среди которых найден Paludella squarrosa, характерный для низинных и переходных сильно обводненных болот арктической и северной части лесной зоны. О влажных условиях говорит присутствие кладоцер. Находки раковинной амебы Hyalosphenia papilio, характерной для моховых топей с низкими рН, в основании торфяника (1.00–1.05 м, 3320–3240 л. н.) позволяют восстановить уровень болотных вод 12–27 см (средний – 19 см) (Курьина, 2011). В инт. 0.50–0.55 м найдена Difflugia mammalaris. Периодически встречаются угольки – болото довольно часто горело, что может быть одной из причин угнетения древесного и кустарникового ярусов. После сильного пожара 2010–1740 л. н. образовались густые заросли из березы овальнолистной с участием багульника – типичная пирогенная сукцессия на дальневосточных болотах (Копотева, Купцова, 2011).

С 1740 до 380 л. н. в условиях периодического сильного обводнения существовало травяное болото с обилием гидрофильных видов: клубнекамыш морской, очеретник белый, тростник, рогоз, хвощ болотный, ирис, манник. Найдена раковинная амеба Hyalospernia elegans , гигрофил, оптимально развивающийся при уровне болотных вод 16–32 см (оптимум – 21.4 см) (Курьина, 2011).

Часто встречаются Difflugia sp. С 770 л. н. регулярно стали проходить палы, кустарниковый ярус стал угнетенным. Около 680–590 л. н. распространение получила осока волосистоплодная ( Carex lasiocarpa ), гигрофит с широкой амплитудой увлажнения. Более однообразным состав трав стал с 590 л. н. (манник, хвощ, папоротник).

Развитие ландшафтов. Из отложений большей части разреза получены лесные палиноспектры ( рис. 5 ). Количество спор резко увеличивается в инт. 0.6–0.75 м (2780–2510 л. н.), когда на болоте был распространен щитовник болотный. В верхней части разреза увеличивается доля пыльцы трав, что отвечает широкому распространению и высокой пыльцевой продуктивности осок 770–380 л. н. Состав пыльцы древесных таксонов отражает развитие кедрово-широколиственных лесов с участием берез в низкогорье. Пыльца темнохвойных пород в основном заносилась с пояса темнохвойных лесов Шуфанского плато, причем не только воздушным, но и водным путем. Изучение субфоссильных палиноспектров в речных бассейнах Приморья показало, что во время сильных наводнений идет перенос пыльцы с верхних поясов (Короткий, 2002; Мохова, 2020). Пыльца берез плосколистной и овальнолистной, ольхи и ольховника отражает локальную растительность обширных заболоченных пространств на побережье и в речных долинах.

Рис. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма для отложений торфяника 120 на побережье Амурского залива. Fig. 5 . Pollen diagram for peat section 120 on Amur Bay coast.

Выделено 6 палинозон, отражающих развитие ландшафтов. В лагунных отложениях встречено много пыльцы хвойных (палинозона 1). Пик пыльцы Pinus s/g Haploxylon , источником которой являлся кедр корейский, возможно, объясняется привносом пыльцы с речным стоком. Увеличение доли полыни и злаков отвечает более сухим условиям. Встречена пыльца водных растений (рдест, уруть, рогоз). В основании торфяника обнаружено больше пыльцы кедра корейского (палинозона 2, 3460–3320 л. н.). В палинозоне 3 (3320–2780 л. н.) увеличивается доля пыльцы локальной растительности – ольхи, ольховника, березы плосколистной. Высокое содержание пыльцы темнохвойных (3320–3140 л. н.) свидетельствует об их активном поступлении в лагунное озеро, связанное с морем, вероятно, за счет водного переноса пыльцы с верховьев р. Раздольная и близлежащих водотоков, берущих начало с Шуфанского плато. Встречено много пыльцы осоковых и лютиковых. Обнаружена пыльца водных растений – рогоза и урути, типичных для пресноводных озер. Пик пыльцы полыни зафиксирован в слое травяного торфа в инт. 0.80–0.85 м (2950–2870 л. н.). В палинозоне 4 (2780–2010 л. н.) увеличивается содержание пыльцы широколиственных, особенно дуба, и берез, часто встречается пыльца вахты. В палинозоне 5 (2010–770 л. н.) содержания пыльцы таксонов сильно колеблются. Выделяются пробы с обилием пыльцы кедра корейского и других темнохвойных пород (2010–970 л. н.). Количество пыльцы трав, представителей сухих местообитаний (полынь, маревые) увеличивается. В отдельных слоях встречено много спор сфагновых мхов (2010–1740 л. н.). В палинозоне 6 (770–380 л. н.) стало больше темнохвойных, много пыльцы осок и спор сфагновых мхов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты позволяют охарактеризовать развитие побережья в постоптимальную фазу позднего голоцена с серией хорошо выраженных короткопериодных похолоданий ( рис. 6 ). Следует учитывать специфику выбранного объекта, представлявшего водоем, прошедший ряд стадий развития в постоянно переувлажненных условиях. Если в континентальных районах Приморья в позднем голоцене ярко проявились периоды длительных засух, в кутовых частях риасовых заливов развитие озерно-болотных обстановок шло на протяжении всего этого периода, и здесь мы имеем только сигналы изменения увлажненности. Так, по данным изучения палеоозера на Шуфанском плато (Razjigaeva et al., 2021) климатические условия стали засушливыми около 3740 л. н. и особенно сухими с 3050 л. н. вплоть до малого оптимума голоцена (~1075 л. н.). В долине р. Раздольной на высокой пойме снижение паводковой активности и частые засухи привели к образованию хорошо выраженной погребенной почвы, из которой получены даты от 3320 ± 100 до 1520 ± 120 л. н. (Разжигаева и др., 2020б). В бассейне р. Шкотовка в разрезе высокой поймы обнаружена палеопочва близкого возраста (2170 ± ± 100 л. н., 2160 ± 140 кал. л. н., ЛУ-9983) (Корнюшенко и др., 2022). На сухие условия указывает и преобладание почвенных видов диатомей ( Hantzschia amphioxys, Luticola mutica, Pinnularia borealis, P. obscura ).

Рис. 6. Динамика солнечной активности на основе измерения 10 Be в полярных льдах, по (Steinhilber et al., 2009) и изменения в составе биотических компонентов на побережье Амурского залива в позднем голоцене (процентные содержания соответствуют рис. 3–5 ). Серым цветом показаны глобальные холодные события по (Wanner et al., 2011). (1) – солнечная активность (Steinhilber et al., 2009); (2) – концентрация створок диатомей (млн/г); (3) – арктобореальные диатомеи (%); (4) – почвенные диатомеи (%); (5) – древесные остатки (%); (6) – пыльца Abies + Picea (%); (7) – пыльца широколиственных (%); (8) – пыльца Cyperaceae (%); (9) – пыльца Artemisia (%). Fig. 6 . The dynamics of solar activity based on the measurement of 10 Be in polar ice, according to (Steinhilber et al., 2009) and changes in biotic components on Amur Bay coast in the late Holocene. Percentages on the curves correspond to fig. 3–5 . Grey bands indicate global cold events (Wanner et al., 2011). (1) – solar activity (Steinhilber et al., 2009); (2) – concentration of diatom frustules (mln/g); (3) – arctoboreal diatoms (%); (4) – soil diatoms (%); (5) – tree remains (%); (6) – pollen Abies + Picea (%); (7) – pollen of broadleaved trees (%); (8) – Cyperaceae pollen (%); (9) – Artemisia pollen (%).

Ингрессия в начале позднего голоцена привела к образованию в кутовой части Амурского залива обширной распресненной лагуны или серии лагун. Полузакрытая лагуна в приустьевой части р. Раздольная располагалась в 23 км от современной береговой линии (Элбакидзе, 2014). Уровень моря в малоамплитудную трансгрессивную фазу, совпавшую с оптимумом суббореала, достигал 2.5 м (Короткий и др., 1997). В изученном разрезе 120 около оз. Утиное вскрываются отложения, сформированные в заключительную фазу развития лагуны, их кровля на 1.5 м выше современного уровня моря. Резкое кратковременное обмеление и заболачивание водоема со сменой терригенного осадконакопления на органогенное произошло около 4450 л. н. В окружающих лесах увеличилась роль кедра корейского. Это зафиксировано и в отложениях палеоозера на Шуфанском плато (Razjigaeva et al., 2021). Среди травянистых группировок побережья стали распространены сообщества полыни и злаков. Индикаторами влияния пирогенного фактора в холодных условиях являются пушица влагалищная и береза овальнолистная, получившие широкое распространение по берегам лагуны. Среди диатомей появляются арктобореальные виды и повышается доля почвенных видов ( рис. 6 ). Участие широколиственных пород в лесной растительности резко сократилось (~4360 л. н.), что зафиксировано и в отложениях оз. Утиное (Белянин и др., 2019). Среди травянистых группировок распространились сообщества полыни и злаков ( рис. 6 ). Здесь найдена и пыльца эфедры (типичного ксерофита), которая могла расти на скалах близлежащей сопки Каменистой. Похолодание отмечено и в палиноспектрах из отложений оз. Карасье на побережье зал. Посьет (Белянин и др., 2019).

Это событие близко по возрасту к глобальному похолоданию 4800–4600 л. н. (Wanner et al., 2011) или региональному холодному событию 4200 л. н., проявленному на Корейском п-ве, северо-востоке Китая и в других регионах Азии (Liu, Feng, 2012; Constantine et al., 2019; Park et al., 2019; Scuderi et al., 2019). Краткосрочные сдвиги температур связывают с уменьшением инсоляции (Liu, Feng, 2012). Оба события сопровождались иссушением, вызванным ослаблением летнего муссона (Dykoski et al., 2005; Nakamura et al., 2016). Снижение температуры поверхностной морской воды на западе тропической части Тихого океана (Stott et al., 2004) препятствовало формированию сильных циклонов, уменьшился перенос влаги на континент. Это зафиксировано на побережье Кореи (Park et al., 2019), а также в изученном разрезе.

Последующее обмеление лагуны со сменой терригенного осадконакопления на органогенное около 3460 л. н. произошло практически синхронно с началом образования погребенной почвы в долине р. Раздольная (Разжигаева и др., 2020б). На месте лагуны образовалось озеро с заболоченными берегами, на начальном этапе (3320–3140 л. н.) периодически соединявшееся с морем. Резкое похолодание около 3390–3190 л. н. отмечено на побережье юго-западного Приморья (бух. Бойсмана) (Микишин и др., 2008). Ухудшение климата ~3300 л. н. связывают с уменьшением интенсивности летнего муссона (Chen et al., 2015), а резкое похолодание и аридизацию около 3200 л. н. – с усилением активности Эль-Ниньо (Moy et al., 2002; Park et al., 2021).

В более сухих условиях на болоте по берегам озера получил хорошее развитие древесный ярус (береза плосколистная, ольха) ( рис. 6 ). Болотные воды были кислыми – среди диатомей преобладали ацидофилы. Около 3240–2780 л. н. в теплый сезон озеро хорошо прогревалось, о чем свидетельствует появление тепловодного вида Eunotia monodon var. tropica . Ранее этот вид найден в голоценовых отложениях палеоозера Шуфанского плато и о. Русский (Микишин, Гвоздева, 2014; Razjigaeva et al., 2021). Максимальное его развитие зафиксировано 2950–2870 л. н. Пик летних температур в это же время отмечен для побережья Восточного Приморья по доминированию теплолюбивых хирономид (Назарова и др., 2021). В изученном разрезе зафиксирован пик пыльцы полыни ( рис. 5, 6 ), в обилии растущей на сухих местообитаниях по склонам. Обводнение торфяника, о чем свидетельствуют и высокие концентрации диатомей, могло быть связано и с повышением уровня грунтовых вод, обусловленным малоамплитудной трансгрессией (Короткий и др., 1997). Возможно, играло роль и незначительное усиление циклогенеза, отмеченное 2920–2760 л. н. по результатам изучения торфяников и горных озер на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня (Разжигаева и др., 2021).

Последующее похолодание было наиболее длительным и имело сложную структуру. Снижение концентраций и появление арктобореальных диатомей 2870–2780 л. н. ( рис. 6 ) показывает начало похолодания. Резко снижались количество и разнообразие пыльцы широколиственных пород. Выделяется два сухих эпизода 2780–2700 и 2610–2510 л. н., с чем была связана существенная экологическая перестройка диатомовой флоры, резко возросло содержание почвенных видов. Разделяющее их слабое обводнение происходило в прохладных условиях. Но находка семян бразении показывает, что рядом было пресное озеро, которое летом достаточно прогревалось. В водоеме обильно развивался планктонный вид Aulacoseira laevissima. Этот вид обнаружен в числе доминирующих 2110–1760 и 660–250 л. н. в отложениях горного оз. Нижнее (абс. высота 565 м), Центральный Сихотэ-Алинь (Разжигаева и др., 2021). О более сухих условиях говорит и состав болотной растительности – 2780–2510 л. н. стал развит древесный ярус из березы плосколистной ( рис. 4, 6 ). В составе трав стали доминировать телиптерис болотный и хвощ. После сильных пожаров 2700–2510 л. н. на болоте в обилии рос багульник. Пирогенные смены в результате частых пожаров установлены и на Шуфанском плато (Razjigaeva et al., 2021). Сухие фазы, выделенные в развитии изученного разреза, хорошо коррелируются с глобальным холодным событием 2800–2600 л. н. (Wanner et al., 2011), проявившемся и на побережье Южной Кореи и отличавшимся длительными засухами (Park et al., 2017).

Существенные ландшафтные изменения, связанные с похолоданием, отмечены на побережье более открытой части Амурского залива (бух. Бойсмана), где развитие получили ольхово-березовые леса (Микишин и др., 2008). Палиноспектры из изученного разреза торфяника показали, что роль широколиственных пород в лесной растительности на побережье кутовой части залива снизилась кратковременно (2700–2610 л. н.) ( рис. 6 ). В целом же количество пыльцы широколиственных пород, особенно дуба, в период с 2780 до 2010 л. н. даже возросло. Близкая ситуация зафиксирована и в палиноспектрах из отложений оз. Утиное (Белянин и др., 2019). Возможно, это связано с хозяйственной деятельностью древнего человека и развитием вторичных дубняков. С этим похолоданием связывают миграцию представителей кроуновской культуры на побережье (2500–2200 л. н.), которое стало более привлекательным, чем внутренние части речных долин, где были сильные засухи в начале лета и наводнения в конце лета–сентябре. Быстрые климатические и ландшафтные изменения привели к резкому упадку и исчезновению янковской культуры, ориентированной на использование морских ресурсов (Вострецов, 2013).

На побережье Уссурийского залива (район оз. Черепаха) похолодание было проявлено 2660–2340 л. н. На п-ове Муравьева-Амурского распространились широколиственно-кедровые леса, в привершинных участках хребтов появились кедрово-елово-широколиственные леса. С 2630 л. н. началась экспансия темнохвойных лесов на Шкотовском плато (Razjigaeva et al., 2019).

Несмотря на снижение паводковой активности в долинах рек Южного Приморья (Разжигаева и др., 2020б; Корнюшенко и др., 2022), отдельные наводнения проходили, о чем свидетельствует присутствие в изученном разрезе реофилов. Развитие кочкарников 2950–2780 л. н. также указывает на значительные колебания уровня болотных вод в сухие сезоны и во время дождей. Следы паводков, связанных с усилением циклогенеза 2920–2760 л. н., зафиксированы и на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня (бассейн р. Милоградовка).

С 2510 л. н. скорость торфонакопления резко сократилась, что затрудняет проведение детальной реконструкции изменений природной среды во время глобального похолодания 1750–1350 л. н., вызванного снижением солнечной активности (Steinhilber et al., 2009; Wanner et al., 2011). В Азии в это время были засушливые условия. Сухая фаза выделена в районе Шуфанского плато и в речных долинах (Разжигаева и др., 2020б; 2022; Razjigaeva et al., 2021), а также в развитии горных болот и озер Сихотэ-Алиня (Разжигаева и др., 2021). По данным изучения палеоархивов на северо-востоке Китая в это время (1600–1300 л. н.) отмечено ослабление летнего муссона (Li et al., 2011).

Сухой фазе, реконструированной на побережье Амурского залива 2010–1740 л. н., вероятно, отвечает неустойчивый температурный режим. На кривой изменения солнечной активности ( рис. 6 ) выделяются несколько пиков и минимумов (Steinhilber et al., 2009). Временное разрешение не позволяет более детально выделить короткопериодную ритмику. На похолодание ~1740 л. н. указывает увеличение доли пыльцы темнохвойных пород в палиноспектрах ( рис. 5, 6 ), что отражает расширение пояса елово-пихтовых лесов. Снижалась роль широколиственных деревьев в лесах горного обрамления Амурского залива. Аналогичные реконструкции сделаны также по отложениям оз. Утиное (Белянин и др., 2019) и на других участках побережья юго-западного Приморья (Микишин и др., 2008). На изученном болоте появился восковник пушистый, представитель влажных местообитаний, в обилии развивающийся в прохладных условиях при частых туманах и мороси. Самая южная точка его распространения в Приморье сейчас – побережье бухты Кит в Восточном Приморье, в 250 км к востоку от изученного разреза, где летом часто наблюдаются холодные туманы и морось, связанные с влиянием холодного Приморского течения.

На низких уровнях рельефа на участках озерно-болотной аккумуляции вблизи береговой линии ситуация с увлажнением в позднем голоцене вплоть до малого ледникового периода резко отличалась от горных районов. Изученный болотный массив около озера на побережье Амурского залива в это время был сильно обводнен, вновь получили развитие планктонные виды диатомей, главным образом Aulacoseira laevissima , что указывает на прохладные условия. Произошла и смена болотообразовательных процессов: с этого времени по обрамлению зарастающего озера начало развиваться травяное болото с довольно монотонным составом растительности с обилием хвоща болотного, осок и тростника ( рис. 4 ). В кустарниковом ярусе широкое распространение получила береза овальнолистная. Рядом обнаружено наиболее южное местообитание этого вида в Приморье (Недолужко и др., 2000). В условиях низких скоростей накопления увеличилась степень разложения торфа. Гидрологический режим стал резко переменным. О засушливых условиях на близлежащих склонах свидетельствует пик пыльцы полыни (1470–1190 л. н.).

Но даже в условиях засушливого климата и низкой паводковой активности отдельные наводнения происходили, и болота в нижнем течении р. Раздольной время от времени затапливались. О паводках свидетельствует и повышение зольности торфа в верхней части разреза ( рис. 4 ). Такой режим препятствовал развитию древесного яруса на болоте. Возможно, в наводнения происходил и более активный водный привнос пыльцы темнохвойных пород с верхнего горного пояса. Геохимические данные по донным отложениям Амурского залива также показывают, что повторяемость сильных тайфунов, вызывавших наводнения, в это время возрастала (Астахов и др., 2019). Экстремальные паводки были датированы около 1640, 1510, 1430 л. н. и на побережье Восточного Приморья (бух. Кит, Опричник). Эта фаза активизации (1800–1500 л. н.) тропических палеотайфунов фиксируется в донных осадках Восточно-Китайского моря (Zhou et al., 2019).

В условиях малого оптимума голоцена резкое снижение уровня мелководного водоема около 1190–970 л. н. происходило, скорее всего, за счет более активного испарения. Небольшое обводнение болота около берегового озера с усилением его эвтрофикации началось в период, когда возросло количество атмосферных осадков. Среди болотной растительности 970–680 л. н. помимо тростника и рогоза стал распространен клубнекамыш морской, способный выдерживать засоление. Возможно, его развитию способствовало влияние солоноватоватых грунтовых вод в условиях подъема уровня моря на 1 м выше современного (Короткий и др., 1997). Закономерно увеличились скорости торфонакопления и снизилась степень разложения растительных остатков. На побережье стало больше ольхи и ольховника. В горных районах (на Шуфанском плато) обводнение началось несколько раньше (~1075 л. н.) (Razjigaeva et al., 2021). В хвойно-широколиственных лесах увеличилась роль кедра корейского, что было отмечено во многих районах Приморья.

Малый ледниковый период (680–150 л. н.) был очень влажным. Верхняя граница установлена по данным развития ландшафтов Шуфанского плато, где более широкое распространение получили хвойные породы (Razjigaeva et al., 2021). Обилие аллохтонных диатомей в изученном разрезе указывает на прохождение сильных наводнений. В условиях повышенной водности русла водотоков сильно мигрировали. Зафиксирован занос диатомей из стариц. Возможно, расположенная рядом (0.78 км) с разрезом р. Старица, представляющая собой старое русло р. Ананьевки, стала изолированной в малый ледниковый период. Малый ледниковый период был влажным и на побережье Кореи, где увеличение увлажнения связывают с активизацией Ла-Нинья около 630 л. н. и циклогенеза в тропической зоне Тихого океана, что способствовало переносу влажных воздушных масс на окраину континента (Park et al., 2016; 2017).

Сильные пожары около 4450, 3240–3140, 3040–2950, 2700–2610 л. н. были приурочены к сухим фазам, проявившимся на побережье. В последние 770 лет пожары происходили часто; видимо, большая их часть имела антропогенную причину.

ВЫВОДЫ

Выбор лагунной террасы в кутовой части Амурского залива в качестве высокоразрешающего природного архива позволил в деталях выделить проявления холодных событий на фоне короткопериодной климатической ритмики позднего голоцена и определить их временные границы. Восстановлены изменения обстановок осадконакопления и развитие береговых и низкогорных ландшафтов при похолоданиях ~4450, 2870–2510, 1740–1200 и в малом ледниковом периоде (с 680 л. н.). Наиболее сложную структуру с резкими изменениями увлажнения имело похолодание с максимумом около 2600 л. н.

В отличие от горных территорий и речных долин юга Приморья, где с 3320–3050 л. н. установились засушливые условия, связанные с ослаблением интенсивности летнего муссона, развитие лагуны и озерно-болотных обстановок на побережье происходило в условиях сильного обводнения, на фоне которого выделяются фазы снижения увлажнения, синхронные с глобальными холодными событиями. Специфика их проявления на побережье тесно связана с влиянием океана, в первую очередь с интенсивностью тропического циклогенеза, которая во многом контролируется активностью Эль-Ниньо. Большая часть похолоданий сопровождалась снижением количества атмосферных осадков, свидетельствами чего являются фазы обмеления лагуны и иссушения образованных на ее месте озерных водоемов и торфяных болот. В лесах низкогорья снижалась роль широколиственных пород, в развитии локальных болотных ландшафтов увеличивалось участие растений, предпочитающих менее обводненные местообитания. Изученный разрез торфяника оказался чувствительным и к слабым обводнениям, которые не зафиксированы в изученных ранее разрезах высокой поймы и горного палеоозера на крайнем юге Приморья (Шуфанское плато), но признаки которых обнаружены в развитии озерно-болотных обстановок Сихотэ-Алиня и побережья Восточного Приморья. Начало органогенного осадконакопления в обмелевшей лагуне совпало с резким снижением интенсивности летнего муссона. Смена хода болотообразовательных процессов – полное исчезновение древесного яруса и развитие травяного болота около 1740 л. н. – связана с началом периода более частых паводков, вызывавших периодическое подтопление торфяника в обширной приустьевой зоне р. Раздольная. Полученные данные подтверждают ранее сделанный вывод о том, что малый ледниковый период был влажным и характеризовался увеличением повторяемости наводнений. В это время в теплый сезон шел активный меридиональный перенос влажных воздушных масс с океана на континент.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы признательны Т.В. Корнюшенко за помощь в обработке проб на спорово-пыльцевой анализ. Исследование выполнено в рамках государственных заданий ТИГ ДВО РАН № 122020900184-5 и ИВЭП ДВО РАН № 115040910002. Выражаем благодарность рецензентам за конструктивные замечания.

Об авторах

Н. Г. Разжигаева

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН

Автор, ответственный за переписку.

Email: nadyar@tigdvo.ru

Россия, Владивосток

Л. А. Ганзей

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН

Email: nadyar@tigdvo.ru

Россия, Владивосток

Т. А. Гребенникова

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН

Email: nadyar@tigdvo.ru

Россия, Владивосток

Л. М. Мохова

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН

Email: nadyar@tigdvo.ru

Россия, Владивосток

В. В. Чаков

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН

Email: nadyar@tigdvo.ru

Россия, Хабаровск

Т. А. Копотева

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН

Email: nadyar@tigdvo.ru

Россия, Хабаровск

М. А. Климин

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН

Email: nadyar@tigdvo.ru

Россия, Хабаровск

Г. В. Симонова

Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН

Email: nadyar@tigdvo.ru

Россия, Томск

Список литературы

- АкуличевВ.А.,АстаховА.С.,МалаховМ.И.,АксентовК.И.,КарабцовА.А.,МарьяшА.А.,АлаторцевА.В. Первая находка криптотефры катастрофических извержений вулкана Байтоушань Х в. н. э. в шельфовых отложениях Японского моря // ДАН. 2016. Т. 469. № 6. С. 734–738. https://doi.org/10.7868/S0869565216240166

- АстаховА.С.,ДарьинА.В.,КалугинИ.А.,АксентовК.И. Реконструкция частоты катастрофических наводнений на западном побережье Японского моря по шельфовым седиментационным записям // Метеорология и гидрология. 2019. № 1. С. 91–102. https://doi.org/10.3103/s1068373919010072

- БелянинП.С.,АндерсонП.М.,ЛожкинА.В.,БелянинаН.И.,АрслановХ.А.,МаксимовФ.Е.,ГорновД.А. Изменения растительности на юге Российского Дальнего Востока в среднем и позднем голоцене // Изв. РАН. Серия географическая. 2019. № 2. С. 69–84. https://doi.org/10.31857/S2587-55662019269-84

- БорисоваО.К. Ландшафтно-климатические изменения в голоцене // Изв. РАН. Серия географическая. 2014. № 2. С. 5–20. https://doi.org/10.15356/0373-2444-2014-2-5-20

- Вострецов Ю.Е. Экологические факторы формирования культурной динамики в прибрежной зоне Восточной Азии в эпоху палеометалла // Вестник ДВО. 2013. № 1. С. 109–116.

- Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные). Т. 1 / З.И. Глезер, А.П. Жузе, И.В. Макарова, А.И. Прошкина-Лавренко, В.С. Шешукова-Порецкая. Л.: Наука, 1974. 403 с.

- Забелина М.М., Киселев И.А., Прошкина-Лавренко А.И., Шешукова В.С. Определитель пресноводных водорослей СССР. Диатомовые водоросли. Вып. 4. М.: Советская наука, 1951. 620 с.

- Климаты и ландшафты Северной Евразии в условиях глобального потепления. Ретроспективный анализ и сценарии / А.А. Величко. М.: ГЕОС, 2010. 220 с.

- Копотева Т.А., Купцова В.А. Пирогенный фактор на маревых болотах Приамурья // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2011. № 3. С. 37–41.

- КорнюшенкоТ.В.,РазжигаеваН.Г.,ГанзейЛ.А.,ГребенниковаТ.А.,КудрявцеваЕ.П.ПискареваЯ.Е.,ПрокопецС.Д. Признаки трансформации геосистем при освоении Южного Приморья в средневековье: городище Стеклянуха-2 // Геосистемы переходных зон. 2022. Т. 6. № 1. С. 24–42. https://doi.org/10.35735/tig.2021.67.97.018

- Короткий А.М. Географические аспекты формирования субфоссильных спорово-пыльцевых комплексов (юг Дальнего Востока). Владивосток: Дальнаука, 2002. 271 с.

- Короткий А.М., Гребенникова Т.А., Пушкарь В.С., Разжигаева Н.Г., Волков В.Г., Ганзей Л.А., Мохова Л.М., Базарова В.Б., Макарова Т.Р. Климатические смены на территории юга Дальнего Востока в позднем плейстоцене-голоцене // Вестник ДВО РАН. 1997. № 3. С. 121–143.

- Короткий А.М., Худяков Г.И. Экзогенные геоморфологические системы морских побережий. М.: Наука, 1990. 216 с.

- Куликова Г.Г. Краткое пособие к ботаническому анализу торфа. М.: Изд-во МГУ, 1974. 94 с.

- Курьина И.В. Экология раковинных амеб олиготрофных болот южной тайги Западной Сибири как индикаторов водного режима // Изв. Пензенского государственного педагогического университета. 2011. № 25. С. 368–375.

- Микишин Ю.А., Гвоздева И.Г. Палеосреда острова Русский (Южное Приморье) в среднем-позднем голоцене // Фундаментальные исследования. 2014. № 3. С. 516–522.

- Микишин Ю.А., Петренко Т.И., Гвоздева И.Г., Попов А.Н., Кузьмин Я.В., Раков В.А., Горбаренко С.А. Голоцен побережья Юго-Западного Приморья // Научное обозрение. 2008. № 1. С. 8–27.

- МоховаЛ.М. Анализ состава спорово-пыльцевого дождя и субфоссильных палиноспектров в долинах рек Партизанская и Киевка (южное Приморье) для палеоландшафтных исследований // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. 2020. № 2. С. 10–21. https://doi.org/10.34078/1814-0998-2020-2-10-21

- НазароваЛ.Б.,РазжигаеваН.Г.,ГоловатюкЛ.В.,БискаборнБ.К.,ГребенниковаТ.А.,ГанзейЛ.А.,МоховаЛ.М.,ДикманБ. Развитие экологических условий позднего голоцена в Восточном Приморье (Дальний Восток, Россия) // Сибирский экологический журнал. 2021. № 3. С. 274–290. https://doi.org/10.15372/SEJ20210302

- Недолужко В.А., Кудрявцева Е.П., Рубцова Т.А. Новые данные о распространении некоторых видов семейства Betulaceae на Pоссийском Дальнем Востоке // Проблемы изучения растительного покрова Сибири. Томск: ТГУ, 2000. С. 95–96.

- Покровская И.М. Методика камеральных работ // Палеопалинология. Л.: Недра, 1966. Т. 1. С. 32–61.

- РазжигаеваН.Г.,ГанзейЛ.А.,ГребенниковаТ.А.,КопотеваТ.А.,КлиминМ.А.,ЛящевскаяМ.С.,ПаничевА.М.,АрслановХ.А.,МаксимовФ.Е.,ПетровА.Ю. Развитие Солонцовских озер как показатель динамики увлажнения в Центральном Сихотэ-Алине в позднем голоцене // Геосистемы переходных зон. 2021. Т. 5. № 3. С. 287–304. https://doi.org/10.30730/gtrz.2021.5.3.287-304

- РазжигаеваН.Г.,ГанзейЛ.А.,ГребенниковаТ.А.,МоховаЛ.М.,АрслановХ.А.,МаксимовФ.Е.,ПетровА.Ю.,СахноВ.Г. Пепел B-Tm катастрофического извержения вулкана Байтоушань в континентальных отложениях Приморья, как временной маркер малого оптимума голоцена // ДАН. Науки о Земле. 2020а. Т. 494. № 2. С. 29–37. https://doi.org/10.31857/S268673972010014X

- Разжигаева Н.Г. , Ганзей Л.А. , Гребенникова Т.А. , Корнюшенко Т.В. , Ганзей К.С. , Кудрявцева Е.П. , Гридасова И.В. , Клюев Н.А. , Прокопец С.Д. Соотношение природных и антропогенных факторов в становлении ландшафтов бассейна реки Раздольная, Приморье // Изв. РАН. Серия географическая. 2020 б . Т . 84 . № 2 . С . 246 – 258 . 10.31857/S2587556620020119

- РазжигаеваН.Г.,ГанзейЛ.А.,ГребенниковаТ.А.,КорнюшенкоТ.В.,ГанзейК.С.,КудрявцеваЕ.П.,ГридасоваИ.В.,КлюевН.А.,ПрокопецС.Д. Соотношение природных и антропогенных факторов в становлении ландшафтов бассейна реки Раздольная, Приморье // Изв. РАН. Серия географическая. 2020б. Т. 84. № 2. С. 246–258. https://doi.org/10.31857/S2587556620020119

- Харитонов В.Г. Конспект флоры диатомовых водорослей (Bacillariophyceae) Северного Охотоморья. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2010. 189 с.

- Элбакидзе Е.А. Масштабы голоценовой ингрессии Японского моря в Южном Приморье (по данным диатомового анализа) // Тихоокеанская геология. 2014. Т. 33. № 2. С. 102–108.

- AnZ.,PorterS.C.,KutzbachJ.,XihaoW.,SumingW.,XiaodongL.,XiaoqianL., andWeijianZ. Asynchronous Holocene optimum of the East Asian monsoon // Quaternary Science Reviews. 2000. Vol. 19. P. 743–762. https://doi.org/10.1016/S0277-3791(99)00031-1

- BlaauwM., andChristenJ.A. Flexible paleoclimate age-depth models using an 601 autoregressive gamma process // Bayesian Analysis. 2011. Vol. 6. P. 457–474. https://doi.org/10.1214/11-BA618

- BondG.,KromerB.,BeerJ.,MuschelerR.,EvansM.N.,ShowersW.,HoffmannS.,Lotti-BondR.,HajdasI., andBonaniG. Persistent solar influence on North Atlantic climate during the Holocene // Science. 2001. Vol. 278. P. 1257–1266. https://doi.org/10.1126/science.1065680

- Buczkó K., Ognjanova-Rumenova N., and Magyari E. Taxonomy, morphology and distribution of some Aulacoseira taxa in glacial lakes in the South Carpathian region // Polish Botanical Journal. 2010. Vol. 55. No 1. P. 149–163.

- ChenF.,XuQ.,Chen J.,BirksH.J.B.,LiuJ.,ZhangS.,JinL.,AnC.,TelfordR.J., andCaoX. East Asian summer monsoon precipitation variability since the last deglaciation // Scientific Report. 2015. Vol. 5. P. 11186. https://doi.org/10.1038/srep11186

- Chen X-Y. , Blockley S.P.E. , Tarasov P.E. , Xu Y.-G. , McLean D. , Tomlinson E.L. , Albert P.G. , Liu J.-Q. , Müller S. , Wagner M. , and Menzies M.A. Clarifying the distal to proximal tephrochronology of the Millennium (B-Tm) eruption, Changbaishan Volcano, northeast China // Quaternary Geochronology. 2016 . Vol . 33 . P . 61 – 75 . 10.1016/J.QUAGEO.2016.02.003

- ConstantineM.,KimM., andParkJ. Mid- to late Holocene cooling events in the Korean Peninsula and their possible impact on ancient societies // Quaternary Research. 2019. Vol. 92. No 1. P. 1–11. https://doi.org/10.1017/qua.2018.132

- DykoskiC.A.,EdwardsR.L.,ChengH.,YuanD.,CaiY.,ZhangM.,LinY.,QingJ.,AnZ., andRevenaughJ. A high-resolution, absolute-dated Holocene and deglacial Asian monsoon record from Dongge Cave, China // Earth and Planetary Science Letters. 2005. Vol. 233. P. 71–86. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2005.01.036

- GaoF.,JiaJ.,XiaD.,LuC.,LuH.,WangY.,LiuH.,MaY., andLiK. Asynchronous Holocene Climate Optimum across mid-latitude Asia // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2019. Vol. 518. P. 206–214. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.01.012

- GlushchenkoA.M., andKulikovskiyM.S. Taxonomy and Distribution of the Genus Eunotia Ehrenberg in Aquatic Ecosystems of Vietnam // Inland Water Biology. 2017. Vol. 10. No. 2. P. 130–139. https://doi.org/10.1134/S1995082917020055

- Krammer K., and Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 1. Naviculaceae. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1986. 876 p.

- Krammer K. , and Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 2. Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. Jena : VEB Gustav Fischer Verlag , 1988 . 536 p .

- Krammer K. , and Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 3: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiacceae. Stuttgart : Gustav Fischer Verlag , 1991 . 576 p .

- Li C. , Wu Y. , and Hou X. Holocene vegetation and climate in Northeast China revealed from Jingbo Lake sediment // Quaternary International. 2011 . Vol . 229 . P . 67 – 73 . 10.1016/j.quaint.2009.12.015

- Liu F. , and Feng Z. A dramatic climatic transition at ~4000 cal. yr BP and its cultural responses in Chinese cultural domains // Holocene. 2012 . Vol . 22 . No. 10 . P . 1181 – 1197 . 10.1177/0959683612441839

- Liu Y. , Wang O. , and Fu C. Taxonomy and distribution of diatoms in the genus Eunotia from the Da’erbin Lake and Surrounding Bogs in the Great Xing’an Mountains, China // Nova Hedwigia. 2011 . Vol . 92 . No. 1–2 . P . 205 – 232 . 10.1127/0029-5035/2011/0092-0205

- Martin-Puertas C. , Matthes C. , Brauer A. , Muscheler R. , Hansen F. , Petrick C. , Aldahan A. , Possnert G. , and van Geel B. Regional atmospheric circulation shifts induced by a grand solar minimum // Nature Geoscience. 2012 . Vol . 5 . P . 397 . 10.1038/NGEO1460

- Moy C.M. , Seltzer G. , Rodbell D.T. , and Anderson D.M. Variability of El Niño/Southern Oscillation activity at millennial timescales during the Holocene epoch // Nature. 2002 . Vol . 420 . P . 162 – 165 . 10.1038/nature01194

- Nakamura A. , Yokoyama Y. , Maemoku H. , Yagi H. , Okamura M. , Matsuoka H. , Miyake N. , Osada T. , Adhikari D.P. , Dangol V. , Ikehara M. , Miyairi Y. , and Matsuzaki H. Weak monsoon event at 4.2 ka recorded in sediment from Lake Rara, Himalayas // Quaternary International. 2016 . Vol . 397 . P . 349 – 359 . 10.1016/j.quaint.2015.05.053

- Negoro K.-I. The Diatom Flora of a Pond (so-called “Form Pond”) in the Experimental Farm of the Kinki University at Yuasa, Wakayama Prefecture, Japan // Memoirs of the Faculty of agriculture of Kinki University. 1981 . No. 14 . P. 1 – 15 .

- Pacheco C.M. , Bertolli L.M. , Donade L. , and Torgan L.C. The genus Diploneis Ehrenberg ex Cleve (Bacillariophyceae) in marshes of southern Brazil // Iheringia, Botanical Series, Porto Alegre. 2016 . Vol . 1 . No. 3 . P . 331 – 355 . 10.1016/10.11646/phytotaxa.217.3.1

- Park J. , Han J. , Jin Q. , Bahk J. , and Yi S. The link between ENSO-like forcing and hydroclimate variability of coastal East Asia during the Last Millennium // Scientific Reports. 2017 . Vol . 7 . P . 8166 . 10.1038/s41598-017-08538-1

- Park J. , Park J. , Yi S. , Kim J.C. , Lee E. , and Choi J. Abrupt Holocene climate shifts in coastal East Asia, including the 8.2 ka, 4.2 ka, and 2.8 ka BP events, and societal responses on the Korean peninsula // Scientific Reports. 2019 . Vol . 9 . P . 10806 . 10.1038/s41598-019-47264-8

- Park J. , Park J. , Yi S. , Lim J. , Kim J.C. , Jin Q. , and Choi J. Holocene hydroclimate reconstruction based on pollen, XRF, and grain-size analysis and its implications for past societies of the Korean Peninsula // The Holocene. 2021 . Vol . 31 . No. 9 . P . 1489 – 1500 . 10.1177/09596836211019115

- Park J. , Shin Y.H. , and Byrne R. Late-Holocene vegetation and climate change in Jeju Island, Korea and its implications for ENSO influences // Quaternary Science Reviews. 2016 . Vol . 153 . P . 40 – 50 . 10.1016/j.quascirev.2016.10.011

- Rai S.K. Preliminary Report of Diatoms from Maipokhari Lake, Ilam, Nepal // Our Nature. 2005 . No. 3 . P . 26 – 30 . 10.3126/on.v3i1.331

- Razjigaeva N.G. , Ganzey L.A. , Grebennikova T.A. , Mokhova L.M. , Kopoteva T.A. , Kudryavtseva E.P. , Belyanin P.S. , Panichev A.M. , Arslanov Kh.A. , Maksimov F.E. , Petrov A.Yu. , Sudin V.V. , Klimin M.A. , and Kornyushenko T.V. Holocene mountain landscape development and monsoon variation in the southernmost Russian Far East // Boreas. 2021 . Vol . 50 . No. 4 . P . 1043 – 1058 . 10.1111/bor.1254

- Razjigaeva N.G. , Ganzey L.A. , Lyaschevskaya M.S. , Makarova T.R. , Kudryavtseva E.P. , Grebennikova T.A. , Panichev A.M. , Arslanov Kh.A. , Maksimov F.E. , Petrov A.Yu. , and Malkov S.S. Climatic and human impacts on landscape development of the Murav’ev Amursky Peninsula (Russian South Far East) in the Middle/Late Holocene and historical time // Quaternary International. 2019 . Vol . 516 . P . 127 – 140 . 10.1016/j.quaint.2017.12.007

- Reimer P. Letter from the Guest Editor // Radiocarbon. 2020 . Vol . 62 . No. 40 . P . V – VII . 10.1017/RDC.2020.99

- Scuderi L.A. , Yang X. , Ascoli S. E. , and Li H. The 4.2 ka BP event in northeastern China: a geospatial perspective // Climate of the Past. 2019 . Vol . 15 . P . 367 – 375 . 10.5194/cp-15-367-2019

- Steinhilber F. , Beer J. , and Fröhlich C. Total solar irradiance during the Holocene // Geophysical Research Letters. 2009 . Vol . 36 . P . L19704 . 10.1029/2009GL040142

- Stott L. , Cannariato K. , Thunell R. , Haug G. H. , Koutavas A. , and Lund S. Decline of surface temperature and salinity in the western tropical Pacific Ocean in the Holocene epoch // Nature. 2004 . Vol . 431 . P . 56 – 59 . 10.1038/nature02903

- Wanner H. , Solomina O. , Grosjean M. , Ritz S.P. , and Jetel M. Structure and origin of Holocene cold events // Quaternary Science Review. 2011 . Vol . 30 . P . 3109 – 3123 . 10.1016/J.QUASCIREV.2011.07.010

- Zhou X. , Liu Z. , Yan Q. , Zhang X. , Yi L. , Yang W. , Xian R. , He Y. , Hu B. , Liu Yi , and Shen Y. Enhanced tropical cyclones intensity in the Western North Pacific during Warm Period over the Last Two Millennia // Geophysical Research Letters. 2019 . Vol . 46 . P . 11959 – 11966 . 10.1029/2019GL083504

- Zhou X. , Sun. L., Zhan T., Huang W., Zhou X., Hao Q., Wang Y., He X., Zhao C., Zhang J., Qiao Y., Ge J., Yan P., Yan Q., Shao D., Chu Z., Yang W., and Smol J.P. Time-transgressive onset of the Holocene Optimum in the East Asian monsoon region // Earth and Planetary Science Letters. 2016 . Vol . 456 . P . 39 – 46 . 10.1016/j.epsl.2016.09.052

Дополнительные файлы