Written Foreign-Language Scientific Discourse in Speech-Language Pathology Students

- Authors: Almazova A.A.1, Andersen I.V.1

-

Affiliations:

- Moscow Pedagogical State University

- Issue: Vol 29, No 2 (2025)

- Pages: 300-315

- Section: Академическое письмо

- Submitted: 30.08.2024

- Accepted: 22.10.2024

- Published: 12.08.2025

- URL: https://journal-vniispk.ru/1991-9468/article/view/262667

- DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.029.202502.300-315

- EDN: https://elibrary.ru/lbhztg

- ID: 262667

Cite item

Full Text

Abstract

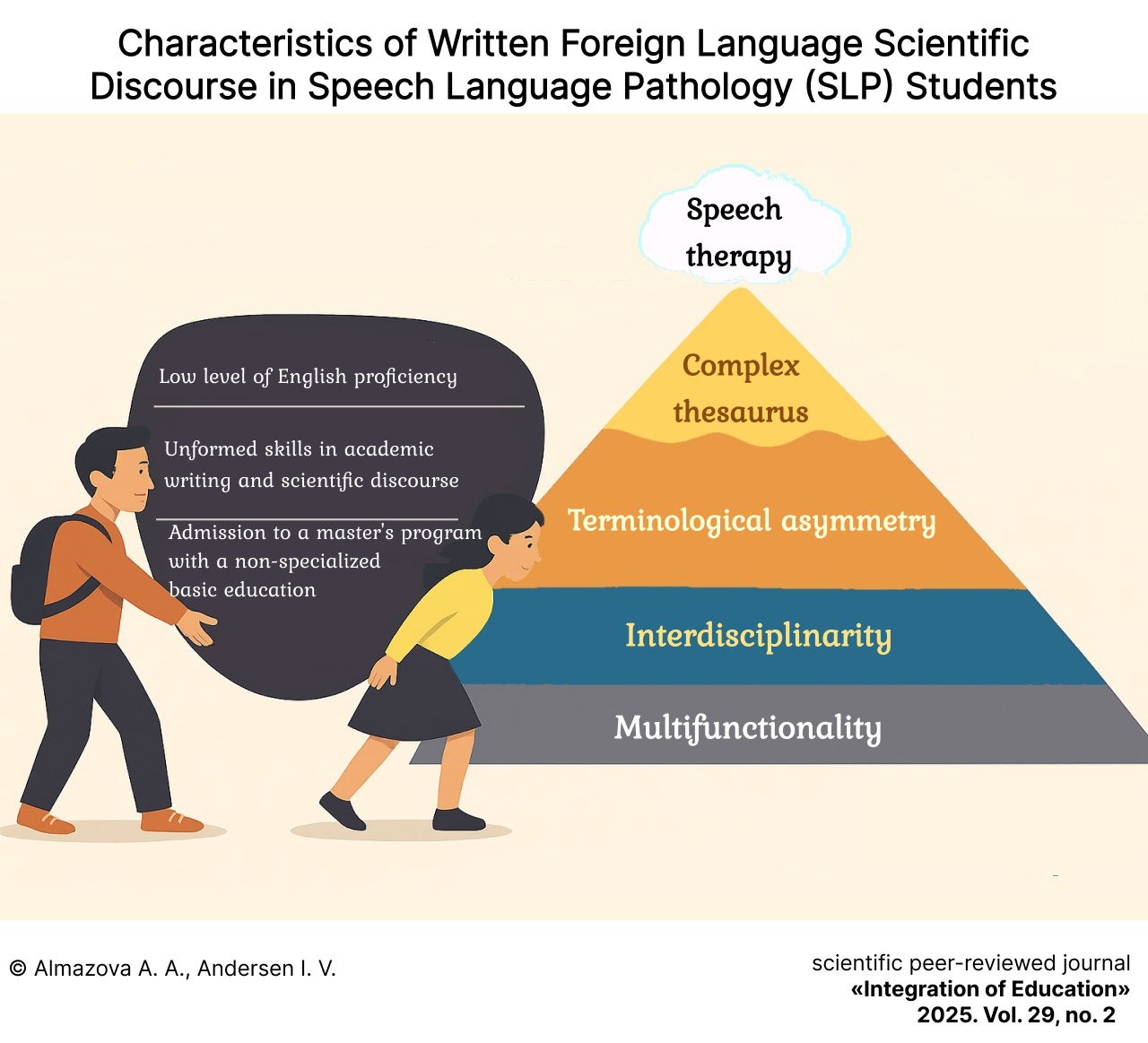

Introduction. Speech-language pathology is a complex field of scientific knowledge based on broad interdisciplinary foundations. It shapes the specifics of the professional thesaurus and significantly complicates the formation of scientific discourse among future specialists. The study aims to conceptualise and test a novel pedagogical model for developing foreign-language scientific discursive competence in speech-language pathology students through the integration of thesaurus and corpus approaches, designed to eliminate terminological asymmetry. The article presents the results of a diagnostic experiment assessing the level of foreign-language scientific discursive competence using methods of contrastive terminography and discourse analysis applied to empirical data (questionnaires, written assignments, translations). The experiment identified gaps in students’ mastery of professional terminology, genre norms of academic writing, and cross-linguistic communication skills.

Materials and Methods. The study was conducted among master’s degree students from five Russian universities. The sample included 252 participants. Materials were presented to assess the level of Foreign Language Scientific Discursive Competence in written form. Cognitive and communicative skills were evaluated, as well as domain-specific translation skills. Qualitative and quantitative methods of analysis were used for data collection and interpretation.

Results. Students assess their English proficiency as low. Three-quarters of respondents demonstrated a low level of foreign language scientific discursive competence in written form, both at the cognitive and communicative skills levels. Participants experience difficulties when translating specialized terms and scientific texts, which was evident in the high variability of translations and the frequent use of transliteration instead of seeking precise equivalents in English. Insufficient awareness of the international terminology system among the participants was revealed. The analysis of the obtained results showed a strong positive correlation between the development of cognitive and communicative skills in the structure of Written Foreign Language Scientific Discursive Competence.

Discussion and Conclusion. Research results indicate insufficient preparedness among master degree speech-language pathology students to address professional challenges within the contemporary intercultural and scientific context, opening perspectives for revising the existing paradigm of foreign language learning. The practical significance of this article lies in improving the professional foreign language training of speech-language pathology students, aimed at developing scientific discourse skills, mastering international terminology, and overcoming terminological asymmetry between Russian-language and English-language logopedics.

Full Text

Введение

Речевые нарушения различных возрастных групп исследуются во многих научных школах. Информированность выпускников вузов о достижениях, перспективах и развитии международного логопедического сообщества является важным фактором обеспечения высокого уровня компетентности будущих ученых и практиков, значимым вектором непрерывного профессионального развития, а владение иноязычным научным дискурсом способствует обсуждению и распространению теоретических и эмпирических результатов научно-исследовательской деятельности.

Научно-профессиональный дискурс рассматриваемой области отличается междисциплинарным характером, сложностью тезауруса логопедии, интегрирующего терминологию образования, медицины, психологии, лингвистики и др. Асимметрия русской и английской терминосистем, отсутствие прямых эквивалентов в культурных и научных контекстах, затрудняющих интерпретацию и использование специальной терминологии на обоих языках, усложняют процесс освоения студентами-магистрантами объемного профессионального лексикона за короткий срок обучения. Терминологическая асимметрия, т. е. рассогласованность трактовок и наименований нарушений речи и других логопедических категорий в отечественных и международных классификационных системах, создает существенные ограничения при использовании автоматизированного перевода.

Умение и готовность современного логопеда вступать в межкультурную коммуникацию, работать в поликультурной среде предполагает учет культурных, языковых и социальных особенностей для эффективного взаимодействия с учениками/пациентами, членами их семей, коллегами. Востребованными оказываются и специфические компетенции: навыки достоверной и объективной передачи содержания логопедической и медицинской документации при переводе.

Препятствием к успешной реализации программ обучения является неоднородный уровень языковой и профессиональной подготовки студентов, поступающих в магистратуру на дефектологический факультет из других специальностей, что отражается на таких образовательных метриках, как академическая успеваемость, уровень понимания и применения специальной терминологии, а также подготовка публикаций и участие в международных конференциях.

Преодоление указанных барьеров требует комплексного подхода: совершенствования методик преподавания английского языка для специальных целей и создания специализированных учебных материалов [1–3].

Несмотря на разработанность проблемы подготовки логопедов1 [4; 5], вопросы обучения студентов профессиональному иностранному языку остаются недостаточно изученными. Так, требуют обсуждения возможности использования современных тезаурусного и корпусного подходов, которые соответствуют актуальной повестке, способствуют совершенствованию учебного процесса и повышению уровня профессиональной компетентности будущих специалистов [6; 7].

Научный поиск в данном направлении представляется важным в условиях трансформации отечественной высшей школы2 и значимым для осмысления задач и содержания подготовки высококвалифицированных логопедов на уровне базового и специализированного высшего образования.

Цель исследования – разработка и апробация модели обучения иноязычному научному дискурсу студентов-логопедов в магистратуре. В настоящей статье представлены материалы констатирующего этапа исследования, которые дают представление об уровне и особенностях сформированности навыков построения научного дискурса на английском языке в письменной форме.

Обзор литературы

Развитие международных контактов и расширение рынка труда требует внимания к иноязычной подготовке студентов неязыковых специальностей. Современный высококвалифицированный специалист должен обладать системными знаниями и высокими компетенциями, уметь адаптировать свое речевое поведение в зависимости от функциональных факторов общения3 [8].

Владение иноязычным дискурсом для осуществления навигации и взаимодействия с коллегами в международном научно-профессиональном поле [9–11] имеет принципиальное значение для специалистов в области патологии речи, поскольку их профессиональная деятельность сталкивается с международными протоколами и требует обмена опытом с зарубежными коллегами4.

Анализ литературы в области иноязычной подготовки педагогов демонстрирует фокус большинства исследований на общих вопросах владения иностранным языком [12; 13]. Отмечается необходимость развития иноязычной научной дискурсивной компетенции (ИНДК) у студентов педагогических вузов [6; 14], однако конкретные методики и подходы к ее формированию недостаточно разработаны: отсутствуют комплексные исследования, учитывающие специфику иноязычного научного дискурса в области логопедии.

В рамках данного исследования ИНДК рассматривается как способность студентов эффективно строить и интерпретировать иноязычный научный дискурс, т. е. участвовать в научно-профессиональной коммуникации на иностранном языке в устной и письменной форме5 [15; 16]; включает в себя комплекс компонентов6 [17; 18], влияющих на успешность функционирования в научной среде, обеспечивая точность коммуникации и готовность действовать в условиях культурных и языковых различий.

Компетенция рассматривается как совокупность знаний, умений, опыта деятельности, гарантирующая ее качественное выполнение и реализацию поставленных задач. Акцентируется внимание на интегративном характере этого понятия, включающем когнитивные и операционные аспекты, а также способность к адаптации и эффективному взаимодействию в различных профессиональных контекстах7 [19; 20].

Интеграция данных подходов представлена следующим образом.

- Освоение профессионального тезауруса анализируется как знаниевый компонент. Подчеркивается роль тезауруса специальности для формирования профессионально значимых коммуникативных качеств и увеличения информационного потенциала студентов8 [21].

- Сформированность когнитивных и коммуникативных умений рассматривается как деятельностный компонент9. Необходимо развивать дискурсивную компетенцию, в том числе умение оперировать специализированной лексикой и строить профессиональное общение в соответствии с этическими нормами10 [22–24].

Когнитивно-коммуникативный подход способствует созданию многомерной модели оценки ИНДК в письменной форме с учетом иерархии когнитивных навыков и профессиональных аспектов языкового узуса, позволяет избежать текстоцентричности в понимании структуры дискурсивной компетенции благодаря использованию принципов дискурс-анализа Фэрклоу [25]. Эффективность данного подхода подтверждена результатами эмпирической проверки в рамках формирования иноязычного дискурса с уклоном в научно-исследовательскую практику на примере студентов с невысоким уровнем языковой подготовки [26; 27].

Заявленный подход считается действенным методологическим решением в контексте современных образовательных и исследовательских практик, поскольку, с одной стороны, позволяет получать комплексное представление о текущем уровне дискурсивной компетенции студентов, выявлять области ее дальнейшего развития и совершенствования, с другой – обосновать необходимость разработки новой модели обучения иностранному языку в магистратуре соответствующей направленности.

Разработка проблемы совершенствования иноязычной научной дискурсивной компетенции у студентов-логопедов сопряжена с рядом методологических и практических трудностей. В их числе недостаточная адаптация лингводидактических подходов к специфике логопедического дискурса, выражающаяся в отсутствии интегративных методик, объединяющих принципы обучения иностранному языку для профессиональных целей и широкий междисциплинарный контент. Нерешенными остаются вопросы оптимизации тезаурусного подхода для преодоления межъязыковой интерференции и разработки дифференцированных моделей обучения для студентов с базовым уровнем владения иностранным языком по CEFR. Организационно-педагогические вызовы включают отсутствие системообразующих инструментов преодоления дефицита информационного запаса преподавателей в контексте формирования специфического иноязычного дискурса логопедии.

Материалы и методы

Изучение ИНДК проводилось в 2023–2024 гг. с целью оценить и описать качественные характеристики научного дискурса на английском языке у студентов, обучающихся в магистратуре по программам направления «Логопедия».

Задачи констатирующего эксперимента:

– оценить уровень владения профессиональным тезаурусом на иностранном языке;

– определить способность участников эффективно применять эти знания в профессиональном контексте, демонстрируя навыки построения научно-профессионального дискурса.

Респондентами выступили студенты (n = 252) пяти российских вузов: Московского педагогического государственного университета, Московского государственного психолого-педагогического университета, Московского городского педагогического университета, Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева. Специального отбора по возрастным и гендерным характеристикам не проводилось.

Все участники были проинформированы о цели и методах исследования и дали согласие на участие в нем.

Методы оценки иноязычной научной дискурсивной компетенции в письменной форме (П-ИНДК):

- Анкетирование. Респонденты самостоятельно устанавливали соответствие своего уровня владения английским языком заданным описаниям, в которых использовались формулировки шкалы Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR). В дополнение к стандартным уровням CEFR был включен уровень Pre-A1 для минимального уровня владения английским языком или его отсутствия (при условии наличия связи предыдущего опыта с изучением других иностранных языков).

- Составление аннотации проекта научного исследования (магистерской диссертации). Демонстрируются навыки структурирования и представления научной информации в соответствии с жанровыми конвенциями на английском языке.

- Отраслевой перевод для оценки владения профессиональной терминологией. Участники переводили фразы и предложения, связанные с актуальной логопедической тематикой и содержащие профессиональные термины. Задания равномерно распределены между переводом с русского на английский язык и наоборот.

Собранные анкеты систематизировались в сводной таблице. На основе полученных данных построена диаграмма процентного соотношения оценок студентами своего владения английским языком в соответствии с тем или иным уровнем.

Аннотации анализировались путем введения девяти параметров оценки когнитивных умений (в соответствии с таксономиями Б. Блума и Р. Морцано), пяти параметров измерения коммуникативных умений с использованием дискурсивного анализа Н. Фэрклоу.

Отраслевой перевод рассматривался дескриптивным методом [28]: констатацией наличия/отсутствия ответа и анализом вариативности переводов терминов.

В таблицах 1 и 2 представлены критерии оценки каждого параметра при составлении аннотаций.

Т а б л и ц а 1. Параметры и критерии оценивания когнитивных умений в составе П-ИНДК

T a b l e 1. Parameters and Criteria for Assessing Cognitive Skills as Part of W-FLSDC

Группа умений /Skill Group | Параметры оценивания / Evaluation Parameters | Критерии / Criteria | Показатели (умения) / Indicators (Skills) |

Когнитивные / Cognitive Skills | Понимание по Б.Блуму / Understanding (according to B. Bloom) | Понимание методологии исследования / Understanding research methodology | Демонстрирует понимание методологии исследования, включая выбор подходящих методов сбора и анализа данных / Demonstrates an understanding of research methodology, including the selection of appropriate methods for data collection and analysis |

Понимание научных концепций и теорий / Understanding scientific concepts and theories | Демонстрирует понимание ключевых научных концепций и теорий, связанных с логопедией (объясняет, интерпретирует, пересказывает ключевые аспекты) / Demonstrates an understanding of key scientific concepts and theories related to speech therapy (explains, interprets, recounts key aspects) | ||

Анализ по Б. Блуму / Analysis (according to B. Bloom) | Определение ключевых аспектов исследования / Identifying key aspects of research | Выделяет ключевые аспекты исследования / Identifies key aspects of the research | |

Определение степени разработанности проблемы / Assessing the degree of problem development | Оценивает степень разработанности проблемы в существующей литературе / Evaluates the degree to which the problem has been developed in existing literature | ||

Синтез по Б. Блуму / Synthesis (according to B. Bloom) | Интеграция профессиональных знаний / Integration of professional knowledge | Устанавливает и интерпретирует междисциплинарные связи в контексте логопедии / Establishes and interprets interdisciplinary connections in the context of speech therapy | |

Разработка исследовательских гипотез / Developing research hypotheses | Формулирует оригинальную гипотезу на основании анализа корпуса литературы / Formulates an original hypothesis based on the analysis of the body of literature | ||

Обоснованность методологии исследования / Validity of the research methodology | Обосновывает выбор методов и подходов, используемых в исследовании / Justifies the choice of methods and approaches used in the study | ||

Логика и убедительность аргументации / Justifies the choice of methods and approaches used in the research. | Логически выстраивает аргументы и обосновывает свои выводы / Constructs logical arguments and substantiates conclusions convincingly | ||

Рефлексия и самооценка / Reflection and self-assessment | Демонстрирует способность к критическому анализу процесса и результатов собственной исследовательской деятельности / Demonstrates the ability to critically analyze the process and results of their own research activities | ||

Система самопознания по Р. Марцано / Self-Awareness System (according to R. Marzano) | Осознание и оценка значимости проводимого исследования / Awareness and evaluation of research significance | Оценивает значимость проводимого исследования в контексте существующих научных знаний и практики / Evaluates the significance of conducted research in the context of existing scientific knowledge and practice |

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами.

Source: Hereinafter all tables presented in this article were created by the authors.

Т а б л и ц а 2. Параметры и критерии оценивания коммуникативных умений в составе П-ИНДК

T a b l e 2. Parameters and Criteria for Assessing Communicative Skills as Part of W-FLSDC

Группа умений / Skill Group | Параметры оценивания (элементы модели Н. Фэрклоу) / Evaluation Parameters (Elements of N. Fairclough’s Model) | Критерии / Criteria | Показатели (умения) / Indicators (Skills) |

Коммуникативные / Communicative Skills | Текстуальный уровень (описание) / Textual Level (Description) | Точность речи / Accuracy of Speech | Точно выражает научные идеи на английском языке, используя соответствующие языковые средства / Accurately expresses scientific ideas in English using appropriate linguistic tools |

Структурная организация текста / Structural Organization of Text | Выстраивает текст в логической последовательности, обеспечивая его связность / Constructs text in a logical sequence, ensuring coherence | ||

Дискурсивная практика (интерпретация) / Discursive Practice (Interpretation) | Соблюдение научного стиля / Adherence to Academic Style | Соблюдает научный стиль / Maintains a scientific style in writing | |

Цитирование / Citation | Правильно использует и оформляет цитаты / Properly uses and formats citations | ||

Жанровые и риторические стратегии / Genre and Rhetorical Strategies | Использует структурные и риторические элементы, характерные для аннотации проекта научного исследования / Employs structural and rhetorical elements typical for the annotation of a scientific research project | ||

| Социальная практика (объяснение) / Social Practice (Explanation) | Навигация в актуальных источниках по теме / Navigation in Relevant Sources on the Topic | Ссылается на актуальные источники / Refers to relevant sources on the topic |

Каждый показатель оценивался отдельно по шкале от 0 до 2: 0 – отсутствие умения, 1 – частичное владение, 2 – уверенное владение. Набранные респондентами баллы суммировались для расчета уровня сформированности П-ИНДК. В таблице 3 показано распределение баллов по уровням сформированности П-ИНДК.

Т а б л и ц а 3. Ранжирование уровней П-ИНДК в соответствии с диапазоном баллов

T a b l e 3. Ranking of W-FLSDC Levels According to Score Range

Уровень П-ИНДК/ Level W-FLSDC | Диапазон баллов для когнитивных умений / Score Range for Cognitive Skills | Диапазон баллов для коммуникативных умений / Score Range for Communicative Skills |

Низкий / Low | 0–6 | 0–4 |

Средний / Medium | 7–13 | 5–8 |

Высокий / High | 14–20 | 9–12 |

При изучении результатов отраслевого перевода основное внимание уделялось анализу доступности каждого термина и устойчивости его понимания студентами. Использованы критерии «вариативность» и «доступность», рассчитываемые соотношением конкретных вариантов ответа с общим массивом.

Количество предложенных версий перевода каждого термина в выборке в процентном соотношении оценивало вариативность и отражало диапазон интерпретаций терминов.

Доступность измерялась числом отказов от перевода термина. Этот критерий указывает на случаи отсутствия вариантов перевода, что служит индикатором сложности или понятности термина.

Анализ этих двух показателей позволил оценить разнообразие интерпретаций и степень легкости восприятия терминов студентами в контексте отраслевого перевода.

Участникам разрешалось использовать онлайн-сервисы машинного перевода (Google Translate, Yandex.Translate) с последующим критическим анализом и редактированием полученного текста для определения уровня знания терминологии, выбора переводческой стратегии в ситуации терминологической асимметрии, актуализации знаний о международных стратегиях оказания логопедической помощи.

На этапе обработки полученных данных применялся смешанный подход: метод контент-анализа для сбора качественных данных о владении студентами иноязычным научным дискурсом и знании терминологии; математический анализ, корреляционный анализ (корреляция Пирсона), регрессионный анализ (линейная модель) для выявления закономерностей и взаимосвязей в данных. Расчеты осуществлялись в программе Microsoft Excel. Такой подход обеспечил всестороннее и глубокое понимание уровня владения студентами иноязычным научным дискурсом, позволил получить объективные численные данные для дальнейшего анализа и обобщения результатов.

Результаты исследования

На основании академических достижений (оценки в дипломах бакалавра или специалиста) определялся уровень владения языком у респондентов; в 6 % случаев имелось дополнительное подтверждение сертификатами (CAE, FCE, EFSET, тестирование МЦКО). При этом самодиагностика является достаточной для решения задач, определяющих готовность студентов к использованию иностранного языка в профессиональном и научно-исследовательском контексте.

Результаты анкетирования (самодиагностики) демонстрируют, что 78,5 % участников оценивают свои навыки владения английским языком как начальные и элементарные. Распределение уровней знания английского языка по итогам анкетирования представлено на рисунке 1.

Р и с. 1. Распределение уровней владения английским языком среди респондентов, %

F i g. 1. Distribution of English Language Proficiency Levels among Respondents, %

Источник: здесь и далее в статье все рисунки составлены авторами.

Source: Hereinafter all figures presented in this article were created by the authors.

Оценка когнитивной составляющей П-ИНДК показала успешное определение 20 % респондентами темы и цели своих работ, однако 32,9 % участников не справились с задачей и получили 0 баллов. Формулирование ключевых аспектов исследования выявило значительные пробелы: 12,8 % – успешно выполнили задачу, 55,8 % – не справились или допустили серьезные недочеты; 74,1 % – не определили и не указали методы реализации своего исследовательского проекта, 61,4 % – не смогли их обосновать. Анализ степени разработанности проблемы и потенциала исследования с точки зрения ее решения вызвала затруднение у 80 % студентов, 47,1 % из которых вообще не включили эту информацию в свой текст.

Обнаружен ряд трудностей на коммуникативном уровне: неприменение специальной терминологии при описании проекта научного исследования (38,6 %), использование отдельных терминов с дословным переводом или транслитерацией на английском языке (например, «алалия» – “alalia”) с нарушением точности передачи положений первоисточников (31,4 %). Способность точного изложения мыслей продемонстрирована 32,9 % респондентами. Логическую структуру текста на английском языке выстроили 1,4 % студента, однако у большинства отмечены серьезные нарушения когерентности и когезии (32,9 %), логических связей и неточное употребление языковых средств (40 %). Соблюдение жанровых конвенций научного дискурса также вызвало серьезные затруднения, и результаты оказались неудовлетворительными: только 11,4 % респондентов последовательно придерживались требованиям жанра при написании работы.

Обнаружены недостатки в практике цитирования: некорректное описание теоретической и методологической базы исследования, неверное оформление или полное отсутствие ссылок на источники (97,1 %). Минимальное взаимодействие с релевантными научными источниками показали 81,4 % студентов, что указывает на недостаточное использование научной литературы и слабую научно-исследовательскую навигацию.

На проблемы с языковыми компетенциями в научной сфере и затруднения в интерпретации академических требований указывает фундаментальное непонимание или отказ респондентов от решения поставленных задач: 28,6 % – предоставили пустые бланки работ, 21,4 % – представили тезисы на русском языке вместо требуемого иностранного.

Распределение участников по уровням сформированности когнитивных, коммуникативных умений и П-ИНДК в целом представлены на рисунке 2.

Р и с. 2. Распределение респондентов по уровням П-ИНДК, %

F i g. 2. Ranking Levels of W-FLSDC among Respondents, %

Взаимосвязь между когнитивным и коммуникативным уровнями П-ИНДК изучалась расчетом коэффициента корреляции Пирсона. Установлена сильная положительная корреляция между сформированностью когнитивных и коммуникативных умений в структуре П-ИНДК (r = 0,85; p < 0,001).

Диаграмма рассеяния (рис. 3) показывает распределение оценок респондентов по обоим показателям. Линейная регрессионная модель, описываемая уравнениями (y = 0,0418x + –0,857 и y = 0,0216x + –0,453), раскрывает значительную часть (74,4 % и 69,4 % соответственно) объясняемой вариативности данных (R² = 0,744 и R² = 0,694 соответственно), демонстрируя количественную закономерность между когнитивными и коммуникативными процессами, что можно рассматривать как эмпирическое подтверждение теоретических положений [26; 27]. Полученные данные предоставляют количественные показатели взаимосвязи когнитивных и коммуникативных аспектов в контексте формирования научного дискурса у студентов-логопедов.

Р и с. 3. Диаграмма рассеяния взаимосвязи когнитивных и коммуникативных показателей П-ИНДК

F i g. 3. Scatter Plot Illustrating the Relationship between Cognitive and Communicative Indicators for W-FLSDC

Открываются новые перспективы для изучения влияния цифровых инструментов на развитие когнитивных и коммуникативных умений в научной сфере в связи с установлением тенденции зависимости от технологий в процессе создания текста на иностранном языке. Большинство респондентов сообщили о регулярном использовании инструментов машинного перевода при выполнении академических заданий, что указывает на недостаточный уровень языковой подготовки и может негативно сказываться на качестве научных работ.

Анализ вариативности перевода ключевых терминов логопедии демонстрирует различия между русскоязычными и англоязычными терминами и аббревиатурами. Сильная вариативность при переводе с русского на английский выявлена для терминов, обозначающих различные виды речевых нарушений: стертая дизартрия, сенсорная алалия, моторная афазия афферентного типа и моторная алалия. С английского на русский наиболее вариативно раскрывается устойчивая аббревиатура DLD (Developmental Language Disorder), которая используется в международных классификациях и переводится как расстройство речевого развития.

Высокие коэффициенты вариативности свидетельствуют о широком диапазоне возможных переводов, что объясняется отсутствием структурированного тезауруса профессиональной лексики у студентов. При такой вариативности никакой из предложенных переводов не может считаться правильным/точным.

Учет этих данных, а также процент отсутствия ответов (в том числе в отношении аббревиатуры и соответствующего термина «логопедия»: SLP – Speech-Language Pathology) позволили ранжировать термины по сложности, констатировать фрагментарность знаний и ограниченность представлений студентов о системе международной терминологии. Примеры распределения вариативности перевода и отсутствия ответов представлены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4. Распределение вариативности перевода студентами терминов и отсутствия ответов, %

T a b l e 4. Distribution of Term Translation Variability and Non-Response Rates, %

Термин / Term | Варианты перевода / Translation Variants | Отказы / Refusals |

Моторная алалия / Expressive Language Disorder, Verbal Dyspraxia | Motor alalia (47,6), motornaya alalia (13,7), apraxia of speech (8,9), speech apraxia (5,9), alalia (4,8) | 50,0 |

Стертая дизартрия / Mild Dysarthria | Erased dysarthria (60,1), flaccid dysarthria (3,0), severe dysarthria (1,8), mild dysarthria (1,2), fainted dysarthria (0,6), slurred dysarthria (0,6) | 26,8 |

Сенсорная алалия / Receptive Language Disorder | Sensory alalia (49,0), sensory apraxia (7,1), sensor alalia (4,8), impressive speech disorder (3,0), sense alalia (1,2), auditory speech agnosia (1,8), speech gnosis (0,6), auditory verbal agnosia (6,0) | 26,8 |

DLD (Developmental Language Disorder) | Расстройство речевого развития / Speech Development Disorder (9,5), нарушение развития речи / Speech Development Impairment (8,9), ОНР / DLD (4,8), ЗРР / ZRR (4,8), ДЛД / DLD (4,2%), НРР / NRR (3,6), ДРЛ /DRL (3,0), расстройство развития речи / Speech Disorder Development (3,0), ЯРР /YRR (1,2), нарушение речи / Speech Impairment (1,2), расстройство развития языка / LDD (0,6), речевые нарушения /Speech Disorders (0,6), речевое расстройство / Speech Impairment (0,6), РЯР / Early Language Impairment Disorder (0,6) | 77,0 |

SLP (Speech-Language Pathology) | Логопедия /speech-language pathology (12), логопед / speech-language pathologist (1,7) | 86,3 |

Примечания: ОНР (общее недоразвитие речи), ЗРР (задержка речевого развития) – принятые в отечественной логопедии термины и сокращения; НРР, ЯРР, РЯР в ответах студентов предположительно можно расшифровать соответственно как нарушение речевого развития, языковое расстройство развития, расстройство языкового развития, это встречающиеся в литературе описательные характеристики, такие аббревиатуры устойчиво не используются; ДЛД, ДРЛ – транслитерация, лишено смысла на русском языке.

Notes: ONR (Developmental Language Disorder) and ZRR (Delayed Speech Development) are established terms and abbreviations in Russian speech-language pathology; NRR (Speech Development Impairment), YRR (Language Development Disorder), and RYAR (Language Disorder) are abbreviations presumably used by students in their responses, which can be interpreted as descriptive characteristics found in the literature. However, these abbreviations are not consistently used or widely recognized; DLD (Developmental Language Disorder) and DRL (Delayed Speech Formation) are transliterations, which lack meaningful application in the Russian language.

Полученные данные подчеркивают необходимость выработки согласованного подхода к переводу специальных терминов в целях обучения и для обеспечения профессиональной коммуникации и мобильности в логопедическом сообществе в целом.

Обсуждение и заключение

Исследование иноязычной научной дискурсивной компетенции в письменной форме указывает на недостаточный уровень языковой подготовки студентов-логопедов, обучающихся в магистратуре, на имеющиеся пробелы в понимании компонентов исследования и сформированности навыков академического письма, на сложности создания связного и логичного письменного дискурса в соответствии с академическим стандартом.

Взаимосвязь между качеством реализации когнитивных и коммуникативных умений свидетельствует об интегративной, комплексной структуре П-ИНДК, недостаточный уровень сформированности которой определяет дефицитарность следующих характеристик иноязычного научного дискурса у студентов-логопедов:

– несоблюдение точности и ясности изложения научных идей в связи с ограниченным владением языковыми средствами и терминологией; нарушение структурной организации текста, препятствующее эффективной презентации результатов исследования;

– нарушение норм научного стиля и жанровых конвенций в дискурсивной практике, ошибки цитирования и оформления ссылок.

Это связано с такими факторами, как неумение студентов работать с англоязычной профессиональной литературой (затруднения при поиске, чтении и понимании англоязычных научных текстов, трудности анализа, интерпретации и критической оценки информации, полученной из иноязычных профессиональных источников), проблемы отбора и цитирования релевантных источников (недостаточное умение выбирать актуальные и значимые источники информации, слабое понимание исследуемой темы и/или критериев научной значимости, ограниченные знания международных стандартов академической этики).

Результаты выявили проблемы в области отраслевого перевода среди студентов-логопедов, в частности в контексте преодоления асимметрии терминосистем русского и английского языков. Высокая вариативность перевода русскоязычных терминов (стертая дизартрия, сенсорная алалия) указывает на отсутствие единообразия в международной терминологии и недостаточную осведомленность студентов о правильных англоязычных эквивалентах. Низкая узнаваемость современных англоязычных аббревиатур (DLD, SLP и др.), изобилующих в зарубежных публикациях, свидетельствует о размежевании отечественной и международной практик в области логопедии и низкой осведомленности студентов о ведущих направлениях зарубежных исследований.

Подчеркивается необходимость пересмотра учебных программ иноязычной подготовки логопедов с акцентом на развитии научно-исследовательских навыков: академического письма, изучении международной терминологии, формировании навыков отраслевого перевода.

Вектором дальнейших исследований может стать интеграция корпусного и тезаурусного подходов, выявляющих паттерны использования профессионального языка, отражающие соотношение уровней сформированности когнитивных и коммуникативных умений. Перспективным является изменение подхода к профессиональной иноязычной подготовке вне зависимости от образовательного уровня, определение возможностей и способов повысить эффективность освоения профессиональной терминологии, сократить разрыв между пассивным и активным владением профессиональным языком в сфере логопедии, а также предоставить студентам инструменты для эффективной самостоятельной и исследовательской работы и совершенствования их профессиональной компетентности.

Практическая значимость статьи заключается в ее направленности на совершенствование профессиональной иноязычной подготовки студентов-логопедов. Результаты исследования могут быть применены для разработки образовательных программ, ориентированных на формирование навыков научного дискурса, освоение международной терминологии и преодоление терминологической асимметрии русскоязычной и англоязычной логопедии.

1 Алмазова А. А. Профессиональная лингвистическая подготовка учителей-логопедов в системе высшего образования : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2019. 46 с. URL: https://www.logo-mpgu.ru/assets/files/2020/almazova_avtoreferat_dpn.pdf (дата обращения: 21.08.2024); Филатова И. А. Взаимодействие между личностью и профессией педагога-дефектолога // Специальное образование и социокультурная интеграция. 2023. № 6. С. 232–236. URL: https://old.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2023/12/22/sbornik_soiso_2023_232-236.pdf (дата обращения: 21.08.2024); Китик Е. Е. Виртуальные практики – современный инструмент подготовки логопедов // Дефектологическая наука – практике: материалы I Всерос. съезда дефектологов. М. : Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 2016. С. 112–117.

2 О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования : Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2023 № 343 [Электронный ресурс] // Президент России : офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/49210 (дата обращения: 21.08.2024).

3 Яхьяева К. М. Методика предметно-языкового интегрированного обучения иноязычному чтению студентов технического вуза: английский язык : автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2021. 24 с.

4 Алмазова А. А., Андерсен И. В. Методический потенциал тезауро-корпусной модели для обучения иноязычному научному дискурсу студентов-логопедов // Язык и коммуникация в контексте культуры: труды Междунар. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону : Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2024. С. 247–251.

5 Амерханова О. О. Обучение аспирантов иноязычному письменному научному дискурсу на основе тандем-метода (английский язык) : дис. ... канд. пед. наук. Тамбов, 2018. 199 с. https://elibrary.ru/ymbcgh; Харапудченко О. В. Обучение студентов магистратуры устному иноязычному научному дискурсу на основе интерактивной технологии : дис. ... канд. пед. наук. Томск, 2022. 164 с. https://elibrary.ru/fqeylk; Черемисинова Р. А. Методика формирования иноязычной письменной дискурсивной компетенции у обучающихся вуза : дис. ... канд. пед. наук. 2017. 221 с. https://elibrary.ru/jontmg

6 Амерханова О. О. Обучение аспирантов иноязычному письменному научному дискурсу на основе тандем-метода (английский язык) : дис. ... канд. пед. наук.

7 Бим И. Л. Цели и содержание обучения иностранным языкам. Общий подход к их рассмотрению // Методика обучения иностранным языкам: традиция и современность ; под ред. А. А. Миролюбова. Обнинск : Титул, 2010. С. 26–34. URL: https://3800035.есимп.рф/upload/3949/files/fe/ac/feac54ff30981d2373a0974cd5985779.pdf (дата обращения: 21.08.2024).

8 Вейдт В. П. Формирование профессионального тезауруса педагога в системе непрерывного профессионального образования : дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2016. 235 с.; Adopting the Thesaurus Approach to Develop Textual Competence among International Students while Teaching a Language for Special Purposes: Experience from Russian and Belarusian Higher Institutions / K. A. Girfanova [et al.] // Integration of Engineering Education and the Humanities: Global Intercultural Perspectives. IEEHGIP 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. Cham : Springer. 2022. P. 14–22. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11435-9_2

9 Marzano R. J., Kendall J. S. The New Taxonomy of Educational Objectives. Thousand Oaks : Corwin Press, 2006. 224 p.; Bloom’s Taxonomy of Learning Domains // Encyclopedia of the Sciences of Learning. Boston : Springer, 2012. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_3340

10 Харапудченко О. В. Обучение студентов магистратуры устному иноязычному научному дискурсу на основе интерактивной технологии : дис. ... канд. пед. наук.

About the authors

Anna A. Almazova

Moscow Pedagogical State University

Author for correspondence.

Email: aa.almazova@mpgu.su

ORCID iD: 0000-0002-7042-6037

SPIN-code: 4324-5083

Scopus Author ID: 57201726878

ResearcherId: HJA-0781-2022

Dr.Sci. (Ped.), Head of the Chair of Speech Therapy, Director of the Institute of Childhood

Russian Federation, 1, bld. 1 Malaya Pirogovskaya St., Moscow 119435Irina V. Andersen

Moscow Pedagogical State University

Email: irinaandersen2@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5734-5208

SPIN-code: 8193-3680

https://el.mpgu.su/my/

Senior Lecturer of the Chair of Speech Therapy

Russian Federation, 1, bld. 1 Malaya Pirogovskaya St., Moscow 119435References

- Alfano A.R., Medina A.M., Moore S. Preparing Culturally and Linguistically Diverse Students to Work with Culturally and Linguistically Diverse Populations: A Program Design and Student Outcomes Study. Teaching and Learning in Communication Sciences and Disorders. 2021;5(3). https://doi.org/10.30707/TLCSD5.3.1649037688.612332

- Guiberson M., Vigil D. Speech-Language Pathology Graduate Admissions: Implications to Diversify the Workforce. Communication Disorders Quarterly. 2020;42(3):145–155. https://doi.org/10.1177/1525740120961049

- Meeks J.C. Native American Speech-Language Pathology Assistants: Expanding Culturally Responsive Services in Reservation Schools. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 2023;54(2):395–408. https://doi.org/10.1044/2022_lshss-22-00081

- Chaitow L., McCabe P., Munro N., Purcell A. Language and Early Literacy Professional Development: A Complex Intervention for Early Childhood Educators and Speech-Language Pathologists. International Journal of Speech-Language Pathology. 2023;25(5):656–666. https://doi.org/10.1080/17549507.2022.2115136

- Kukushkina O.I. [Digital Tools for the Formation of Professional Skills of Special Education Teachers]. Almanakh Instituta korrektsionnoi pedagogiki. 2021;43(1):11–32. (In Russ.) Available at: https://alldef.ru/ru/articles/almanac-43/digital-tools-for-the-formation-of-professional-skills-of-special-teachers (accessed 21.08.2024).

- Almazova A.A., Novitskaia I.V. Development of Foreign Language Discourse Competence in Postgraduate Students Trained in the Field of Special Education. Science and School. 2021;(1):92–103. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.31862/1819-463X-2021-1-92-103

- Almazova A.A., Filatova Yu.O., Novitskaia I.V. The Current State, Problems and Prospects of Master’s Degree Programs in Speech-Language Pathology in Russia. Strategies for Policy in Science and Education. 2022;30(1):59–69. https://doi.org/10.53656/str2022-1-3-cur

- Rose H., McKinley J., Galloway N. Global Englishes and Language Teaching: A Review of Pedagogical Research. Language Teaching. 2021;54(2):157-189. https://doi.org/10.1017/S0261444820000518

- Budiman B., Ishak J.I.P., Rohani R., Lalu L.M.H., Jaelani S.R.J.M. Enhancing English Language Proficiency: Strategies For Improving Student Skills. Journal of Scientific Research, Education, and Technology. 2023;2(3):1118–1123. https://doi.org/10.58526/jsret.v2i3.205

- De Wit H., Altbach P.G. Internationalization in Higher Education: Global Trends and Recommendations for Its Future. Policy Reviews in Higher Education. 2021;5(1):28–46. https://doi.org/10.1080/23322969.2020.1820898

- Finardi K.R., Amorim G.B., Sarmento S. Internationalization of Higher Education and the Role of Languages: Insights from the Global North and the Global South. Education and Linguistics Research. 2024;10(1):18–46. https://doi.org/10.5296/elr.v10i1.22006

- Komochkina E.A., Selezneva T.V. FLT in a Non-Linguistics University with the ADDIE Model of Instructional Design. Rhema. 2023;(3):80–96. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.31862/2500-2953-2023-3-80-96

- Akulenko Y.G. Psychological and Pedagogical Conditions for Forming Motivation for Learning Foreign Languages by Students of Non-Linguistic Universities in the Intercultural Aspect. Pedagogy and Psychology: Theory and Practice. 2022;(1):5–13. EDN: https://www.elibrary.ru/tjrbgq

- Nozdrov P.A. Development of Professional Foreign Language Communicative Competence among Undergraduate Students in the Field of Pedagogical Education. Concept. 2022;(9):1–16. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.24412/2304-120X-2022-11060

- Gairbekova P.I. Current Problems of Digitalization of Education in Russia. Modern Problems of Science and Education. 2021;(2). (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17513/spno.30673

- Ivanova L.A., Kravchenko T.A. [Toward the Issue of Discourse and Discursive Competence in Foreign Language Teaching at Higher Education Institution]. Na peresechenii yazykov i kultur. Aktualnye voprosy gumanitarnogo znaniya. 2023;(1):185–194. (In Russ.) https://elibrary.ru/ijvyig

- Amerkhanova O.O. Teaching Writing Discourse in the Goals of Foreign Language Teaching in Post-Graduate Programs. Tambov University Review. Series: Humanities. 2016;21(10):44–55. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2016-21-10(162)-44-55

- Margolin A. General Characteristics of Discursive Competence as a Pedagogical Problem. The Scientific Notes of the Pedagogical Department. 2022;(51):39–46. https://elibrary.ru/ntdcht

- Zimnyaya I.A. [Key Competences – A New Paradigm of Education Result.]. Eksperiment i innovatsii v shkole. 2009;(2):7–14. (In Russ.) Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-novaya-paradigma-rezultata-obrazovaniya (accessed 21.08.2024).

- Vyatyutnev M.N. [The Concept of Language Competence in Linguistics and Foreign Language Teaching Methodology]. Inostrannye yazyki v shkole. 2014;(4):67–76. (In Russ.) https://elibrary.ru/sbyztr

- Mockiene L., Rackevičienė S., Usinskiene O. Integrating Corpus Analysis Tools and Practices for Terminology Studies in ESP Courses. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2022;10(3):547–556. https://doi.org/10.22190/JTESAP2203547M

- Gorbunov A.G. Approach to Voice Discourse Competence Development by Students of Non-Language Higher Education Institutions. Kazan Pedagogical Journal. 2013;(4):150–158. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://kpedj.ru/volumes/2013-4-99/ (accessed 21.08.2024).

- Duli B., Ramana L. Revitalizing the Concept of Vocabulary Teaching in Professional Education. International Journal of Language and Linguistics. 2021;9(3):92–99. https://doi.org/10.11648/j.ijll.20210903.14

- Nurlybaeva G. The Creation of International Collaborative Governance Discourse during the Process of Teaching Vocabulary at the University. Teaching Public Administration. 2021:40(3):422–435. https://doi.org/10.1177/01447394211058165

- Fairclough N. Critical Discourse Analysis. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) 2001;7:452–487. Available at: https://www.researchgate.net/publication/281506450_Critical_Discourse_Analysis (accessed 21.08.2024).

- Obdalova O.A., Minakova L.Yu. Interconnection of Cognitive and Communicative Aspects in Teaching Foreign Language Discourse. Philology. Theory and Practice. 2013;(7–1):148–153. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://www.gramota.net/article/phil20131041/fulltext (accessed 21.08.2024).

- Grigorenko S.E., Sagalaeva I.V. Basic Statements and Criteria of Communicative-Cognitive Training Foreign Languages. Pedagogical Education in Russia. 2014;(8):261–265. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://pedobrazovanie.ru/archive/5654556/8/osnovnye-polozheniya-i-kriterii-kommunikativno-kognitivnogo-obucheniya-inostrannomu-yazyku (accessed 21.08.2024).

- Romanova E.N. On the Methods of Assessing the Quality of Translation in the Process of Training Future Translators. International Research Journal. 2022;(4):111–113. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.118.4.051

Supplementary files