Integrating Visualisation Tools into the Text of an Original Research Manuscript: Lexical Bundles and Textual Comments

- Autores: Tikhonova E.V.1, Mezentseva D.A.2

-

Afiliações:

- MGIMO University

- Financial University under the Government of the Russian Federation

- Edição: Volume 29, Nº 2 (2025)

- Páginas: 316-338

- Seção: Академическое письмо

- ##submission.dateSubmitted##: 30.01.2025

- ##submission.dateAccepted##: 14.04.2025

- ##submission.datePublished##: 12.08.2025

- URL: https://journal-vniispk.ru/1991-9468/article/view/278481

- DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.029.202502.316-338

- EDN: https://elibrary.ru/zcwocr

- ID: 278481

Citar

Texto integral

Resumo

Introduction. Correct and meaningful integration of tables, graphs and other visual elements into the text of the original research manuscript significantly increases its readability index and improves the perception of complex concepts and empirical data. However, many authors face difficulties in choosing the best ways to mention and describe visualisation tools, which leads to textual redundancy or insufficient informative text. The aim of this study was to identify the most effective strategies for integrating visualisation tools into academic text by analysing textual references to visual elements.

Materials and Methods. A corpus of 80 scientific articles (empirical and review articles) published in Russian, British and American journals indexed by the international database Scopus was analysed. The study included the evaluation of 432 visualisation units (tables and figures) and their 470 mentions, which were analysed in terms of their integration into the text of manuscripts. To evaluate the ways of mentioning and describing visualisations, a comprehensive procedure was applied, including search and selection of articles, extraction of raw data, their coding, analysis and systematisation.

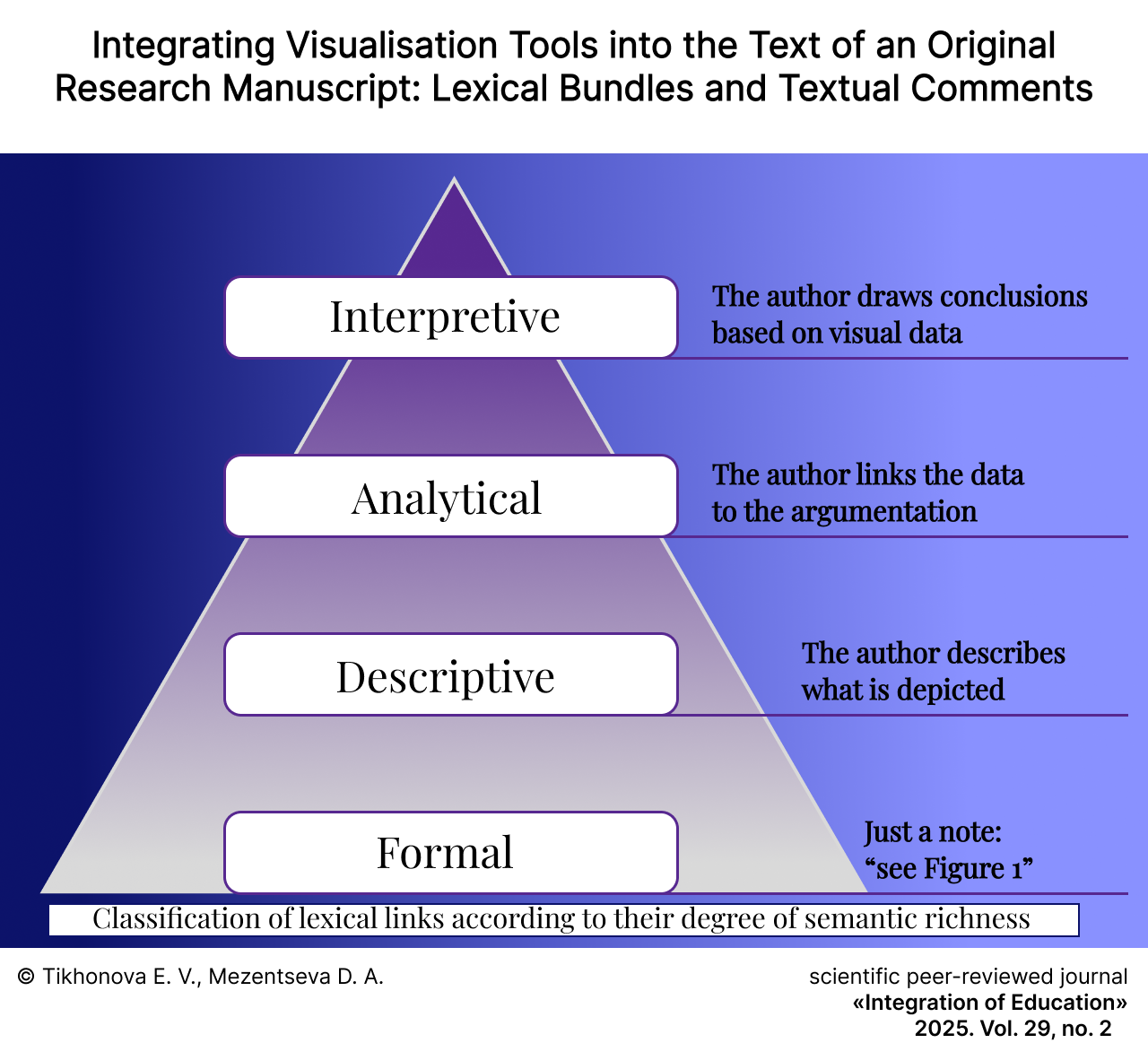

Results. The study confirmed that the existing classifications of lexical bundles act as precursors and guides to Hyland’s functional typology of lexical bundles, which is the most effective for analysing the mechanisms of integrating visual elements into a scientific text. The analysis of the corpus of scientific articles allowed to trace three main groups of Hyland’s lexical bundles: research-oriented, text-oriented, and participant-oriented, and to analyse the effectiveness of their references to visualization tools. The most frequent references were to the order of presentation, quantitative data and descriptive visualisations. However, it was found that later classifications, no longer focusing on lexical bundles but on the general textual commentary of visual elements, did not maximise the functionality and meaningful integration of visualisation tools in scientific texts. As a result, a new, content-driven classification of textual references to visualisation tools was described, which includes formal, descriptive, analytical and interpretative types.

Discussion and Conclusion. The obtained results demonstrate that it is the combination of effective lexical links and meaningful textual references that can lay the foundation for the formation of a systematic approach to the effective integration of visual elements into the text of academic publications. Such symbiosis allows to significantly reduce the redundancy of the text, increase its functionality and enhance the informative and persuasive nature of academic discourse. The developed classification is recommended as a methodological tool for authors and editors seeking to optimise scientific communication.

Palavras-chave

Texto integral

Effective integration of visualization into the text of the original research manuscript

Sobre autores

Elena Tikhonova

MGIMO University

Autor responsável pela correspondência

Email: etihonova@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-8252-6150

Código SPIN: 6460-4083

Scopus Author ID: 57208387246

Researcher ID: B-1951-2015

Cand.Sci. (History), Associate Professor

Rússia, 76 Prospekt Vernadskogo, Moscow 119454Daria Mezentseva

Financial University under the Government of the Russian Federation

Email: mezenceva.d@mail.ru

ORCID ID: 0009-0004-3330-5289

Código SPIN: 1959-3889

Scopus Author ID: 58991687200

Researcher ID: IQV-8025-2023

Lecturer of the Chair of the English Language and Professional Communication

Rússia, 49 Leningradskii Prospekt, Moscow 125167Bibliografia

- De Koning B.B., van der Schoot M. Becoming Part of the Story! Refueling the Interest in Visualization Strategies for Reading Comprehension. Educational Psychology Review. 2013;25(2):261–286. https://doi.org/10.1007/s10648-013-9222-6

- Tikhonova E., Raitskaya L. Data Commentary in Research Publications: A Systematic Scoping Review. Journal of Language and Education. 2024;10(3):5–24. https://doi.org/10.17323/jle.2024.23769

- Moghaddasi S., Graves H.A.B., Graves R., Gutierrez X. “See Figure 1”: Visual Moves in Discrete Mathematics Research Articles. English for Specific Purposes. 2019;56:50–67. https://doi.org/10.1016/j.esp.2019.08.001

- Liu L., Jiang F., Du Z. Figure Legends of Scientific Research Articles: Rhetorical Moves and Phrase Frames. English for Specific Purposes. 2023;70:86–100. https://doi.org/10.1016/j.esp.2022.11.005

- Wu J., Zhao C.G., Lu X., Jin T. A Rhetorical Function and Phraseological Analysis of Commentaries on Visuals. English for Specific Purposes. 2024;73:33–45. https://doi.org/10.1016/j.esp.2023.09.001

- Hyland K. Academic Clusters: Text Patterning in Published and Postgraduate Writing. International Journal of Applied Linguistics. 2008;18(1):41–62. https://doi.org/10.1111/j.1473-4192.2008.00178.x

- Du Z., Jiang F., Liu L. Profiling Figure Legends in Scientific Research Articles: A Corpus-Driven Approach. Journal of English for Academic Purposes. 2021;54:101054. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2021.101054

- Tikhonova E.V., Mezentseva D.A. Wordiness in Academic Writing: A Systematic Scoping Review. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics. 2024;10(1):133–157. https://doi.org/10.18413/2313-8912-2024-10-1-0-8

- Tikhonova E.V., Kosycheva M.A., Mezentseva D.A. Ineffective Strategies in Scientific Communication: Textual Wordiness vs. Clarity of Thought in Thesis Conclusion Section. Integration of Education. 2024;28(2):249–265. https://doi.org/10.15507/1991-9468.115.028.202402.249-265

- Dhobi S. What, How and Why Academic Writing? Historical Journal. 2024;15(2):74–82. https://doi.org/10.3126/hj.v15i2.70674

- Supriyadi T., Saptani E., Rukmana A., Suherman A., Alif M.N., Rahminawati N. Students’ Technological Literacy to Improve Academic Writing and Publication Quality. Universal Journal of Educational Research. 2020;8(11B):6022–6035. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.082238

- Tikhonova E.V., Kosycheva M.A., Golechkova T.Y. Research Article Discussion Moves and Steps in Papers on Medicine: Academic Literacy and Respect for Readers. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics. 2023;9(2):97-128. https://doi.org/10.18413/2313-8912-2023-9-2-0-6

- Baumer E.P., Snyder J., Gay G. Interpretive Impacts of Text Visualization. ACM Transactions on Computer-Human Interaction. 2018;25(4):1–26. https://doi.org/10.1145/3214353

- Börner K., Bueckle A., Ginda M. Data Visualization Literacy: Definitions, Conceptual Frameworks, Exercises, and Assessments. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2019;116(6):1857–1864. https://doi.org/10.1073/pnas.1807180116

- Franconeri S.L., Padilla L.M., Shah P., Zacks J.M., Hullman J. The Science of Visual Data Communication: What Works. Psychological Science in the Public Interest. 2021;22(3):110–161. https://doi.org/10.1177/15291006211051956

- Ariga K., Tashiro M. Change in the Graphics of Journal Articles in the Life Sciences Field: Analysis of Figures and Tables in the Journal “Cell”. History and Philosophy of the Life Sciences. 2022;44(3):33. https://doi.org/10.1007/s40656-022-00516-9

- Chettiar S.F., Godwins K.C. Role of Ideation and Visualization in Developing Writing Skills among Students. International Journal for Multidisciplinary Research. 2024;6(1):1–7. https://doi.org/gtgs4x

- Biber D., Conrad S., Cortes V. If You Look at…: Lexical Bundles in University Teaching and Textbooks. Applied Linguistics. 2004;25(3):371–405. https://doi.org/10.1093/applin/25.3.371

- Hyland K., Jiang F. Academic Lexical Bundles: How Are They Changing? International Journal of Corpus Linguistics. 2018;23(4):383–407. https://doi.org/10.1075/ijcl.17080.hyl

- Ahmed A.A., Ariannejad A. A Comparative Study of Lexical Bundles in Linguistics and Biology Ph.D. Dissertations. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics. 2024;10(1):47–60. https://doi.org/10.18413/2313-8912-2024-10-1-0-4

- Richter K.G., Lotfi Gaskaree B., Mirzai M. A Functional Analysis of Lexical Bundles in the Discussion Sections of Applied Linguistics Research Articles: A Cross-Paradigm Study. Russian Journal of Linguistics. 2022;26(3):625–644. https://doi.org/10.22363/2687-0088-27752.

- Tenbrink T., Maas A. Efficiently Connecting Textual and Visual Information in Operating Instructions. IEEE Transactions on Professional Communication. 2015;58(4):346–366. https://doi.org/10.1109/TPC.2016.2517451

Arquivos suplementares