Societal Well-Being Perceptions and Social Justice Assessments among Russian University Students: the Nature of the Relationship in the Context of New Challenges

- Authors: Dadaeva T.M.1, Kasatkina N.P.2,1, Shumkova N.V.1

-

Affiliations:

- National Research Mordovia State University

- Leading Researcher at the Scientific Center for Socio-Economic Monitoring

- Issue: Vol 33, No 2 (2025)

- Pages: 294 - 315

- Section: Social Structure, Social Institutes and Processes

- Submitted: 13.12.2024

- Accepted: 02.06.2025

- Published: 30.06.2025

- URL: https://journal-vniispk.ru/2413-1407/article/view/273143

- DOI: https://doi.org/10.15507/2413-1407.033.202501.294-315

- EDN: https://elibrary.ru/vohyii

- ID: 273143

Cite item

Full Text

Abstract

Introduction. The study of societal well-being perceptions and social justice assessments among Russian university students is necessitated by the impact of regional inequality (including quality of life) on youth life trajectories, potential risks of social tension, and insufficient research on the mediating mechanisms linking these constructs. The study aims to analyze components of societal well-being and the nature of their connection with conceptions of social justice among Russian students, along with regional characteristics of this interrelationship.

Materials and Methods. An online survey was conducted (October-November 2024; n = 1.209 full-time students) across four regions with differing quality of life: Moscow Oblast, Tatarstan, Mordovia, and Kalmykia. Societal well-being was measured through indices of social well-being, future expectations, social trust, and anxiety. Satisfaction with social justice was assessed on a 5-point scale. Descriptive statistics, correlation analysis, regression analysis, and the Sobel test were employed.

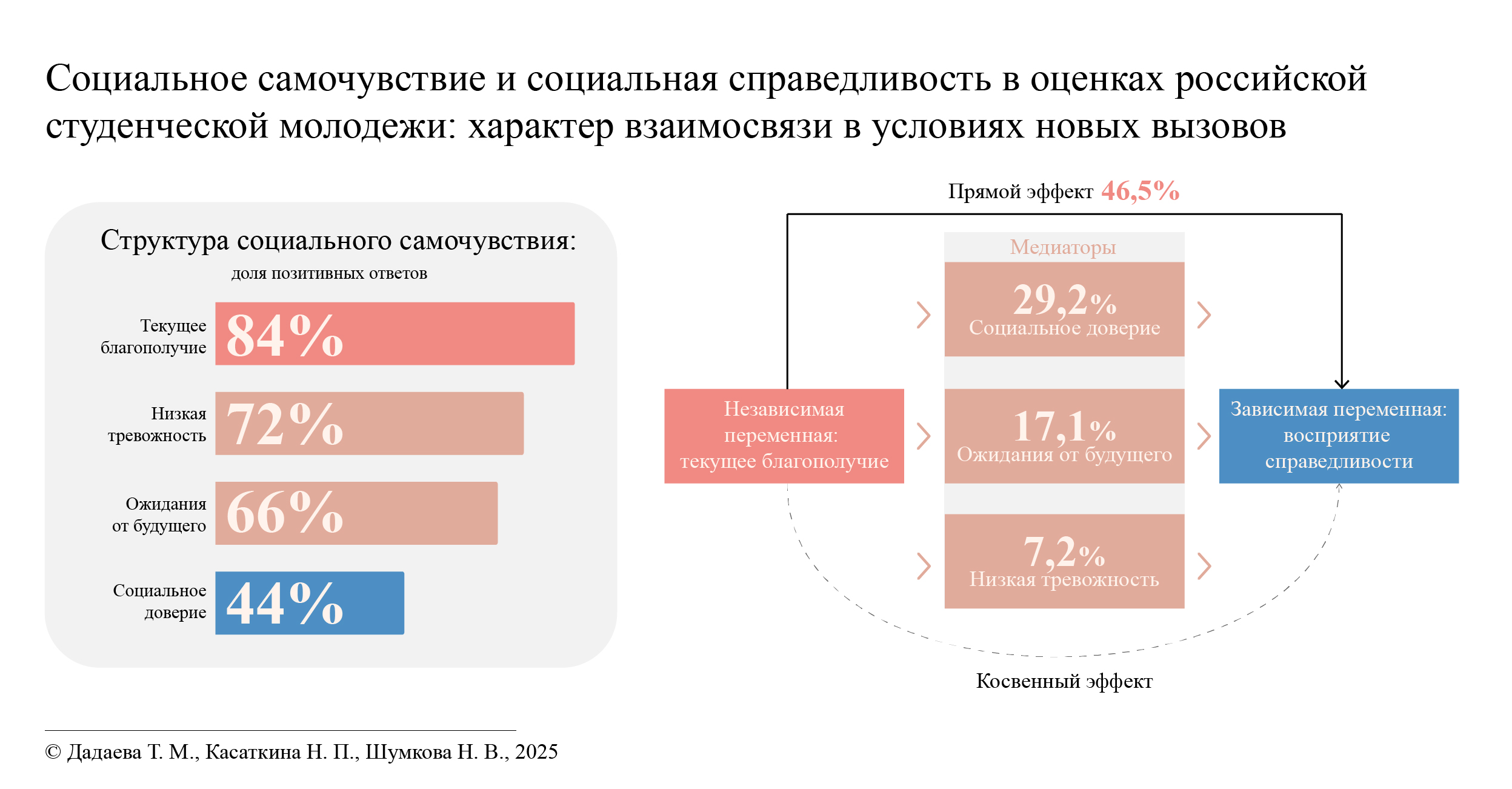

Results. The composite index of student societal well-being revealed polarization: 54 % of respondents were categorized as having “good”/“excellent” well-being, while 18 % reported “poor” well-being. Within the structure of societal well-being, positive assessments of current well-being predominated (84 %), whereas social trust demonstrated lower levels (44 %). A strong positive correlation was identified between subjective well-being and perceptions of social justice (ρ = 0.63; p < 0.001). The regression model (R² = 0.216; p < 0.001) confirmed the influence of social trust (β = 0.220), and the Sobel test verified its mediating role (accounting for 29.2 % of the effect). Regional differentiation in normative conceptions of justice was identified, correlating with the objective quality of life in the regions and the societal well-being of students.

Discussion and Conclusion. The connection between societal well-being and justice perceptions is confirmed. The low level of societal well-being among 18 % of youth and regional differences highlight the need to address challenges in strengthening social trust, providing targeted support for vulnerable student groups, and accounting for territorial specificities. Longitudinal studies of the relationship between societal well-being and justice conceptions present a promising research direction

Full Text

Введение

В современных условиях внешнеполитического напряжения, изменения внутренних процессов в стране возрастает актуальность измерения влияния последних на социальное самочувствие молодежи. Исследователи отмечают углубление социальной дифференциации в молодежной среде как по материальному положению, так и по обладанию образовательными и культурными ресурсами, необходимыми для старта и выстраивания жизненной траектории [1]. Качество высшего образования становится социально обусловленной привилегией, поскольку система стратифицируется, ограничивая доступность обучения в вузе для абитуриентов из наименее обеспеченных семей1.

Ученые также выявляют влияние прекаризации на уровень жизни и положение российской молодежи в сфере занятости [2]. Студенчество, с одной стороны, обладает высоким потенциалом благодаря возрасту и образованию, но, с другой стороны, подвержено рискам социализации (по сравнению с трудящимися аналогичной возрастной категории) и жесткой конкуренции за привлекательные рабочие места.

Наше государство проводит активную социальную политику по поддержке молодежи, однако последняя сталкивается с целым рядом проблем по базовым аспектам качества жизни (в частности, по жилищной обеспеченности), возможностям социальной мобильности (доступности хороших рабочих мест, качественного образования и т. д.), что способствует возрастанию неудовлетворенности социальной справедливостью в обществе. Так, по данным И. С. Шаповаловой, И. Н. Валиевой, почти каждый третий представитель молодежи региона (Белгородская область, 2022 г.) в той или иной степени не удовлетворен уровнем социальной справедливости в обществе [3].

Одним из интегральных показателей субъективно-эмоциональной оценки восприятия молодежью социальных процессов в обществе выступает социальное самочувствие. Изучению социального самочувствия жителей России посвящено много работ, однако его эмпирическое измерение в контексте социальной справедливости рассматривается недостаточно. Практическая значимость подобного исследования обусловлена не только актуальностью методологической проблемы, связанной с выявлением наиболее значимых компонентов социального самочувствия молодежи, но и важностью анализа его детерминант.

Задачи настоящего исследования таковы: выявить компоненты социального самочувствия студенческой молодежи России, установить характер их связи с представлениями о социальной справедливости, определить силу прямого и опосредованного влияния этих компонентов на оценку справедливости, а также проанализировать региональную специфику представлений о социальной справедливости в условиях дифференциации качества жизни.

Обзор литературы

Многочисленные исследования рассматривают социальное самочувствие как комплексную категорию. Ученые активно разрабатывали теоретико-методологические подходы к ее пониманию и содержательному наполнению. В одних случаях в качестве важнейших показателей рассматривались субъективная оценка условий жизни, отношение к экономической политике и в целом к вектору развития страны, доверие к институтам и т. д. [4]; в других – акцент делался на субъективно-эмоциональном благополучии, измеряемом через удовлетворенность жизнью, уровни тревожности, социального оптимизма2 [5; 6].

Среди комплекса факторов, определяющих социальное самочувствие, ведущую роль играет социально-экономическое неравенство [7; 8]. Как показано в ряде исследований, рост неравенства провоцирует статусную тревогу и подрывает веру в честность системы, что прямо влияет на субъективное ощущение благополучия3.

Социальное самочувствие молодежи имеет особенности. По сравнению с более старшими возрастными группами, «…молодые люди значительно чаще воспринимают свое социальное положение как высокое или среднее» [9: 36]. Доминирующее влияние при этом оказывает материальная составляющая: «…чем ниже уровень материального благосостояния, тем с большей тревогой и неуверенностью молодые люди смотрят в будущее» [10: 67]. Также значимы ситуация на рынке труда; перспективы трудоустройства и способность адаптироваться к изменяющимся условиям [11]; качество семейных отношений, которые «…обеспечивают социальный контекст, способствующий развитию здоровой личности, адекватных социальных компетенций и способности к социальной адаптации»4 [12: 49].

Социальную справедливость, как и социальное самочувствие, можно отнести к сложно измеряемым категориям ввиду многоаспектности (поскольку она может выступать интегральной оценкой всех элементов социальной системы), контекстуальности (оценки зависят от сложившихся в обществе институтов, норм и практик) и неустойчивости во времени в связи с изменением социально-политических и экономических отношений [13]. Она операционализируется через три аспекта: распределительный (справедливость доступа к ресурсам, таким как образование и здравоохранение), процессуальный, или процедурный, (фокусируется на процессе принятия решений о распределении благ) и интерактивный (предполагающий уважение в межличностных взаимодействиях) [14; 15].

Зарубежные и отечественные исследования подтверждают, что представления о социальной справедливости в общественном сознании тесно связаны с восприятием проблем неравенства, в частности дифференциации доходов и возможностей [16–18]; прозрачности функционирования институтов и реализации принципа равенства перед законом5; соответствия/несоответствия нормативных представлений о должном устройстве общества наблюдаемым реалиям [19]; наличием эмоциональной поддержки в межпоколенческих взаимодействиях [20] и др.

Распределительная (дистрибутивная) справедливость гораздо чаще находится в фокусе внимания ученых. В современных работах рассматриваются три ключевых принципа распределения: эгалитаристский (достижение максимально возможного равенства), меритократический (справедливость по заслугам, индивидуальным достижениям), потребностный (удовлетворение базовых потребностей). В центре дистрибутивной концепции – два вида неравенства: достижительное (неравенство усилий) и аскриптивное (неравенство возможностей) [17; 21; 22]. Их соотношение в общественных представлениях определяет оценку социальной справедливости/несправедливости.

В основе неравенства лежит механизм сравнения. Так, в регионах с экстремально высоким индексом Джини (> 0,5) уровень счастья снижается даже при высоком валовом внутреннем продукте, хотя при средних значениях индекса его отрицательное влияние на уровень счастья не обнаруживается [23]. В то же время индивиды могут адаптировать ожидания, принимая неравенство как врéменное явление (концепция туннельного эффекта)6. В этом случае оно интерпретируется как сигнал будущих возможностей и у людей крепнет уверенность в наличии перспективы повысить свой статус. Поэтому меритократические общества более толерантны к неравенству.

Важно подчеркнуть, что кросс-культурные исследования выявляют вариации в предпочтениях как типов распределительной справедливости, так и факторов социального неравенства. Например, в Китае ключевым фактором неравенства возможностей выступает система регистрации (hukou) [17], а в России – доступ к образованию и первичному рынку труда [18].

Представления о справедливости неодинаковы в разных социальных группах, главным образом они зависят от возраста и уровня жизни [24]. Особенность представлений молодежи заключается в более лояльных по сравнению со взглядами старшего поколения оценках: «…наименее склонна оценивать российское общество как несправедливое именно группа наиболее молодых (14–17 лет), затем с возрастом вероятность такой оценки увеличивается» [18: 104; 25]. Максимально чувствительными аспектами социального неравенства для молодежи служат доступность жилья, получение качественного образования [16] и уровень доходов.

Современная российская молодежь считает социальную дифференциацию по заслугам справедливой, однако одновременно она ориентирована на государственное обеспечение равных стартовых возможностей [26]. Это отражает конфликт между индивидуалистическими ценностями и коллективистскими ожиданиями7.

Таким образом, представления о социальной справедливости и социальное самочувствие индивидов достаточно изучены по отдельности и демонстрируют общность детерминирующих факторов. Во взаимосвязи эти категории также рассматриваются. В частности, выявлено, что социальная справедливость оказывает положительное влияние на физическое, гедонистическое и эвдемонистическое благополучие человека, его приверженность локальному сообществу8 [27].

В настоящем исследовании проанализирована обусловленность представлений студенческой молодежи о социальной справедливости рефлексивными компонентами социального самочувствия, а именно субъективными оценками текущего жизненного положения, характером прогностических ожиданий, устойчивостью социальных связей, доверием к социальным институтам и обществу, уровнем стресса и тревожности. Это позволяет существенно углубить содержательную интерпретацию факторов формирования представлений о справедливости.

Особую значимость такой анализ приобретает применительно к студенческой среде, для которой характерна высокая рефлексивность общественного сознания. Изучение указанных взаимосвязей открывает перспективы для понимания механизмов социальной стабильности через призму социального самочувствия различных слоев общества.

Материалы и методы

Настоящее исследование опирается на данные социологического опроса, проведенного в октябре-ноябре 2024 г. в четырех субъектах Российской Федерации. Их отбор осуществлялся по принципу контрастности социально-экономических показателей на основе рейтинга качества жизни9. Группу регионов с высокими показателями развития составили Московская область (74,3 балла, 3-я позиция) и Республика Татарстан (70,2 балла, 4-я позиция); с низкими – Республика Мордовия (47,2 балла, 50-я позиция) и Республика Калмыкия (31,2 балла, 79-я позиция)10.

Процедура формирования выборочной совокупности была реализована по многоступенчатой схеме. Первоначально осуществлялся целенаправленный отбор регионов, обеспечивавший максимальный контраст социально-экономических условий. На втором этапе в каждом субъекте определялись по два государственных университета (крупнейший классический вуз и ведущее профильное образовательное учреждение). Затем проводилось квотирование респондентов по направлениям подготовки с учетом реальной структуры данного контингента: общественные науки (44 %), медицинские специальности (37 %), инженерно-технические дисциплины (19 %). Финальный этап рекрутинга основывался на принципах доступной выборки (convenience sampling): опрашивались студенты дневных отделений, присутствовавшие на аудиторных занятиях в период сбора сведений и выразившие добровольное согласие на участие в опросе. Для коррекции части потенциального смещения от доступной выборки применялось постстратификационное взвешивание по полу и курсу обучения.

Выборку исследования составили 1 209 респондентов – студентов дневных отделений вузов из четырех названных регионов. Социально-демографический профиль участников характеризуется следующими показателями: гендерным соотношением (юношей 52 %, девушек 48 %), возрастным распределением (младше 21 года – 59 %, 21 год и старше – 41 %), семейным статусом (состоят в официальном браке – 9 %, не зарегистрировали союз – 11 %, холосты – 80 %), образовательным уровнем (ступень бакалавриата – 55 %, специалитета – 45 %). Важными ограничениями выборочного дизайна, влияющими на интерпретацию и обобщаемость результатов, явились узкий охват регионов, невключение контингента частных вузов и малых факультетов, а также потенциальное смещение в сторону лиц с высокой академической посещаемостью.

Концептуальные основания исследования базируются на предложенной Л. Е. Петровой трактовке социального самочувствия, где данный феномен интерпретируется как рефлексивный синдром сознания, раскрывающий «…соотношение притязаний субъекта и степени удовлетворения его потребностей»11.

Операционализация социального самочувствия выполнялась с помощью индексного подхода с адаптацией методического инструментария Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Центра изучения социокультурных изменений Института философии Российской академии наук и Фонда «Общественное мнение».

Измерение социального самочувствия включало в себя оценку следующих четырех компонентов:

1) индекса текущего благополучия (оценка ситуации в стране, удовлетворенность жизнью в целом, самоидентификация как счастливого человека),

2) индекса ожиданий от будущего (оценка перспектив развития России через 3–5 лет, обобщенный жизненный прогноз, опасения относительно обеспечения базовых потребностей),

3) индекса социального доверия (восприятие уровня сплоченности общества, готовность к межличностному доверию, выбор институтов для защиты личных интересов),

4) индекса тревожности (ощущение личной безопасности в контексте специальной военной операции (СВО), доминирующие эмоциональные состояния).

Методика расчета индексов основывалась на формуле нормализации:

I = (∑x1, x2, ... , xn) / ∑r, где x1, x2, ... , xn – ранг ответа, r – максимальное значение суммы индикаторов.

Сводный индекс социального самочувствия (СИСС) вычислялся как среднее арифметическое значение частных индексов в диапазоне от –100 до 100. Надежность сводного индекса подтверждена приемлемым уровнем внутренней согласованности (α Кронбаха12 = 0,746).

Содержательная интерпретация осуществлялась через выделение четырех категорий: показателей ниже 0, что соответствовало «плохому» самочувствию, 0–20 – «удовлетворительному», 21–50 – «хорошему», значения выше 50 трактовались как «отличное» самочувствие.

Операционализация представлений о социальной справедливости реализовывалась на основе учета трех аспектов: удовлетворенности уровнем социальной справедливости, нормативных установок относительно справедливого общества и оценки динамики справедливости общества за последние три года.

Аналитическая стратегия включала в себя последовательное применение дескриптивного анализа распределений ответов, корреляционного исследования (с помощью коэффициента ранговой корреляции по Спирмену), множественного линейного регрессионного моделирования и анализа опосредующих эффектов (медиации) с верификацией через тест Собеля13. При анализе таблиц сопряженности привлекались стандартизированные остатки с поправкой на множественные сравнения. Техническая обработка данных выполнялась в IBM SPSS Statistics 28 с использованием процедур взвешивания для минимизации систематических ошибок.

Результаты исследования

Социальное самочувствие студенчества. Большинство студентов (53 %) в той или иной степени положительно оценивают ситуацию в стране. На вопрос «Оцените, насколько Вас устраивает Ваша жизнь в целом?» 49 % респондентов ответили «полностью устраивает». Считают себя счастливыми 80 % опрошенных («да» – 42 %, «скорее да» – 38 %). Интегрированный показатель индекс текущего благополучия свидетельствует о распространенности позитивных оценок (84 %) (табл. 1).

Таблица 1. Распределение нормализованных индексов по категориям социального самочувствия (n = 1 209 респондентов, шкала от –100 до 100), %

Table 1. Distribution of Normalized Indices by Societal Well-Being Categories (n = 1.209 Respondents, Scale: –100 to 100), %

Индекс / Index | Негативные оценки (< 0) / Negative assessments (< 0) | Позитивные оценки (> 0) / Positive assessments (> 0) |

Текущее благополучие / Current well-being | 16 | 84 |

Ожидания от будущего / Future expectations | 34 | 66 |

Социальное доверие / Social trust | 31 | 44 |

Тревожность (инвертированный) / Anxiety (Inverted) | 19 | 72 |

Примечания / Notes. 1. Негативные и позитивные оценки рассчитаны как доля респондентов с индексами < 0 и > 0 соответственно / Negative and positive assessments represent the proportion of respondents with indices < 0 and > 0, respectively.

- Нейтральные ответы (индекс = 0) исключены для анализа полярных позиций / Neutral responses (index = 0) were excluded to analyze polarized positions.

- Сводный индекс основан на агрегации всех ответов респондентов по всем вопросам / The composite index is based on aggregation of all respondents' answers across all questions.

- Здесь и далее в статье таблицы составлены авторами на основе материалов исследования / Here in after in the article, tables are compiled by the authors based on research materials.

Мнение, что через 3-4 года ситуация в России улучшится, доминирует (57 %). При этом каждый третий, т. е. 29 % опрошенных, затруднились с ответом, 14 % – считают, что ситуация ухудшится. Сохраняют оптимизм, ожидая, что в скором времени жизнь изменится к лучшему, 45 % студентов, 35 % – уверены, что таких изменений не предвидится, 20 % – затруднились ответить. Опасаются, что в будущем не смогут обеспечить себя самым необходимым, 47 % участников, ответили на соответствующий вопрос отрицательно – 38 %, затруднились с ответом – 15 %.

Интегрированный показатель индекс ожиданий от будущего характеризуется преобладанием оптимистических ответов (66 % позитивных оценок), однако выглядит умеренным из-за тревоги о перспективах обеспечения базовых потребностей.

Индекс социального доверия демонстрирует 44 % позитивных ответов, что свидетельствует о наличии социальной разобщенности, недостаточном уровне доверия, как межличностного, так и социальным институтам. Доля лиц, уверенных, что стране больше согласия, сплоченности, составила 41 %; что больше несогласия, разобщенности – 29 %; затруднившихся с ответом – 30 %. Только 18 % опрошенных думают, что большинству людей можно доверять; 67 % – придерживаются мнения, что в отношениях следует быть осторожными; 15 % – затруднились с ответом. Более высокий уровень доверия отмечен к государственным институтам: 47 % участников опроса считают, что их интересы достаточно защищены; для подобной защиты обратятся к властям, в суд, полицию 27 % респондентов, к друзьям, знакомым, родственникам – 30 %, к криминальным структурам – 3 %.

Индекс тревожности (инвертированный) равен 72 %. Это указывает на то, что большинство респондентов чувствуют себя защищенно, однако 19 % негативных оценок свидетельствуют о сохраняющихся рисках. Подавляющее большинство студентов описывают свое эмоциональное состояние в позитивных категориях. Среди них наиболее часто упоминались интерес к жизни (46 %), оптимизм (46 %), доброжелательность (37 %) и спокойствие (35 %). Значительно реже назывались негативные эмоциональные состояния, в частности злость (11 %), безразличие (17 %) и уныние (19 %). На вопрос «Вы ощущаете опасность лично для себя в связи с СВО?» многие (45 %) ответили положительно («ощущаю» – 18 %, «скорее ощущаю» – 27 %), не чувствуют опасности 36 % участников опроса («скорее не ощущаю» – 21 %, «не ощущаю» – 15 %), затруднились с ответом – 19 %.

Группировка по сводному индексу социального самочувствия. Путем распределения опрошенных по значению СИСС выделены четыре группы, которые различаются по степени позитивности социального самочувствия: 18 % респондентов демонстрируют «отличное» самочувствие, 36 % – «хорошее», 28 % – «удовлетворительное», 18 % – «плохое» самочувствие. Таким образом, текущее социальное самочувствие студенческой молодежи характеризуется стабильностью.

Представления о социальной справедливости. Большинство опрошенных удовлетворены уровнем социального равенства и справедливости: 31 % студентов поставили оценку «5», 28 % – «4», 19 % – «3», 6 % – «2», 7 % – оценку «1», 9 % – затруднились с ответом; средневзвешенная оценка равна 3,77 балла. При этом справедливое государство характеризуется такими параметрами, как равенство всех перед законом (31 %), возможность развивать свои способности (25 %) и положение каждого в соответствии с результатами его труда (17 %). Несмотря на различия в методах сбора сведений и формулировках вопросов, результаты опроса частично согласуются с данными14, полученными ВЦИОМ за 2024 г. (табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «В чем состоит социальная справедливость?», %

Table 2. Distribution of Responses to the Question “What is Meant by Social Justice?”, %

Варианты ответа / Responses Option | Ответы студенческой молодежи от 18 до 25 лет, 2024 г. / Responses from students aged 18–25, 2024 | Ответы молодежи от 18 до 24 лет (ВЦИОМ), 2024 г. / Responses from students aged 18–24 (VTsIOM), 2024 |

Равенство всех перед законом / Equality of all before the law | 31 | 36 |

Каждый может развивать свои способности / Everyone can develop their abilities | 25 | 26 |

Положение каждого определяется результатами его труда / Individual status determined by merit and effort | 17 | 19 |

Уровень жизни всех должен быть примерно одинаковым / Comparable living standards for all | 10 | 9 |

В гарантиях для социально незащищенных / Guarantees for socially vulnerable groups | 10 | 2 |

Никакой социальной справедливости не было и не будет / Social justice has never existed and never will | 4 | 6 |

Другое / Other | – | 2 |

Затрудняюсь ответить / Difficult to answer | 3 | – |

Итого / Total | 100 | 100 |

Примечания / Notes. 1. Цветовое выделение указывает на статистически значимые различия (p < 0,05; z-тест для пропорций с поправкой Бонферрони, скорректированный α = 0,007) / Color-coding indicates statistically significant differences (p < 0.05; z-test for proportions with Bonferroni correction, adjusted α = 0.007) in the original table.

- ВЦИОМ использовал формат одного ответа (% ответивших); данное исследование допускало множественные ответы (% ответов, пересчитанные на 100 %) / VTsIOM used a single-response format (% of respondents); this study allowed multiple responses (% of responses recalculated to 100 %).

Анализ представлений о социальной справедливости выявил как общие тенденции, так и специфические особенности студенческой аудитории. Сравнение результатов данного исследования и всероссийского опроса ВЦИОМ показывает принципиальное сходство базовых ценностных ориентаций. Так, обе группы (31 % студентов против 36 % молодежи в опросе ВЦИОМ) демонстрируют сопоставимую паритизацию верховенства закона и меритократических принципов, включая развитие способностей (25 и 26 % соответственно) и вознаграждение за труд (17 и 19 %). Наиболее заметной особенностью студенчества стало пятикратное превышение значимости социальных гарантий (10 %) по сравнению с аналогичным параметром для общероссийской молодежной выборки (2 %). Обнаруженные отличия имеют содержательное объяснение, связанное с социальным положением: повышенное внимание к вопросам социальной защиты закономерно для группы, находящейся в процессе профессионального становления и испытывающей чувство статусной уязвимости.

Для выявления взаимосвязи компонентов социального самочувствия и удовлетворенности социальной справедливостью были проведены корреляционный, регрессионный и анализ опосредующих эффектов (медиации)15 (табл. 3–5).

Корреляционный анализ (см. табл. 3) подтвердил, что все компоненты социального самочувствия значимо связаны с удовлетворенностью социальной справедливостью (p < 0,001). Наибольшая сила связи характерна для индекса текущего благополучия (ρ = 0,63), что подчеркивает его роль как ключевого предиктора. Умеренные корреляции индексов ожиданий от будущего (ρ = 0,48) и тревожности (на инвертированной шкале; ρ = 0,30), а также слабая связь с индексом социального доверия (ρ = 0,18) обозначили их потенциальную роль как медиаторов.

Таблица 3. Корреляция компонентов социального самочувствия с удовлетворенностью социальной справедливостью

Table 3. Correlations Between Societal Well-Being Components and Satisfaction with Social Justice

Компонент социального самочувствия / Societal well-being component | Коэффициент Спирмена (ρ) / Spearman’s ρ | p-уровень / p-value | Интерпретация силы связи /Effect size interpretation |

Индекс текущего благополучия / Current well-being | 0,63*** | < 0,001 | Сильная положительная / Strong positive |

Индекс социального доверия / Social trust index | 0,18*** | < 0,001 | Слабая положительная / Weak positive |

Индекс ожиданий от будущего / Future expectations index | 0,48*** | < 0,001 | Умеренная положительная / Moderate positive |

Индекс тревожности (инвертированный) / Anxiety index (Inverted scale) | 0,30*** | < 0,001 | Умеренная положительная / Moderate positive |

Примечания / Notes. 1. Уровни значимости: ***p < 0,001 / Levels of significancе ***p < 0.001.

- Интерпретация силы связи: |ρ| < 0,3 – слабая; 0,3 ≤ |ρ| < 0,5 – умеренная; |ρ| ≥ 0,5 – сильная / Effect size thresholds: |ρ| < 0.3 – weak; 0.3 ≤ |ρ| < 0.5 – moderate; |ρ| ≥ 0.5 – strong.

- Индекс тревожности инвертирован: высокие значения соответствуют низкой тревожности / The Anxiety Index is inverted: higher values indicate lower anxiety.

Регрессионный анализ (см. табл. 4) выявил значимую связь между компонентами социального самочувствия и удовлетворенностью социальной справедливостью (F(4,1204) = 84,26; p < 0,001). Модель линейной регрессии объясняет 22 % различий в ответах респондентов (скорректированный R² = 0,216)16. Наибольший вклад вносит индекс социального доверия (β = 0,22). Интересно, что, хотя простая корреляция этого показателя с удовлетворенностью была слабой (см. табл. 3), в регрессионной модели его влияние усилилось. Это характерно для супрессорных переменных – они фильтруют влияние других факторов, позволяя выявить истинную силу связи.

Таблица 4. Результаты линейной регрессии17 (зависимая переменная – удовлетворенность социальной справедливостью)

Table 4. Linear Regression Results (Dependent Variable – Satisfaction with Social Justice)

Переменная / Variable | Коэффициент (B) / Coefficient (B) | SE | Стандартизованный β / Standardized β | 95 % ДИ / 95 % CI | p-уровень / p-value | VIF |

Индекс текущего благополучия / Current well-being index | 0,168*** | 0,032 | 0,177 | < 0,001 | 1,740 | |

Индекс социального доверия / Social trust index | 0,156*** | 0,021 | 0,220 | < 0,001 | 1,345 | |

Индекс ожиданий от будущего / Future expectations index | 0,080** | 0,027 | 0,093 | 0,003 | 1,524 | |

Индекс тревожности (инвертированный) / Anxiety index (Inverted scale) | 0,059*** | 0,017 | 0,110 | < 0,001 | 1,536 | |

Константа / Constant | 3,327*** | 0,044 |

| < 0,001 |

|

Примечания / Notes. 1. Уровень значимости: **p < 0,01, ***p < 0,001 / Level of significancе: **p < 0.01, ***p < 0.001.

- SE – стандартная ошибка; ДИ – доверительный интервал; VIF – коэффициент инфляции дисперсии / SE – Standard Error; CI – Confidence Interval; VIF – Variance Inflation Factor.

- Мультиколлинеарность отсутствует (VIF < 2) / No multicollinearity issues (VIF < 2).

Анализ медиации (см. табл. 5) выявил три значимых механизма опосредованного влияния текущего благополучия на удовлетворенность социальной справедливостью: социальное доверие (29,2 %), ожидания от будущего (17,1 %), тревожность (7,2 %) (расчет доли косвенного эффекта от общего). Сохранение статистически значимого прямого влияния текущего благополучия (β = 0,254 – 0,278; p < 0,001) свидетельствует о наличии дополнительных неучтенных факторов влияния. Наибольший вклад доверия как основного медиатора подтверждается его значимостью в регрессионной модели (см. табл. 4).

Таким образом, представления о социальной справедливости формируются как комплексное влияние текущего благополучия, которое действует прямо или через три опосредующих механизма: доверие (институциональное и межличностное), ожидания от будущего и уровень тревожности. При этом ключевую роль играет социальное доверие (объединяющее доверие к социальным институтам и межличностное), выступающее основным медиатором. Оно не только передает влияние общего благополучия, но и выполняет компенсаторную функцию, смягчая негативные эффекты тревожности.

Таблица 5. Результаты анализа опосредующих эффектов (медиации) взаимосвязи компонентов социального самочувствия и удовлетворенности социальной справедливостью

Table 5. Mediation Analysis Results for the Relationship Between Components of Societal Well-Being Perceptions and Perceived Social Justice

Медиатор / Mediator | Влияние X→M (β) / Effect (β) X→M | Влияние M→Y (β) / Effect (β) M→Y | Косвенный эффект (a × b) / Indirect effect (a × b) | Общий эффект (c) / Total effect (c) | Доля эффекта, % / Proportion mediated, % | p-уровень / p-value | |

Социальное доверие (M1) / Social trust (M1) | 0,629 | 0,180 | 0,113*** | 0,387 | 29,2 | 7,77 | < 0,001 |

Ожидания от будущего (M2) / Future expectations (M2) | 0,476 | 0,138 | 0,066*** | 0,387 | 17,1 | 5,21 | < 0,001 |

Тревожность (M3, инвертиро-ванная) / Anxiety (M3, inverted scale) | 0,296 | 0,095 | 0,028*** | 0,387 | 7,2 | 4,85 | < 0,001 |

Примечания / Notes. X – индекс текущего благополучия, Y – удовлетворенность социальной справедливостью / X – Subjective well-being index, Y – Satisfaction with social justice.

- M3: тревожность измерялась по инвертированной шкале / M3: anxiety was measured using an inverted scale.

- Все коэффициенты стандартизированы / All coefficients are standardized.

- Уровень значимости: ***p < 0,001 / Level of significancе: ***p < 0.001.

Региональная дифференциация представлений о справедливости общества. Установленные на микроуровне закономерности формирования представлений о социальной справедливости позволяют перейти к анализу их региональной дифференциации с использованием СИСС.

Следует отметить, что прямое количественное сравнение регионов затруднено в силу содержательных различий в понимании справедливости. Вместо традиционных многомерных методов в данном случае более продуктивным оказывается качественный анализ распределения респондентов по выделенным на основе СИСС группам социального самочувствия («отличное», «хорошее», «удовлетворительное» и «плохое») (табл. 6) в сочетании с изучением специфики доминирующих на каждой территории концепций справедливости.

Анализ данных таблицы 6 выявил существенные региональные контрасты в субъективном социальном самочувствии студенчества. Наиболее благополучная картина наблюдается в Республике Татарстан, где доля респондентов, оценивших свое социальное самочувствие как «хорошее» (42 %) и «отличное» (21 %), существенно превышает средний показатель по выборке (28 и 18 % соответственно) и является самой высокой по рассматриваемым регионам. Студенты Московской области также демонстрируют относительно позитивные оценки, хотя и с меньшим перевесом в группе «отличного» самочувствия (26 %). Напротив, в Республике Калмыкия зафиксирована не вполне благоприятная ситуация: доля негативных оценок достигает 32 % («плохое» самочувствие). Республика Мордовия занимает промежуточное положение с максимальной долей лиц, характеризующихся «удовлетворительным» самочувствием (35 %) и сравнительно низкой – «отличным» (12 %).

Таблица 6. Распределение оценки социального самочувствия населения в зависимости от региона, % от числа ответивших

Table 6. Distribution of the population's Societal Well-Being Assessment by Region, % of Respondents

Социальное самочувствие / Societal Well-Being | Московская область / Moscow oblast | Республика Татарстан / Republic of Tatarstan | Республика Мордовия / Republic of Mordovia | Республика Калмыкия / Republic of Kalmykia | Вся выборка / Total sample (n = 1 209) |

Плохое / Poor | 14 | 14 | 18 | 32 | 18 |

Удовлетворительное / Satisfactory | 27 | 23 | 35 | 24 | 36 |

Хорошее / Good | 33 | 42 | 35 | 34 | 28 |

Отличное / Excellent | 26 | 21 | 12 | 10 | 18 |

Итого / Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание / Note. Цветовая маркировка ячеек основана на стандартизированных остатках критерия χ² (|residual| > 2) и отражает статистически значимые различия между регионами (p < 0,05) / Color-coding based on standardized Pearson residuals (|residual| > 2) indicates statistically significant inter-regional differences (p < 0.05).

По представлениям относительно критериев справедливого общества между студентами из рассматриваемых регионов также наблюдается дифференциация, хотя для них всех характерно превалирование ориентации на процедурную справедливость. Это подтверждается практически одинаковой высокой распространенностью ответа «Равенство всех перед законом» как критерия справедливого общества. В качестве региональных особенностей укажем, например, что в Московской области студенты склонны определять положение человека в обществе результатами его труда (46 против 40 % по всей выборке) (табл. 7). Условная меритократия проявляется в виде принятия неравенства результатов при обеспечении условий для равных стартовых возможностей (каждый может развивать свои способности).

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос «В чем состоит социальная справедливость?» в зависимости от региона, % от числа ответивших

Table 7. Distribution of Responses to the Question “What is Meant by Social Justice?” by Region, % of Respondents

Варианты ответа / Responses Option | Московская область / Moscow oblast | Республика Татарстан / Republic of Tatarstan | Республика Мордовия / Republic of Mordovia | Республика Калмыкия / Republic of Kalmykia | Вся выборка / Total sample (n = 1 209) |

Равенство всех перед законом / Equality of all before the law | 74 | 79 | 76 | 65 | 75 |

Каждый может развивать свои способности / Everyone can develop their abilities | 71 | 67 | 60 | 56 | 61 |

Положение каждого определяется результатами его труда / Individual status determined by merit and effort | 46 | 41 | 40 | 38 | 40 |

Уровень жизни всех должен быть примерно одинаковым / Comparable living standards for all | 27 | 28 | 23 | 28 | 25 |

В гарантиях для социально незащищенных / Guarantees for socially vulnerable groups | 15 | 16 | 31 | 20 | 23 |

Никакой социальной справедливости не было и не будет / Social justice has never existed and never will | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 |

Затрудняюсь ответить / Difficult to answer | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |

Итого / Total | 246 | 246 | 248 | 223 | 242 |

Примечания / Notes. 1. Сумма превышает 100 % из-за возможности выбора нескольких вариантов / Totals exceed 100 % due to multiple responses.

- Цветовая маркировка основана на стандартизированных остатках критерия χ² (|residual| > 2) и отражает статистически значимые различия между регионами (p < 0,05) / Color-coding based on standardized Pearson residuals (|residual| > 2) indicates statistically significant inter-regional differences (p < 0.05).

В то же время студенты из Республики Мордовия чаще ассоциируют социальную справедливость с экономическим равенством и выбирают ответ «Уровень жизни всех должен быть примерно одинаковым» (31 против 23 % по всей выборке). Таким образом, запрос на корректирующее равенство актуализируется в условиях низкого уровня качества жизни, что особенно характерно для Мордовии (31 против 15 % в Московской области) (см. табл. 6).

Студенты из Республики Калмыкия занимают промежуточное положение между приверженцами меритократических взглядов (респонденты из Московской области и Татарстана) и сторонниками эгалитаризма (опрошенные из Мордовии). Более низкая поддержка варианта «Равенство перед законом» (65 против 75 % по всей выборке, 79 % в Татарстане) здесь сочетается с размытостью запроса на определенную модель справедливости (см. табл. 7).

Восприятие динамики социальной справедливости в российском обществе для обучающихся в вузах названных регионов также неоднородно. Мнение, что общество за последние три года стало более социально справедливым, распространено на территориях, более благополучных по качеству жизни населения (табл. 8).

Выявленная региональная дифференциация прямо коррелирует с объективным уровнем социально-экономического благополучия территорий. Студенты из более развитых регионов чаще видят позитивные сдвиги в социальной справедливости, тогда как в понимании молодежи из менее благополучных местностей преобладают негативные или нейтральные оценки ее динамики. Таким образом, территориальный фактор и реальные условия жизни оказывают влияние на восприятие справедливости общества.

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, за последние три года наше общество стало более или менее справедливым?» в зависимости от региона, %

Table 8. Distribution of Responses to the Question “Do You Think Our Society Has Become More or Less Socially Just Over the Past Three Years?” by Region, %

Варианты ответа / Responses option | Московская область / Moscow oblast | Республика Татарстан / Republic of Tatarstan | Республика Мордовия / Republic of Mordovia | Республика Калмыкия / Republic of Kalmykia | Вся выборка / Total sample (n = 1 209) |

Скорее более социально справедливым / More socially just | 33 | 31 | 24 | 19 | 27 |

Скорее менее социально справедливым / Less socially just | 30 | 20 | 32 | 29 | 29 |

Скорее уровень социальной справедливости не изменился / No change | 18 | 26 | 20 | 31 | 21 |

Затрудняюсь ответить / Difficult to answer | 19 | 23 | 24 | 21 | 23 |

Итого / Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание / Note. Цветовая маркировка ячеек основана на стандартизированных остатках критерия χ² (|residual| > 2) и отражает статистически значимые различия между регионами (p < 0,05) / Color-coding based on standardized Pearson residuals (|residual| > 2) indicates statistically significant inter-regional differences (p < 0.05).

Проведенный анализ наглядно демонстрирует взаимосвязь объективных социально-экономических условий в регионах проживания и субъективного социального самочувствия студентов, а также их представлений о социальной справедливости. Так, регионы с более высоким уровнем объективного благополучия (Московская область, Татарстан) характеризуются более позитивным субъективным социальным самочувствием студентов в них (см. табл. 6), что сопровождается приверженностью к меритократическим принципам справедливости (см. табл. 7) и более оптимистичными оценками динамики справедливости в обществе (см. табл. 8). В регионах с менее благоприятными условиями жизни (Калмыкии, Мордовии) фиксируется обратная ситуация, когда сниженный уровень социального самочувствия стимулирует эгалитаристские запросы (Мордовия) или размытость представлений о справедливости (Калмыкия), а также пессимистичные или нейтральные взгляды на ее динамику.

Обсуждение и заключение

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что в многокомпонентной структуре социального самочувствия студенческой молодежи большинство позитивных оценок (84 %) принадлежат текущему благополучию, а показатели доверия демонстрируют критически низкие значения (44 % позитивных ответов). Группировка по сводному индексу зафиксировала выраженную поляризацию: 54 % респондентов относятся к категории с положительным самочувствием («хорошее» и «отличное»), в то время как 18 % характеризуются устойчиво негативными показателями.

Результаты исследования показывают, что чем позитивнее у молодых людей социальное самочувствие (их общее ощущение жизни в обществе), тем выше удовлетворенность социальной справедливостью. Это подтвердил статистический анализ: корреляционный (ρ Спирмена), регрессионный и анализ опосредующих эффектов (медиации).

Корреляционный анализ выявил доминирующую роль индекса текущего благополучия. Это самый сильный предиктор справедливости: если человек в целом доволен жизнью сейчас, он скорее будет считать общество справедливым (ρ = 0,63; p < 0,001).

Если человек оптимистично смотрит в будущее, он тоже склонен воспринимать общество более справедливым (ρ = 0,48; p < 0,001). Чем меньше тревожности, тем больше удовлетворенность справедливостью (ρ = –0,30; p < 0,001). Связь с индексом доверия самая слабая (ρ = 0,18; p < 0,01).

По итогам регрессионного анализа, учитывающего влияние всех факторов одновременно, четыре компонента вместе объясняют 22 % дисперсии удовлетворенности социальной справедливостью. Хотя корреляция доверия со справедливостью показала самую слабую связь, тем не менее оно оказывает наиболее сильное прямое влияние (β = 0,220). Это указывает на возможный эффект подавления: доверие маскируется влиянием других переменных. Таким образом, оно активирует скрытый потенциал иных компонентов самочувствия, выступая социальным катализатором.

Для раскрытия механизмов влияния был применен анализ медиации. Результаты показали, что 29,2 % эффекта влияния текущего благополучия на справедливость опосредуется доверием, тогда как ожидания от будущего и сниженная тревожность опосредуют 17,1 и 7,2 % этого влияния соответственно. Примечательно, что сохранение прямого влияния текущего благополучия свидетельствует о наличии неустановленных опосредующих факторов. Следовательно, основными механизмами, через которые текущее благополучие влияет на восприятие справедливости, являются: доверие (ключевой посредник, 29,2 %), вера в хорошее будущее (17,1 %) и снижение тревожности (7,2 %). Другими словами, молодые люди ощущают социальную справедливость сильнее, когда они счастливы здесь и сейчас, верят в хорошее будущее, спокойны и доверяют другим людям и общественным институтам.

В ходе исследования также была выявлена региональная дифференциация нормативных представлений о справедливости, коррелирующая с объективным качеством жизни на местах. В регионах с высоким качеством жизни (Московская область, Татарстан) доля позитивных оценок динамики справедливости на 14–17 п.п. превышает показатели регионов с низким уровнем развития (Калмыкия, Мордовия). Параллельно обнаружены различия в нормативных представлениях о справедливости: запрос на экономическое равенство выражен сильнее в Мордовии (31 против 15 % в Московской области), тогда как меритократические установки доминируют в Московской области (46 %).

Исследование убедительно показывает, что межрегиональная социально-экономическая дифференциация в России является фактором, формирующим различия в базовых социальных представлениях молодежи о справедливости через механизмы социального самочувствия.

При общем высоком уровне текущего благополучия и осторожном оптимизме в среде студенческой молодежи существуют проблемы в сфере социального доверия, тревожность по поводу обеспечения базовых потребностей. Это создает потенциальные риски для социальной стабильности, так как сочетание высоких ожиданий с недостаточным доверием к социальным институтам может привести к росту протестных настроений. Особого внимания требуют 18 % респондентов с плохим социальным самочувствием, которые могут стать источником социальной напряженности.

Полученные данные подчеркивают необходимость усиления мер по укреплению социального доверия и адресной поддержки уязвимых групп студенчества. Материалы статьи могут представлять интерес для специалистов, занимающихся вопросами социального положения молодежи, и практиков, участвующих в разработке молодежной политики. Результаты исследования факторов, влияющих на социальное самочувствие студенчества, могут быть востребованы при подготовке и внедрении мер по повышению качества жизни молодежи.

Настоящее исследование представляет собой срез, фиксирующий состояние изучаемых процессов в конкретный момент времени. Это ограничивает возможность установления причинно-следственных связей между используемыми переменными. Например, остается не выясненным, является ли справедливость фактором, способствующим улучшению социального самочувствия, или же, напротив, более высокий уровень социального самочувствия способствует восприятию окружающей действительности как более справедливой. Перспективы дальнейшего рассмотрения проблемы видятся в проведении лонгитюдных исследований.

Дополнительная информация

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (FZRS-2024-0007) в рамках государственного задания.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов:

Т. М. Дадаева – разработка концепции; административное руководство исследовательским проектом; написание рукописи – рецензирование и редактирование.

Н. П. Касаткина – разработка методологии; проведение исследования; написание черновика рукописи.

Н. В. Шумкова – проведение исследования; формальный анализ данных; написание черновика рукописи.

Доступность данных и материалов. Наборы данных, использованные и/или проанализированные в ходе текущего исследования, можно получить у авторов по обоснованному запросу.

1 Малиновский С. С., Шибанова Е. Ю. Доступность высшего образования в России: как превратить экспансию в равенство / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. М. : НИУ ВШЭ, 2022. 78 с.

2 Лысухо А. С. Обзор российских исследований по теме социальное благополучие: основные исследования и результаты // Информационно-аналитический бюллетень (ИНАБ). 2020. № 1. Субъективное и объективное благополучие в современном российском обществе: результаты эмпирического исследования. С. 7–17. https://doi.org/10.19181/INAB.2020.1.1

3 Delhey J., Dragolov G. Why inequality makes Europeans less happy: The role of distrust, status anxiety, and perceived conflict // European sociological review. 2014. Vol. 30, no. 2. Pр. 151–165. https://doi.org/10.1093/esr/jct033

4 Михайлова Л. И. Социальное самочувствие и восприятие будущего россиянами // Социологические исследования. 2010. № 3 (311). С. 45–49.

5 Андреенков В. Г. Методологические подходы и проблемы в изучении общественных взглядов на справедливость // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов. Сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса, Тюмень, 14–16 октября 2020 года / Отв. ред. В. А. Мансуров. Тюмень : Российское общество социологов, 2020. С. 392–396.

6 Hirschman A. O., Rothschild M. The changing tolerance for income inequality in the course of economic development: With a mathematical appendix // Quarterly Journal of Economics. 1973. Vol. 87, no. 4. Pр. 544–566. Available at: https://academic.oup.com/qje/issue/87/4 (accessed 25.12.2024).

7 Мареева С. В. Справедливое общество в представлениях россиян // Общественные науки и современность. 2013. № 5. С. 16–26.

8 Summers J. K., Smith L. M., Harwell L. C., Buck K. D. The development of a human well-being index for the United States // Quality of Life and Quality of Working Life / Ed. by A. A. V. Boas. Liverpool, 2017. Available at: https://www.intechopen.com/chapters/55349 (accessed 25.12.2024).

9 Итоговый рейтинг регионов России – 2023 [Электронный ресурс] // РИА Рейтинг. URL: https://ria.ru/20231225/itogi-1917517698.html (дата обращения: 25.12.2024).

10 Там же.

11 Петрова Л. Е. Социальное самочувствие молодежи // Социологические исследования. 2000. № 12. С. 51.

12 Tavakol M., Dennick R. Making sense of Cronbach's alpha // International Journal of Medical Education : IJME. 2011. Vol. 2. Pр. 53–55.

13 Sobel M. E. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models // Sociological Methodology. 1982. Vol. 13. Pр. 290–312 ; Preacher K. J., Hayes A. F. SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models // Behavior Research Methods Instruments and Computers. 2004. Vol. 36, no. 4. Pр. 717–731.

14 Социальная справедливость: мониторинг [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnaja-spravedlivost-monitoring (дата обращения: 12.11.2024).

15 Термины «анализ опосредующих эффектов», «анализ медиации» и «медиаторный анализ» используются как синонимы, притом первые два более предпочтительны в научной традиции.

16 Модель объясняет статистически значимую, но умеренную часть различий (22 %) в ответах респондентов, что указывает на наличие других важных факторов, влияющих на удовлетворенность социальной справедливостью, помимо включенных в модель компонентов социального самочувствия.

17 Линейная регрессия была применена для оценки относительной силы предикторов и проверки гипотез об опосредовании, что обеспечило прозрачную интерпретацию коэффициентов. Несмотря на порядковый характер зависимой переменной (5-балльная шкала), метод использован как устойчивая аппроксимация, допустимая при числе категорий > 4 и подтвержденная анализом остатков. Это позволило сохранить интерпретируемость результатов медиации в сравнении с порядковой логистической регрессией.

18 Sobel M. E. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models…

About the authors

Tatiana M. Dadaeva

National Research Mordovia State University

Email: dadaeva13@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-9749-9244

SPIN-code: 5495-5343

Scopus Author ID: 8591653500

ResearcherId: AAN-4148-2021

Associate Professor, Professor of the Chair of Sociology and Social Work

Russian Federation, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005Natalya P. Kasatkina

Leading Researcher at the Scientific Center for Socio-Economic Monitoring; National Research Mordovia State University

Email: kasatkina-rri@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-0940-2087

SPIN-code: 6034-1381

Scopus Author ID: 57219127091

ResearcherId: LWI-8122-2024

Cand. Sci. (Sociol.), Leading Researcher; Professor of the Chair of Sociology and Social Work

Russian Federation, 39a B. Khmelnitskogo St., Saransk 430005; 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005Nataliya V. Shumkova

National Research Mordovia State University

Author for correspondence.

Email: niiregion@mail.ru

ORCID iD: 0000-0002-2330-0028

SPIN-code: 9796-2696

Scopus Author ID: 57219130787

ResearcherId: AAM-1340-2020

Cand. Sci. (Sociol.), Associate Professor, Professor of the Chair of Sociology and Social Work

Russian Federation, 68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005References

- Belyaeva L.A. “Adult” youth in the contemporary social space of Russia. RUDN Journal of Sociology. 2022;22(4):812–827. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-4-812-827

- Popov A.V. The impact of precarization on the standard of living and the employment situation of Russian youth. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2023;16(6):236–251. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15838/esc.2023.6.90.14

- Shapovalova I.S., Valieva I.N. Protest Potential of Regional Students in Russia: Social Prerequisites. Integration of Education. 2022;26(2):345‒362. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://clck.ru/3MJJAu (accessed 10.03.2025).

- Gorshkov M.K. Social Outcomes of the Post-Soviet Transformations. Sociological Studies. 2019;(11):3–17. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.31857/S013216250007445-2

- Karmadonov O.A. Pleasures and Hardships in Modern Life: A Subjective Dimension of Social Well-Being. Humanitarian Vector. 2022;17(2):47–57. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.21209/1996-7853-2022-17-2-47-57

- Emelyanova T.P., Semenova T.V. Social Feeling of youth: Psychological and Political Aspects. Institute of psychology of the Russian Academy of Sciences. Organizational psychology and labor psychology. 2021;6(4):87–102. (In Russ., abstract in Eng.) https://elibrary.ru/item.asp?id=47562332

- Kormishkina L.A., Kormishkin E.D., Ermakova E.R. Social Well-Being as a Reflection of Socio-Economic Inequality in the Country. Teoreticheskaya i prikladnaya ekonomika. 2021;(3):1–13. (In Russ.) Available at: https://clck.ru/3MJDqQ (accessed 10.03.2025).

- Smirnov V.A. Social well-being of Russian youth in the conditions of the special military operation. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2024;(77):241–250. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17223/1998863X/77/20

- Smirnov V.A. Factors of public well-being of residents of the Russian province. Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science. 2020;26(3):24–42. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.24290/1029-3736-2020-26-3-24-42

- Vorontsov V.S., Zagrebin A.E. Youth Problems in the Sociological Dimension (The Case of the Republics of Bashkortostan, Mari El, Udmurtia, Mordovia, and Chuvashia). Herald of Anthropology. 2023;(4):59–73. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.33876/2311-0546/2023-4/59-73

- Kosharnaya G.B., Korzh N.V. Social well-being of the student youth (regional aspect). RUDN Journal of Sociology. 2020;20(4):905–918. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://clck.ru/3MJEGA (accessed 10.03.2025).

- Veselova E.K., Korjova E.Yu., Rudykhina O.V., Anisimova T.V. Social Support as a Resource for Ensuring the Subjective Well-being of Students. Social Psychology and Society. 2021;12(1):44–58. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17759/sps.2021120104

- Andreenkova A.V. Perception of Fairness and Economic Inequality quality in Comparative Cross-national Context. Social Sciences and Comterporary World. 2017;(5):18–30. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://ons-journal.ru/S086904990011483-3-1 (accessed 26.05.2025).

- Chebinyaeva I.L. Impact of new global and national challenges on young russians' perceptions of social justice. The Kazan socially-humanitarian bulletin. 2022;(6):96–102. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.26907/2079-5912.2022.6.96-102

- Bankins S., Formosa P., Griep Y., Richards D. AI decision making with dignity? Contrasting workers' justice perceptions of human and AI decision making in a human resource management context. Information Systems Frontiers. 2022;24(3):857–875. https://doi.org/10.1007/s10796-021-10223-8

- Gorshkov M.K. Social Justice in Mass Perception and Value Orientations of Russians. Humanities of the South of Russia. 2022;11(6):32–47. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://clck.ru/3MHSqb (accessed 10.03.2025).

- He Q., Tong H., Liu J.B. How does inequality affect the residents' subjective well-being: Inequality of opportunity and inequality of effort. Frontiers in Psychology. 2022;(13):843–854. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.843854

- Chebinyaeva I.L. Social justice in youth assessments: axiological and behavioral aspects. University proceedings. Volga region. Social sciences. 2022;(3):60–74. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.21685/2072-3016-2022-3-5

- Mareeva S.V., Slobodenyuk E.D., Anikin V.A. Public Tolerance for Social Inequalities in Turbulent Russia: Reassessing the Role of Subjective Mobility. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2022;1(167):39–60. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.1.1982

- Liu Y., Li L., Miao G. et al. Relationship between children's intergenerational emotional support and subjective well-being among middle-aged and elderly people in China: The mediation role of the sense of social fairness. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;19(1):389. https://doi.org/10.3390/ijerph19010389

- Bosmans K., Öztürk Z.E. Measurement of inequality of opportunity: a normative approach. The Journal of Economic Inequality. 2021;19(2):213–237. https://doi.org/10.1007/s10888-020-09468-1

- Ugur Z.B. How does inequality hamper subjective well-being? The role of fairness. Social indicators research. 2021;158(2):377–407. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02711-w

- Tavor T., Gonen L.D., Weber M., Spiegel U. The effects of income levels and income inequalities on happiness. Journal of Happiness Studies. 2018;19(7):2115–2137. https://doi.org/10.1007/s10902-017-9911-9

- Korchagina I.I., Prokofieva L.M. Subjective perception of social inequality – the population opinion about social justice. Demographic Review. 2022;9(4):4–21. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.17323/demreview.v9i4.16742

- Voronina N.S. Social Justice in the Assessments of Russian Youth (based on 2019 RLMS data). Social Sciences and Comterporary World. 2022;(2):95–108. (In Russ., abstract in Eng.) https://www.elibrary.ru/evxlva

- Kazakov A.A. Value of justice in the perception of modern youth. Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology. 2022;(1):114–120. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-1-114-120

- Wang Q.C., Liu X., Jian I.Y. et al. Community resilience in city emergency: Exploring the roles of environmental perception, social justice and community attachment in subjective well-being of vulnerable residents // Sustainable Cities and Society. 2023;(97):104745. https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104745

Supplementary files